校内風景

2026年02月10日(火)

第26代校長公認 鹿児島東高校マスコットキャラクター 「ひがっしー!」

鹿児島東高校にマスコットキャラクターが誕生しました。

名前は「ひがっしー!」です。

キャッチフレーズは,「ひがしから 未来に羽ばたく! 鹿児島東のひがっしー!」。

このキャラクターは,本校に在籍している生徒によって作られました。

制作者は,『桜島と日本犬』をコンセプトに作りました。

日本犬は賢く,学習能力が高く,独立心もあり,勇敢であるという制作者のイメージから,日本犬をデザインに取り入れることにしたそうです。

桜島は,本校から,その雄大な姿を見ることができます。まさしく,本校においてもシンボルになっています。

手と足の裏にお花があり,お腹に東の校章が入っています。

顔のまわりは,桜島にかかる雲をイメージしています。

ひがっしー!の性格は,

1 明るく,前向き どんなことにも「チャレンジ」が口癖

2 仲間を大切にし,困っている人を見るとすぐに手助けする

3 夢は学校の魅力をたくさんの人に伝えること

これから,様々な場面で登場することになります。

ぜひ,覚えてください。

2026年02月05日(木)

2年フードデザイン選択 鹿児島高等特別支援学校との交流授業

2月4日水曜日,鹿児島高等特別支援学校加工室にて,本校2年フードデザイン選択者と鹿児島高等特別支援学校加工班との交流授業がありました。

今回は,ココアパンと抹茶味とチョコ味の焼きドーナツを一緒に作りました。

ココアパンは,生地を丸めて発酵させたあと

成形してさらに寝かせたのちに,オーブンで焼き,冷まして完成です。

ドーナツは,生地を混ぜ,

型に絞って入れて,空気を抜き

焼いて仕上げました。

どちらも,上手にできあがりました。

パンはその場で味わい,おいしかったとうれしそうに話していました。

これからも,授業を通した交流も充実させていきます。

2025年12月26日(金)

3年書道選択者卒業制作

3年生で書道を選択している生徒が,卒業制作として,のれんを作っています。

今日は,一人の生徒の作品を紹介します。生徒たちは,のれんのデザインをして布を裁ち,ミシンを踏みました。

自ら選んだ好きな文字をろうで書き,布の染色にも挑戦しました。思わず顔がほころぶ「笑」ののれんの完成です。

今年も鹿児島東高校のブログを読んでくださり,ありがとうございました。

2026年も,皆様にとって,笑顔あふれる一年となりますことをお祈りいたします。2025年12月10日(水)

3年保育選択者製作「クリスマスリース」

3年保育選択者が,授業で折り紙を使ったクリスマスリースを作成しました。

このリースは,飾りの部分を外して,折り紙で折ったそれぞれの季節の行事のものを飾ると,年間を通して楽しめるそうです。

こちらは,職員室のものです。

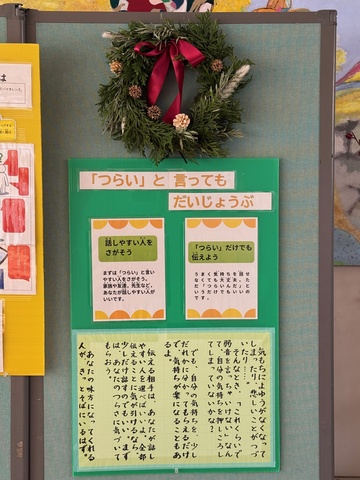

こちらは,保健室外の掲示板で見ることができます。

こちらは,事務室の受付に,

そして,こちらは,校長室前に飾られています。

それぞれ製作者の個性が表れていますね。

校内が,一気にクリスマスの雰囲気になりました。2025年12月05日(金)

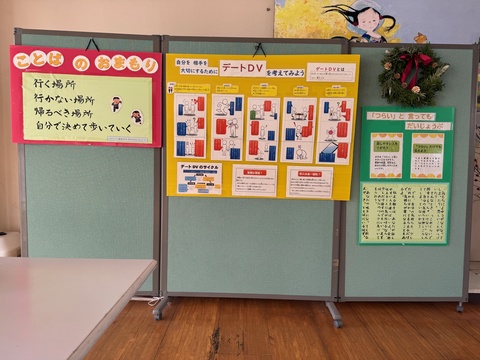

校内風景の紹介

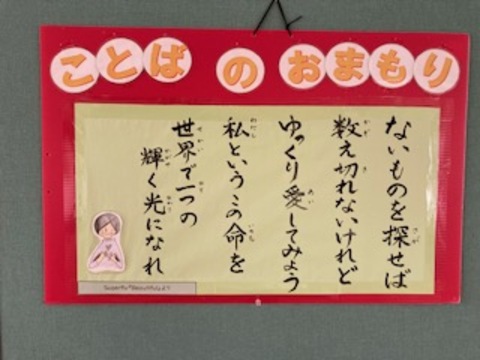

普通教室棟の1階玄関そばには,保健室が製作した,季節や行事等に合わせた心,身体の健康にまつわる掲示物が紹介されています。

12月に入った今の掲示物です。

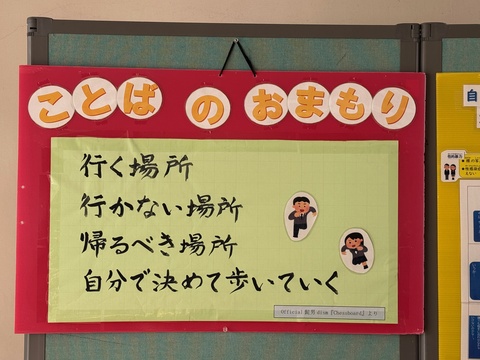

「ことばのおまもり」は,私たちの心が軽くなったり,元気が出てくる歌詞などが紹介されています。

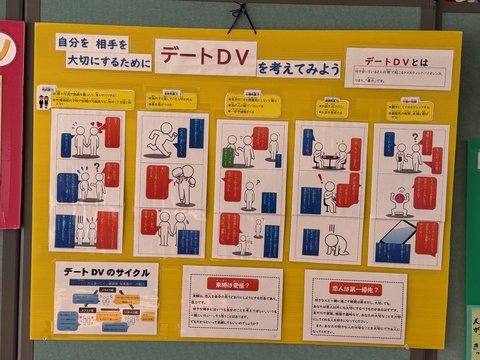

デートDVは,12月4日に開催された人権同和教育講演会に合わせて,生徒たちの理解を深めてもらおうと作られました。

今月は,クリスマスリースに添えて,次のようなメッセージも掲示されています。

朝や下校時は慌ただしいことも多いですが,少し足を止めて読んでみてください。

2025年11月28日(金)

MBC「THE TIME, 鹿児島!中高生ニュース」11月24日・27日放送分がYouTubeにアップされました

鹿児島東高校紹介の「鹿児島!中高生ニュース」、最終週となる11月24日と27日放送分のテーマは、海外姉妹校でした。

ここまで3週にわたる放送をご覧いただいた皆様、ありがとうございました。

まだご覧になっていらっしゃらない方は、放送された3回の内容をYouTubeで見ることができます。第1週「バドミントン部」

https://youtu.be/5wSuMfv5pA4?si=yKYtgcnH-oRn7x0T

第2週「茶道部」

https://youtu.be/uef2IE1cZBY

第3週「海外姉妹校」

https://youtu.be/wto60FAFLFI?si=POmb7O6FiQwq1E5R

ぜひアクセスしてみてください。なお、「海外姉妹校」については、11月28日夕方6時15分からの「MBCニューズ・ナウ」内でも放送予定です。

そちらもご覧ください。2025年11月21日(金)

MBC「THE TIME, 鹿児島!中高生ニュース」11月17日・20日放送分がYouTubeにアップされました

鹿児島東高校紹介の「鹿児島!中高生ニュース」、11月17日と20日放送分は、茶道部でした。

放送された内容をYouTubeで見ることができます。

ぜひアクセスしてみてください。最終週となる来週は、海外姉妹校についての内容となります。11月24日月曜日(振替休日)、27日木曜日の同時間に放送予定です。

そちらもご覧ください。2025年11月19日(水)

MBC「THE TIME, 鹿児島!中高生ニュース!」初回放送分がYouTubeにアップされました

鹿児島東高校紹介の初回は、バドミントン部でした。

11月10日、13日に放送された内容をYouTubeで見ることができます。

ぜひアクセスしてみてください。https://youtu.be/5wSuMfv5pA4?si=yKYtgcnH-oRn7x0T

今週は、茶道部が紹介されています。MBC南日本放送にて、11月20日木曜日朝6時30分から放送されます。

最終週となる来週は、海外姉妹校についての内容となります。11月24日月曜日、27日木曜日の同時間に放送予定です。

そちらもご覧ください。2025年09月09日(火)

体育祭に向けて

本校は同じ敷地内に鹿児島高等特別支援学校が開校以来,体育祭及び文化祭は両校合同開催で実施しています。

本年度の体育祭は今週末13日土曜日に開催予定です。

本番に向けて,学年練習,全体練習,予行練習,会場設営と進んでいきます。

明日からは少し天候も心配されますが,両校生徒にとって思い出に残る体育祭になると思います。

2025年09月09日(火)

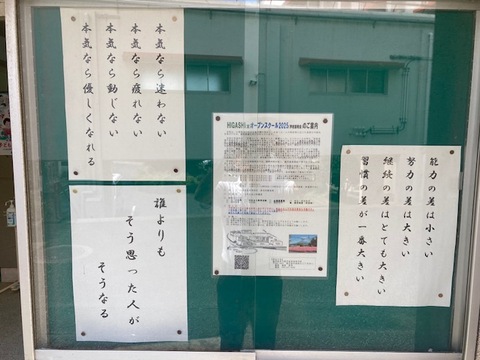

校内を歩いてみると

校内を歩いていると,こんな掲示板を見つけました。

ひとつは保健室前の掲示板,もうひとつは生徒脱靴場前の掲示板です。

どちらも生徒たちへのメッセージです。

2学期が始まりました。

まずは自分を大事に,そして周りにいる人も大切に,一日一日を大切に過ごしていきましょう。