校内風景

2022年03月30日(水)

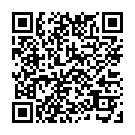

本日の日めくりカレンダー☆

みなさん、こんにちは。

先日来巷を賑わせている松山武史校長先生の「日めくりカレンダー」です。

本日の金言が「人としての成長は魅力的な人物になること」。

本校でも8名の先生方との別れがありました。先生方はそれぞれの新天地で

残された私たち職員、生徒はこの場所で新しい先生方や新入生を迎えたのち

次のステージに進みます。

生徒のみなさんは「人と共に仕事をすることで人間性を鍛え、人格を高め深めて進化したい。」

の「仕事」の部分を「高校生活を送ること」に置き換えてみましょう。

この時期にぴったりな励ましの言葉になりましたね☆

2022年03月21日(月)

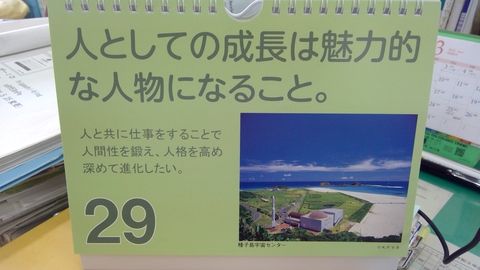

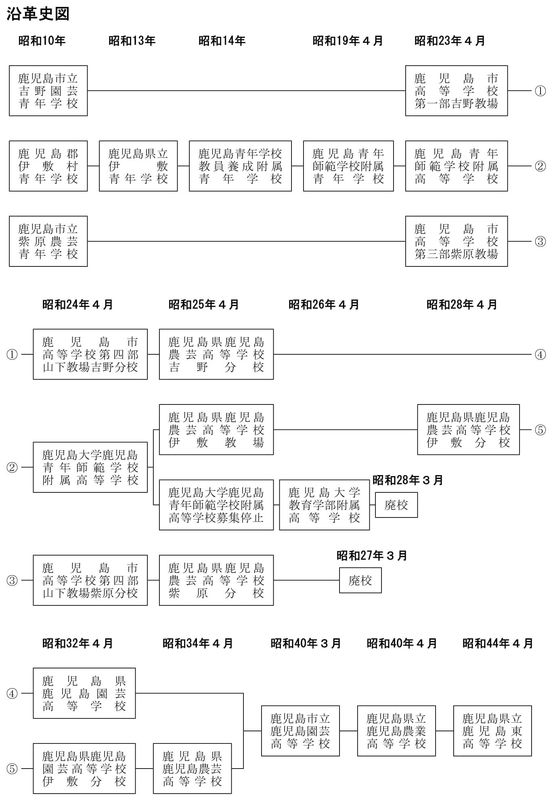

東高校の歴史 その6

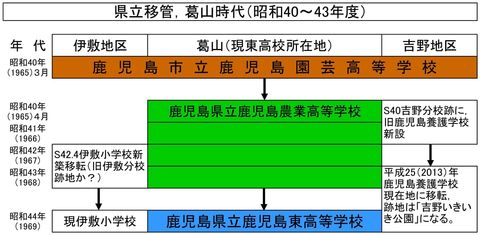

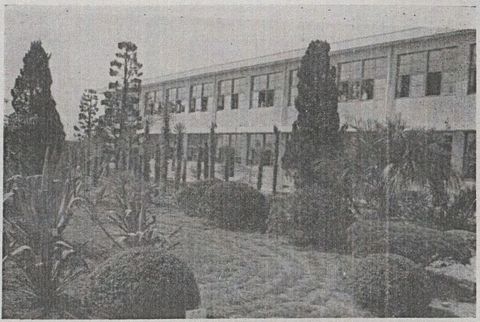

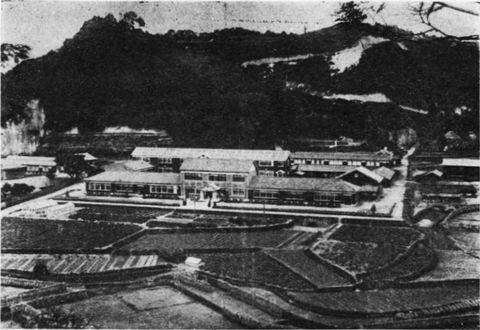

(写真)県立鹿児島農業高校(『創立40周年記念誌』H2.2より)

(写真)県立鹿児島農業高校(『かつら山』2号/S42.3より)

昭和39(1957)年3月に,伊敷の農芸高校は再び統合され,伊敷分校となりました。しかし同4月に県立移管されて鹿児島県立鹿児島農業高校となりました。またそれまでの吉野町帯迫から,現在東高校の所在地である坂元町葛山に移転することになりました。葛山時代の幕開けです。そして4年後の昭和44(1969)に校名変更して,ついに鹿児島県立鹿児島東高等学校が誕生します。

実は農業高校誕生直前に,昭和36年の農業高校論争のような「園芸高校廃校問題」が起きました。関山一二(吉野小・中,園芸高校PT副会長)「鹿児島園芸高等学校の廃校問題について」(『吉野史談』18号)によると,発端は39年秋吉野地区青年団中堅幹部例会(吉野寺)でのことです。出席していた平瀬実武市長が「園芸高校は志願者が少ないので本年限りで廃校にする」と発言し,一同寝耳に水といった感じでした。関山氏は川村校長を初め満PTA会長,馬場信男県議に相談し,PTA総会を開いて廃止反対を決議し,寺園知事に陳情しました。吉野地区全体に廃止反対運動が広がり,最終的には存続決定となりました。しかしながら国内の農業衰微に伴う社会情勢の変化には叶わず,その後の歴史に影響を及ぼしていくことになります。

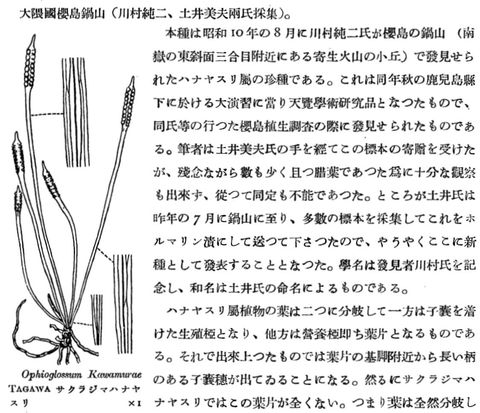

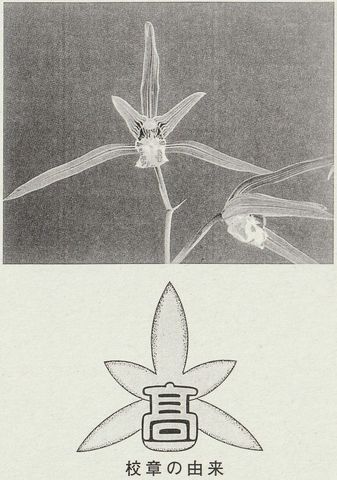

鹿児島農業高校初代校長は,川村校長です。園芸科・農産化学科・家政科の3学科が設置されました。同年現在使われている校章も制定され,翌41年には校歌,女子制服が制定されました。同44年に鹿児島東高校の開校です。初代校長は引き続き川村校長です。 ←川村純二校長です。

←川村純二校長です。

初代校長の川村純二先生について,平成13(2001)年12月7日付南日本新聞に次の記事があります。

企画[死亡]川村純二さん/鹿児島市立美術館元館長,91歳

戦後の鹿児島県教育界の発展に貢献し,植物学や郷土史の研究を通して郷土の文化人として活躍した川村純二(かわむら・じゅんじ)さんが六日,脳内出血のため鹿児島市立病院で急死した。九十一歳。鹿児島市出身。(中略)

明治43(1910)年生まれ。鹿児島師範卒。同校教諭を経て,1945年に鹿児島県庁に移り,産業教育課長,社会教育課長など歴任。鹿児島東校長から4代目の鹿児島市立美術館長に就任。以後1981年まで11年にわたって収蔵品の充実や本館改築など,新時代に即応した美術館の基礎を築いた。県文化財保護審議会委員,鹿児島市文化財保護審議会会長を歴任。南日本出版文化賞(南日本新聞社主催)の選考委員も永年務めた。サクラジマハナヤスリ(シダ)の新種発見でも知られる。とあります。東高校校長に就任した際は59歳で,1年勤めて定年退職されたようです。

(出典)田川基二「新種サクラジマハナヤスリ」(『植物分類,地理』8(2)/1939年)

『創立記念誌』から当時の様子を見てみます。川村純二(鹿児島東高校初代校長)「県立移管の思い出」(40-p.79 )によると,昭和39(1964)年4月鹿児島園芸高校と農芸高校を統合して全日制高校とし,園芸科・農産化学科各1学級,家政科2学級,校舎は新しい校地を選定して新築し,県立に移管するという方針が決定した。現在の葛山に決定したのは,大明丘団地ができる1年前だった。園芸高校の跡地には県立養護学校が新設され,園芸高校に植栽されていた樹木は全て新しい学校の緑化に利用してよいことになり,PTAの事業として移植することになった。翌40年には鹿児島農業高校の校庭・緑化・防風垣・造園実習の材料として利用された。市内では最も規模の小さい高校だったが,市街地に近く市内の通学の便もよくなり,校舎も格段に完備され新しいものだったためか,受検者は定員の2倍を超えた。入学試験は鹿児島県立短大校舎を借りて行った。施設・設備以外にも問題があり,伊敷・吉野地区を中心に遠くは郡山町の入来峠から指宿・喜入地区,吉田・桜島地区という遠距離通学が多いこと,市内からの入学者は増えたとは言っても,園芸科・家政科に相応しい者というよりは,この科なら合格できるからという理由で入学した者が大部分だったことである。入学式の翌日にバスを仕立てて,園芸科の生徒父兄にみかんや観葉植物栽培で成功している実際を見学させ理解を深めさせが,不本意入学のため生徒指導上の問題を引き起こした。そのため解決するために教育相談徹底,全職員で生徒指導に当たることにした。ちょうど「生徒指導の手引き(文部省)」が刊行されたので全職員で読んだ。生徒の服装や髪型まで細かく取り決め,違反は厳しく取り締まった。運動場は狭かったが,開校当初から男子サッカー部は活発だった。

瀬戸山弘(鹿児島農業高校旧職員)「鹿児島農業高等学校の新設時をふりかえって」(40-p.83)によると, 吉野園芸と伊敷園芸の合併,県立移管の計画,新設学校の設計が当時の教頭永田胖先生の手により出来上がった。園芸科2(?),家政科2,農産化学科1学級で全生徒 600名。県管理課と市教委総務課との移管条件がかみ合わず,39年5月18日第1回合併打合会が開かれ,6月22日には敷地検討のため初めて葛山を訪れた。あまりに人家・樹木のない原野,錦江湾を眼下に,桜島を正面にして「こげん素晴らし眺めの学校は他になかど。(しかし)作物は吹っ飛ばさるっどなあ」。県産業教育課の上山典美,園芸高農務主任の鹿屋誠,瀬戸山氏の3人で検討した。県の計算では,農地は極めて狭く,校舎も崖上で危険なので,市営住宅予定地への拡張を願ったが無理で,苦しい校舎配置となった。基礎工事も2階までと制限された。市側からは机・椅子は今までの物を運べ,落雷の多い葛山だが避雷針の予算はないと手厳しい。

東隆(鹿児島東高校旧職員)「思い出のいろいろ」(30-p.88) によると,40年4月新任の挨拶のため吉野の園芸高校を訪問すると植樹作業の真っ最中で,「明日から作業服を持ってきなさい」との校長の一言あり。翌日朝から晩まで吉野・伊敷から新校舎に運んでくる樹木を植えたり,机椅子を運んだりした。新校舎は山を切り開いた造成地だからただシラスの台地が続いているだけで樹木は一本もない。当初の計画では農業科(園芸科?)・農産化学科・家政科各1で,合計9学級で発足する予定だったが,女子の受験生が多いところから,臨時に家政科を1増やし2学級とした。市内の普通高校はどうしても男子が多く,女子にとっては狭き門だったそのため女子だけの普通科を東高校に設置することになり(市内中学校長会の要望),家政科の2は女子普通科4,さらに6学級に増加した。もともと9学級で発足した学校だから,教室が足りず,プレハブ校舎で間に合わせた。当時県は錦江湾高校の整備に力を入れ,東高校まで手が回らないのだろうとひがんだ。青森県弘前市に柏木農業高校という姉妹校があった。修学旅行の際必ず本校に立ち寄った。東高校に変わった頃から交わりは絶えたようだ。雨の日はシラス台地のためちょっと雨が降るとすぐぬかるんだ。

伊藤靖彦(鹿児島農業高校旧職員)「葛山台地に,新しい学校の学校園作りに従事して」(40-p.95) によると,園芸・農芸高校が合併して昭和40年4月県立鹿児島農業高校が創設された。このときトラック50台の庭木を移植した。植樹は男子で行い,女子はバケツで灌水をした。新任の先生は赴任当初から生徒と一緒に一生懸命頑張った。園芸科は2年次から園芸コースと造園コースに分かれ学習した。40年代は高度経済成長期で住宅建設も盛んで造園の仕事は注文に応じきれない程だった。各県とも造園科が出来る時代だったが,鹿児島は造園コースで代用していた。

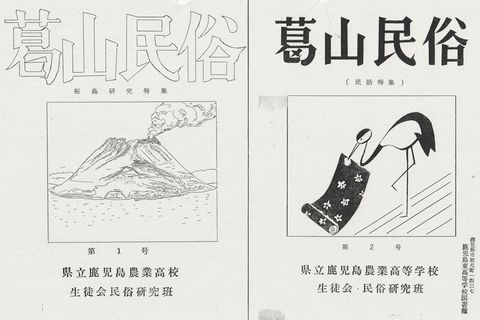

有馬英子(鹿児島東高校旧職員)「昔話を訪ねて」(40-p.96) によると,40年4月県立鹿児島農業高校新設時から9年間在職した。前任を引き継ぎ「民俗研究班」の顧問を引き受けた,とあります。

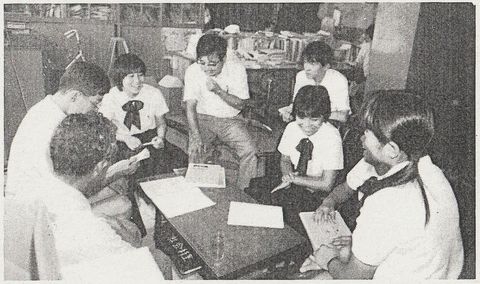

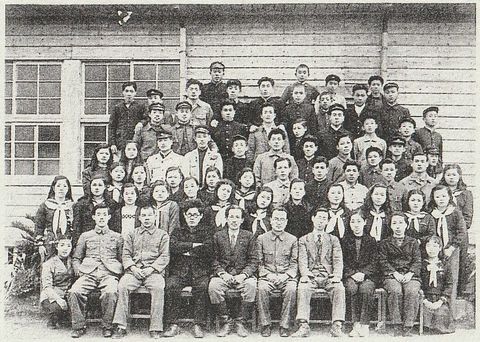

(写真)鹿児島農業高校(のち東高校)生徒会民俗研究班メンバー

ここでの活動をまとめた『葛山民俗』が第15号まで発刊されており全て東高校図書室にありました。

中身は部員が県内各地に伝わる昔話を採録したもので,まず地域を訪問し,お年寄りを訪ね聞き書きしたり,テープレコーダーに録音して後で起こしたりして原稿を作り,それを印刷します。有馬氏「『葛山民俗』の歩み」(『葛山民俗』12号)によると,鹿児島農業高校が新設された昭和40年に民俗研究班も生徒会活動の一環として生まれ,6月17日に山下欣一先生を顧問として,班長吉元公明君,副班長栫徳子さんほか男子21名,女子13名計34名で結成された。8月に桜島・吉田町,11月に吉野町・犬迫・小山田,2月桜島町二股を調査し,41年3月に創刊号が発刊された。桜島研究報告を主としたものだ。41年度は吉野町の調査,在校生の親からの聞き取りや録音。翻字作業に手間取り,刊行見送り,42年度も継続し,第2号発刊。43年に第3号,4号発刊。印刷費が数千円と限られていて部員で用紙を切り,印刷・製本を印刷所に依頼した。またこの年から会報を年数回出すようになった。44年度鹿児島東高校と校名変更後,山下先生の後を有馬先生が引き継いだ。創刊号の編集後記に班長吉元君が「葛山の新装なった校舎で新しい伝統を造り出すためにがんばった」とあり,新聞にも紹介された。生徒の自主的な活動で校外から注目されたようです。

(上写真)聞き取りの様子です。

(上写真)編集会議の様子です。

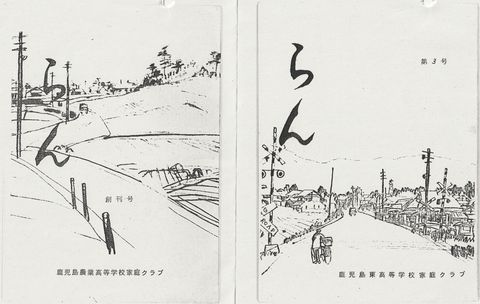

また家政科が設置されていた関係か,農業高校家庭クラブも『らん』という研究誌を昭和43年に創刊しています。本校図書室に創刊号~第4号まで所蔵されていました。1・2号は文集的性格でしたが,3・4号は「一人一研究」という専門的な内容に変わっていきました。

(写真) 家庭クラブ研究誌「らん」です。

満道男(鹿児島農業高校昭和42年卒)「合併,統合,移転」(40-p.98) によると,いよいよ移転が始まると,みかんの樹や庭木の植えいたみを少なくするために,移植期間の雨降りの日を選び,細根の掘り出し,植穴掘りをした。移転後も雨が降ると校庭に水たまりができ,通学路はたびたび土砂崩れを起こし,台風対策など大変だった。

栫誠耕(昭和39年鹿児島農芸入学,昭和42年鹿児島農業高校卒)「思い出すことなど」(50-p.89) によると,県内の農業系の高校による測量大会があり,鹿児島農業が最優勝となり群馬県の全国大会に出場することになった。また学校で 200羽の鶏を飼っていて日曜登校してえさやりをしていた。

最後に,昭和40年に制定された校章の由来について。伊藤靖彦(旧職員)「校章のデザインについて-『かつら山』昭和42年2月号から-」(30-p.95) によると,鹿児島農業高校は県の中心にあり,都市近郊園芸を主体に研究し勉強する学校である。それまで他の市内の高校に対してコンプレックスを持っていたが,県立移管を契機として農業に従事すること,農業高校で勉強することに誇りを持てるようなシンボルを考えたいと思った。本校ではレタスなどの洋野菜,花,果樹,庭園樹を栽培しているが,その生産物はいずれも自然の芸術品で,その中に美しさを見出せるような人間を育てることを理想にしている。このような感じに最も相応しいのが「らん」の花である。校章はモチーフとして「かんらん(寒蘭)」の花を用いた。寒蘭は暖地の山林中に自生している多年生草木で,花は11月頃より1月まで寒い季節に咲くので寒蘭の名が付いた。花はたいへん香りが良く,葉も美しく広く観賞用として培養され,中国でも高貴な花として尊ばれている。そのような寒蘭の気品を学校の象徴として考えた。図のように外弁の3つは校訓の自律,自修,自重を表し,上の一枚は未来に伸びる若い青年の進展を,二枚は大地にしっかり足をつけた堅実さを表した。高の字は中心よりやや下方にひかえて安定感を与え,全体が上方に伸び伸びとした勢いを感じさせるようにした。寒蘭は山の中の雑草として,人知れず生育し,その清らかな花の姿と香りを持つので,広く栽培されるようになった。こんな花をこの上なく愛し,学校の校章としてデザインした。東高校もその校章を継承しています。

なお昭和41年制定の校歌(作詞:椋鳩十,作曲:武田恵喜秀)についてはコラムの別の所で触れましたので,それぞれ参照してください。2022年03月19日(土)

卒業生のメッセージです!!

3月18日(金)に卒業生が来てくれました。近況と今後の抱負などを語ってくれました。

平成30年度卒業生の郷君です。高校卒業後,鹿児島工学院専門学校自動車工学科に進学し,2年終了後さらに上級の課程に進学しました。将来の夢は工場長になりたいです。

同じく瀬戸山君です。高校卒業後,鹿児島綜合警備保障(ALSOK)に就職しました。今後は4年目に入るので,責任者になりたいです。

同じく吉永君です。高校卒業後,鹿児島情報ビジネス公務員専門学校(KBCC)公務員2年課程に進学。途中合格したので,1年課程に変え卒業。霧島市役所に就職。現在は総務部安心安全課に所属しているとのことです。

最後に,後輩たちへのメッセージです。高校生活を楽しんでください。勉強は大事です。学校生活は貴重でした。

2022年03月15日(火)

東高校の歴史 その5

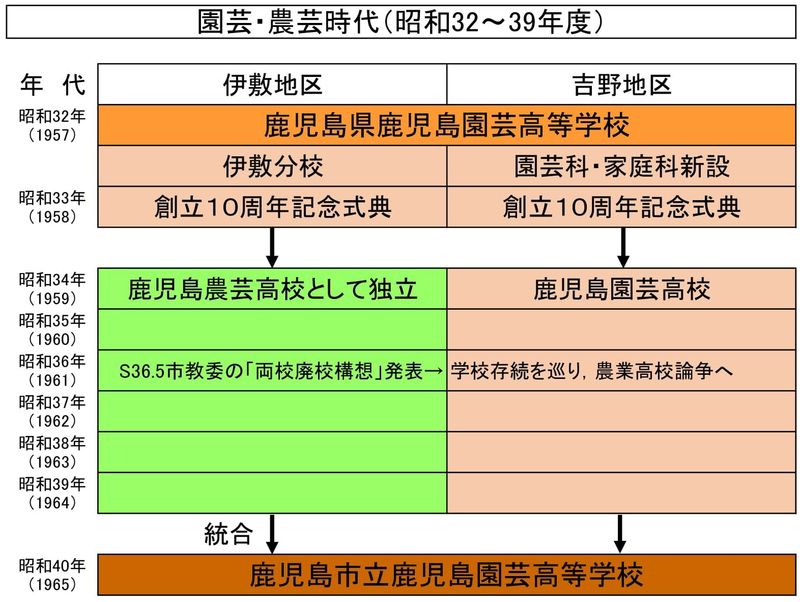

昭和32(1957)年吉野地区に鹿児島園芸高等学校が出来ました。伊敷は,園芸高校分校となり,34年に鹿児島農芸高校として独立しますが,40年に統合されます。この時期を仮に,「園芸・農芸時代」としたいと思います。吉野の園芸,伊敷の農芸です。

両校とも33年に創立10周年記念式典を挙行しました。園芸高校は久保校長が初代校長となり,36年退任し頴娃高校へ転任します。2代校長は川村純二校長(県社会教育課長から)です。川村校長は後で鹿児島東高校の初代校長にもなり,以後都合7年間勤めることになります。

川村純二

川村純二伊敷分校の初代校長は引き続き酒井清校長です。34年農芸高校として独立した後は初代校長は中園喜節校長です。同5月に独立開校記念式典を挙行します。39年に中園校長が退任(日新高校へ)した後は,2代奥哲香校長(大村高校から)です。40年3月に園芸高校に統合されその幕を閉じます。

『創立三十周年記念誌』には,当時の新聞記事が多数掲載され様子が分かりますので,それを中心に見ていきます。

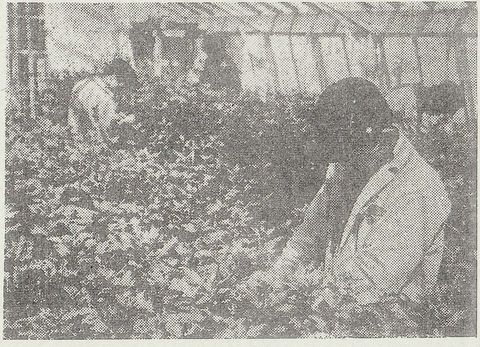

(上写真)フランス菊の切花出荷の実習作業

昭和30年年代前半は開設当初ということもあり,県下唯一の園芸高校として評価が高いです。鹿児島は気候高温に恵まれ,暖地に適した野菜・果樹・花卉の栽培や,畜産・農産加工等の技術指導に重点を置いている。観賞用の熱帯植物・造園熱も盛んだ。 100坪の温室で 100種類以上の珍しい熱帯植物を栽培している。生徒の9割は農家でその内半数は鹿児島市近郊で遠くは奄美・種子島等からも来ている。3~4反の畑地では普通のやり方では駄目で,程度の高い園芸を望み,卒業生の半数以上が自営を希望している。市は1人1万円支給,毎月10名ずつ1ヶ月,静岡・愛知等先進地域へ実習にやっている。就職先は観光事業・肥料・農薬・種苗・農機具・食品工業,将来は都市緑化や観光に期待している。切花販売では,男子生徒が生け花に熱中し研究している。植木市での苗木類は好評で,秋の菊花展示会は市の名物となっており,2000人以上の参観があるそうです。(西日本新聞S33.6.28)

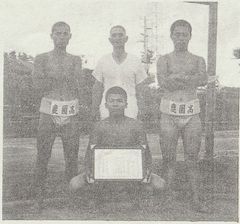

(上写真)昭和34年相撲県大会 園芸高校初優勝 / 園芸高校校章

校内の樹木の種類の多さや珍しい植物や野菜等があり,観光バスのコースにもなっている。年間見学者3000人,1日 100人県内外から訪れる。一番力を入れているのは,菊の電照栽培で,温室3棟( 200㎡)に年3作で, 1.8万本が栽培されている。在学中先進地の福岡県糸島郡を視察した卒業生は 660㎡のビニールハウスで菊栽培している。市の補助金で昨年度は13人が視察に行った。果樹班は東桜島や吉野地区でみかんの根つぎを 600本して,今年は3000本予約ですでに 500本は送った。卒業生は自営,園芸方面に就職する者も多く,県・市の公園係,貸鉢業,造園業,観葉植物・造園・盆栽など,生徒の意欲は高く就職先も広がっている。(西日本新聞S35.4.9)

(上写真)園芸高校 温室菊栽培の様子

しかしながら30年代後半は農業教育全般に関わる問題が顕在化してきます。

鹿児島市近郊では農業に見切りを付け,他の職場に就職する傾向が強く,農村は年寄りだけの留守番農業になっている。市内の農業高校では,男子の半数,女子のほぼ全てが農業以外に就職しているという。36年度鹿児島農芸高校卒業生77人の内,農業科(男子のみ)36人の半数は京阪神の鉄鋼関係,市内の中小企業の工員・事務員で,家庭科(女子のみ)41人の9割以上は阪神・北九州の会社で農業とは無関係の就職だ。鹿児島園芸高校卒業生73人の内,園芸科(男子のみ)44人農業自営が10人,県外17人,県内外の工員等17人で,家庭科(女子のみ)29人は農業以外の就職だ。若者は学校の指導方針とは裏腹に農業にソッポを向いている。卒業生は30㌃ほどの経営では食っていけないという。池松教育長は両校の必要性,産業教育のあり方を検討する必要があると述べた。(南日本新聞S36.2.2)

30年代半ばに農業高校の危機が言われました。昭和36年5月の鹿児島市教育委員会の鹿児島園芸・農芸の両高校を廃校にして,工業高校に発展的解消をするという構想を発表したのがきっかけです。農芸高校同窓会の陳情書,高校教職員組合や地元民の反対があり,農業高校論争となりました。背景として,ベビーブームによる生徒数急増への対策があります。県としては高校再編により高校新設,学級増で7月中に結論を出す必要があった。国は新設工業高校だけにしか 1/3の補助金を出さない方針だった。また当時農家・非農家の所得格差が広がり,農村人口の地滑り現象,農家4割のクビ切り等,農業基本対策が出てきた。農業高校の生徒数を減らし,普通科・工業科に切り替えたら良いのではとの考えあり。しかし農業教育が花形の工業教育のしわ寄せになっている,現在の農業教育の目標にはスジ金が入っていないなどの反対意見もある。(南日本新聞 S36.6.22)

昭和37年3月の鹿児島市議会の全員協議会で,池松教育長は両校の廃校は忍びないので,統合して県立移管することを県に陳情したいと述べた。ちなみに36年5月の市教委の計画した高校急増対策は,5年制工業高校の誘致は37年に誘致見通し(鹿児島工業高等専門学校のこと),普通科高校を市内に新設(鹿児島中央高校のこと),電気工業高校新設は,鹿児島工業高校に学科新設,玉龍・鹿女子・鹿商に学級増で対処となった。(南日本新聞S37.3.14)

(上写真)昭和38年に南北の農業高校で交歓会(6年前に姉妹校盟約)。南日本新聞S38.5.14

瀬戸山弘(鹿児島農業高校旧職員)「鹿児島農業高校の新設時をふりかえって」(40-p.93) によると,昭和38(1963)年(36年の誤りか)秋に,突然夕刊に「園芸高校廃校と鹿児島市教育委員会案」が示された。廃校理由は市立4高校の中で,園芸高校一人当たりの教育費が存外に掛かり他の職業系の高校に変えようとの記事だった。職員の学校存続の熱意は激しく,早速この件で連日職員会議を行い,「本校の農業教育は県農政上からも必要」との資料が作成され,市教育長との面談を行い存続が確認されたとのことです。

ちょうど昭和30年代は,30年~神武景気,34年~岩戸景気,39年東京オリンピックと,高度経済成長時代で,農業より工業を優先する風潮の中,そのあおりを受けた部分があったのではと思います。

最後に,『創立記念誌』の中から当時の状況を見てみたいと思います。

今福壓男(鹿児島園芸高校旧職員)「坂と山の思い出」(40-p.90) によると,今福氏は昭和31(1956)年に鹿児島農芸高校(大農芸)に赴任後9年間吉野の鹿児島園芸高校に勤務された農業の先生だったそうです。吉野は兼業農家を主とする都市型農村地帯で,早朝滝ノ神坂からリヤカーで,農家の女性が野菜の行商をされていた。生徒は吉野・谷山・桜島・吉田と各方面からのバス通学で,離島や指宿方面の人は寄宿舎での生活だった。氏は畜産が専門で,乳牛2頭,豚2頭,鶏百羽の小規模だったが,ハムやソーセージ作りを行った。苦労したのは牛の飼料作りで,草刈りが日課で,牟礼ヶ丘の島津興業の下草刈りをさせてもらった。夏休みには北部九州への県外先進農家実習があった。

山口修(鹿児島農芸高校(伊敷)昭和36年卒)「伊敷の思い出」(40-p.92) によると,学校は現在の伊敷小の辺りで,コの字型に校舎が並び,二階建ての本館,講堂,農機具類を収納する倉庫等が並び,校庭には相撲の土俵,校舎裏には大きなヒマラヤ杉があったそうです。農業後継者の育成が目的で,生徒数は少なく1クラス30名余りだった。山口氏は農業科で,週1日は自宅実習で,5日登校。1週間おきに当番で日曜日に登校して家畜の世話をしていた。当時高度経済成長期で卒業生の半数は,県外の農業以外の分野に就職していたそうです。2022年03月12日(土)

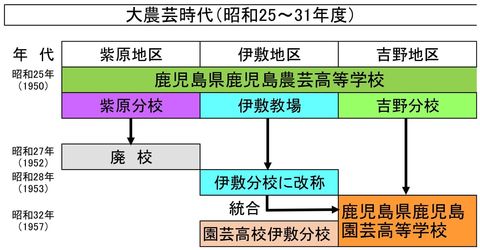

東高校の歴史 その4

昭和25(1950)年に,吉野・伊敷・紫原3地区にまたがる鹿児島市立鹿児島農芸高等学校が誕生しました。これは鹿児島市高等学校組織改編によるもので,吉野分校が中心校とされました。のち伊敷地区で同名の学校が出来るので,区別するために,仮に大農芸高校,大農芸時代と称することにしたいと思います。

本校は同年5月に独立開校記念式典を挙行し,7月には校章が制定されました。吉野分校校長は初代原田誓之氏(大口高校から転任。昭和25~28年度),2代久保政司(県教委主事から転任。昭和29~31年度)であり,伊敷教場校長は酒井清氏でした。吉野分校は昭和29年に農業別科を募集停止となり,翌30年に家庭科定時制が新設されました。伊敷教場は28年に伊敷分校となり,30年には家庭科が新設されました。

それでは,『創立記念誌』から当時の様子を見てみたいと思います。

井上洋逸(昭和27年定時制農業科卒(吉野),同窓会長)「おもいで」(30-p.78),同「難儀無くして実りなし」(50-p.88)によると,井上氏は終戦の年14歳で,伊佐農林高校の1年生だったが,昭和23年4月から農業科定時制週4日出校の学校が出来るという朗報が入りすぐに飛びつき,その時の嬉しさは忘れられなかったとのことでした。教科は蔬菜部,園芸部,畜産部等があり,最初の1・2年は蔬菜部を選んだ。授業の大半は実習作業で,堆肥の増産,作付け,管理,除草,間引き等で,品評会や販売等も地区ごとの農協や学校で行った。白菜植え付けで,灌水作業はとても大変な作業だったとあります。後半3・4年は園芸部で勉強したそうです。菊作りでは用土作りが基本で,山に落葉拾いに行き,堆肥舎で発酵させ用土が出来る。灌水・施肥・薬剤散布・摘芽・摘花・大菊・懸崖作り・枝作り等一年がかりだそうです。卒業後花市場協同組合に3年半勤め,園芸家として自立したそうです。

中森重喜(昭和28年3月鹿児島農芸高校卒(吉野))「四十年前のスケッチブックから」(40-p.89)によると,昭和24年に鹿児島高等学校第四部吉野分校本科に入学。当時県立養護学校(旧所在地で,現吉野いきいき公園)のある所で,正門入るとドラセラの木,黄金ヒバ,桜の木,白ツメ草の花が咲く素晴らしい環境だったそうです。授業は国社数理英,農業関連科目で,特に英語・数学は基礎基本を十分理解しないまま進学した者にとっては大変だったそうです。実習では中森氏は花卉を選び,温室で,ゼラニューム,シクラメン,洋ランなどがあり,作業はピンセットを使っての仮植・移植・水かけ・用土作りだったそうです。普通作の実習で馬車を利用し,畜産の実習では,にわとり・羊・痩せ馬・豚の世話を行い,蔬菜の実習では白菜・キャベツの植え付け・灌水・施肥等をしたそうです。下の写真は丹精込めて1年掛けて作った菊でしょうか。

江口武雄(鹿児島農芸高校紫原分校旧職員)「紫原分校」(40-p.85)によると,昭和25年鹿児島農芸高校紫原分校ができ,生徒数80名,3教室が新設され,仮教室と併せて6教室になったそうです。当時は生活に追われ,昼間学校に来て勉強できる者は少なく,教師は夜生徒の所に行って各地区の公民館(当時は青年舎,クラブ)で夜間授業をしたり,食料事情も悪い中,校長自ら先頭に立って生徒の教育に当たられたそうです。当時百名以上の生徒が維持できれば独立校として認めるという市の意向だったが,80名にとどまり,昭和27年に廃校となり,在籍の生徒達は吉野の農芸高校や鹿大教育学部附属高校(伊敷)他に転校したそうです。下の写真は以前出しましたが,鹿児島農芸高校紫原分校の写真です。

上山佐五次(旧鹿児島農芸高校教頭)「本校の揺籃時代」(30-p.74)によると,昭和25年吉野,紫原教場は統合され,鹿児島農芸高校となり独立し,鹿児島教場は鶴丸高校の定時制として併設されたそうです。青年師範学校附属校(伊敷)は青師が鹿大教育学部に編入,昭和26年募集停止となり,鹿児島農芸伊敷教場として新出発となり,上山氏はその分校主事となったそうです。特色として登校しない日を有効活用するために,「ホームプロジェクト」を採用しました。それは親を地主として土地を借り受け,自ら栽培設計して,教師のアドバイスを受けながら家庭実習を行い,教師は各家庭を巡回指導し,生活指導・進路指導を行うというものでした。久保校長の経営手腕により進展し,園芸振興のセンター的役割を果たすべく施設設備の近代化,技術指導者の招聘,愛知・静岡の先進地への派遣等実績を上げたそうです。 (写真)平和条約締結

(写真)平和条約締結

昭和25年には朝鮮戦争が起こり,特需景気がもたらされ,26年サンフランシスコ平和条約が調印され,翌27年に発効し,日本は占領期間が終わって独立国家としての主権を回復しました。28年にはテレビ放送が始まり,30年には保守合同で自民党が誕生し,55年体制がスタートしました。31年には日ソ国交回復し日本の国連加盟が認められ,経済的には「もはや戦後ではない」と言われ,神武景気となりました。こういった戦後再出発の時期に,「大農芸時代」としておよそ7年間,鹿児島の農業教育を担っていたと思われます。2022年03月06日(日)

東高校の歴史 その3

(写真:上・下)鹿児島空襲S20.3~8月(平岡正三郎撮影)の写真

ついで戦後の歴史について『鹿児島県教育史』下巻(1961年),『鹿児島市史』第2巻(1970年)で見てみます。

昭和20(1945)年8月15日終戦となり,荒廃状況の中,教育再開が模索されました。鹿児島はかつて南進基地で特攻基地でもあった関係で,空襲もひどく,その被害率は全国一とされました。市街地の9割を焼失した鹿児島市内の学校では,26校が焼け,さらに直後に台風被害(枕崎台風)もありました。

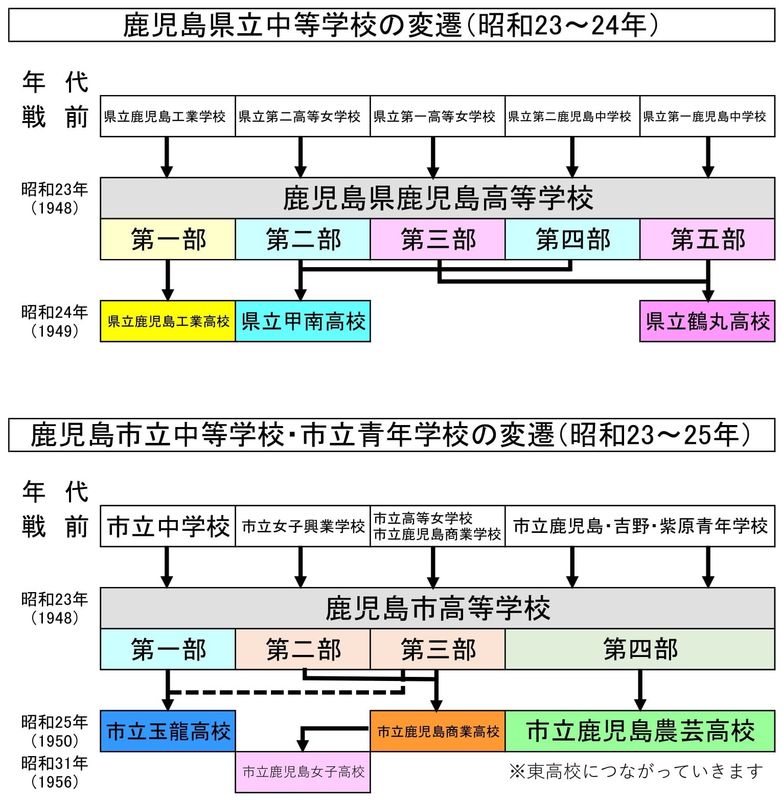

戦後はアメリカを中心とする連合国軍による占領軍政下に置かれ,昭和21(1946)年にはアメリカ教育使節団が来日し,教育改革の方針を示しました。鹿児島では,軍政部が,昭和21年初代長官グレイズブルック中佐が鹿児島市庁舎内に事務所を設けてから昭和24年まで続きました。最も大きな影響を与えたのは民事教育課のヴォート氏でした。民事教育課の軍政官たちは急激な改革で,アメリカ方式をそのまま鹿児島に当てはめようとしました。昭和23(1948)に新制高等学校が発足しました。根本方針として,勤労青年教育を重視して定時制課程を多数設置,男女共学,講堂・図書館等設備充実を行い,学校統合が断行され,旧制中学,女学校を36校に統合し,部制を実施しました。これは鹿児島の実情を無視したやり方で,アメリカ軍政部の意向で,強力に総合制が実施されました。すなわち県立5校を統合し,鹿児島県高等学校と称し,鹿児島工業を第一部,第二高等女学校を第二部,第一高等女学校を第三部,第二鹿児島中学を第四部,第一鹿児島中学を第五部にしました。また市立4校と市立青年学校3校を統合し,鹿児島市高等学校と称し,市立中学校を第一部,市立女子興業学校を第二部,市立高等女学校と市立鹿児島商業を第三部,市立鹿児島・吉野・紫原青年学校を第四部(定時制3教場)にしました。しかし,昭和24年に鹿児島県鹿児島高等学校は第三部と第五部が統合し鶴丸高校に,第二部と第四部が統合し甲南高校に,第一部は鹿児島工業になりました。また昭和25年に鹿児島市高等学校は第一部と第二部普通科が統合し,玉龍高校に,第二部と第三部他が統合し,鹿児島商業高校に,第四部は鹿児島農芸高校になりました。なお昭和31年に鹿児島商業から鹿児島女子高が分離しました(以上鹿児島市史第2巻による)。

(出典:『鹿児島市史』第2巻p.953~955により作成)

東高校の沿革と比べて昭和23~24年の部分に異同が見られますが,最終的に昭和25年に鹿児島農芸高校になっていくようです。

最後に,終戦直後~部制時代の東高校の状況を『創立記念誌』で見てみます。前回紹介しました,江口武雄「紫原分校」(40-p.85)によると,昭和23年新学制が施行され,紫原農芸青年学校は商業学校と一緒になり,鹿児島市高等学校第三部と称され,翌年玉龍高校,女子高校,商業高校をそれぞれ一部二部三部とし,紫原,伊敷,吉野の青年学校を第四部となったとあります。

上山佐五次(旧鹿児島農芸高・教頭)「本校の揺籃時代」(30-p.74)によると,昭和23年新制高校発足し,本県では旧青年学校が母体となって昼間定時制を主とした高校が多く設置され全国的に珍しいケースだった。鹿児島市の紫原,鹿児島,吉野の3青年学校があり,市は総合制の部制で発足し,3青年学校は第四部で教場が設置されたそうです。吉野以外は戦災で校舎ほか全部無一物,公民館や仮設の小学校を借用して,夜間貧しい照明の下で,蚊に刺されながらの授業だった。教科書も無く教師用意のプリントや新聞記事などを教材とした。生徒の大部分は,青年学校からの編入,兵役からの復員,軍需工場から放出された者等,高年齢者もあり,かなりすさんでいたが,次第に向学心を取り戻し,先生方も空腹に堪えながら青年たちと一緒に取り組んだそうです。

家村綾子(昭和26年紫原教場農業科卒)「おもいで」(30-p.77)によると,昭和22年10月頃紫原の青年学校が体質改善,昇格して,新制高校の定時制高校となり,全日制には行けないが本人に向学の意志さえあれば入学できるという話が伝わってきて,そう裕福でもない農家の出だったが,手続きして入学したとのことです。市高校第三部紫原教場として開校し,入学。先生方7名,助手・用務員3名,生徒数は百数十名程だったそうです。泊口利道(鹿児島市高校紫原教場S25.3卒)「学制改革期の思い出」(40-p.87)によると,昭和23年かつての紫原青年学校が新制の定時制高校として発足することとなり,先生方の勧めもあり,地区青年団の一部有志と語らい入学してみようとなり,地区の公民館で編入試験を受け,定時制高校3年生となったそうです。生徒は皆仕事を持った社会人で,平日は夜,休日は昼間の登校で,校舎は旧青年学校の焼け残り1棟でみすぼらしいものでしたとあります。発足当初は第三部で昭和24年に第四部と改称したそうです。

(上写真:大迫氏S25.3卒業時の写真。)

大迫輝夫(鹿児島市高校紫原教場S25.3卒)「紫原教場の思い出」(40-p.88)によると,戦争に2年間従事して復員し,当時の紫原青年学校に入学し,その後市高校紫原教場に編入したそうです。働きながら勉強する青年諸君が集まっており,農業従事,市役所職員,県職員,電電公社,中小企業など多種多様で,年令差も5~7歳ぐらいありました。平日は夕方5時30分から夜9時過ぎまで,5教科以外に農業に関する化学とか畜産関係の授業もありました。職場には教科書持参で4キロを自転車通学でした。日曜日は朝から出校して農業実習や体育授業,バレー大会は楽しいひとときでした。先生方は夜間と日曜出勤で大変だったろうと思います。

戦後混乱期の中での教育など様々な苦労がしのばれる一方,戦前の青年学校での教育が受け継がれており,教師と生徒らが戦後復興を目指して努力された様子が伝わってきます。2022年03月02日(水)

東高校の歴史 その2

(写真)県立伊敷青年学校(『躍進の青年学校』より)

東高校の直接の淵源は,青年学校になります。戦前に成立した『躍進の青年学校』(S16(1941)年)から紹介したいと思います。

鹿児島県の青年学校数は 184校で,1町村平均数は 1.3校です。生徒数は59,640人です。

県立青年学校が2校(伊敷,市来)で,町村立・私立が 182校あります。その内現在の鹿児島市内にあるのは,鹿児島・荒田・松原・西田・吉野園芸・紫原農芸・天保山・中洲・大龍・山下青年学校,私立青年甲南実践女学校,私立薩摩片倉・私立山形屋・私立吉見鉄工所青年学校,県立伊敷青年学校,谷山町立青年学校,谷山町立実践女学校,吉田村立青年学校,西桜島村立・東桜島村立青年学校,喜入村立青年学校の17校+私立4校計21校になります。その中の吉野園芸・紫原農芸・伊敷青年学校が,東高校の前身の学校になります。

3校の内,最も生徒数が多いのは吉野園芸青年学校で 484名(男子 319名,女子 165名)です。ついで県立伊敷青年学校で 481名(男子 356名,女子 125名)です。紫原農芸青年学校は 393名(男子 187名,女子 206名)です。吉野園芸青年学校は,昭和6年に吉野村内3実業補習学校,3青年訓練所を廃して,吉野公民学校,高等公民学校を吉野尋常小学校に附設しました。昭和9年に鹿児島市に併合され市立化し,昭和10年に青年学校となりました。

県立伊敷青年学校は,校長は県立青年学校教員養成所長と兼任していました。青年学校生徒は普段は就労・就農しながら,夜間に通学するという形です。「学校にして学校にあらざる学校」として,家庭生活指導を徹底するという方針でした。また昭和10年から専任教員の部落駐在制を実施し,職場訪問して現場指導を行うものでした。また教員養成所に附設している関係で,教育実習指導も行いました。

(写真)県立青年学校教員養成所(『躍進の青年学校』より)

紫原農芸青年学校は,昭和10年に宇宿中等公民学校,同青年訓練所,県立実業補習学校,田上青年訓練所が廃止され,田上町に新設されました。その特質は部落男女青年団と学校との連絡提携のため,毎月1~3回部落常会に部落専任教員が出張し,部落別生徒異動表・生徒個人別出席状況表により不就学欠席の指導督促,世話係を任命し指導徹底を図る。蔵書の貸出,新聞切り抜きの奨励,講演・ラジオの聴取,教員の巡回指導等でした。なお田園都市の農業として,副食物を提供するため,蔬菜,温州ミカン,レモン,柿,雑柑の栽培。また就職を斡旋し,昨年度より職業指導科,商業科を設け,会社の事務員指導等を行いました。

(写真)紫原農芸青年学校(『躍進の青年学校』より)

以上のように青年学校は,就労・就農と勉学の両立,職業訓練等を担い,小学校卒業後の教育を担当していたことが分かります。このことが東高校の前身である農業系学校の基礎となっていきます。

最後に東高校の創立記念誌から当時の様子を抜粋します。『創立40周年記念誌』p.85(以後40-p85と略す)の江口武雄(鹿児島農芸高校紫原分校旧職員)「紫原分校」によると,江口氏は昭和13年紫原農芸青年学校に赴任し,昭和27年紫原分校廃校まで勤務したそうです。紫原農芸青年学校は昭和10年4月に田上町広木に設立され,職員は教師7名,指導員3名他で,生徒数は本科男子1年から4年まで,各学年約50名,女子は各学年約30名だったそうです。約というのは,当時の生徒は仕事を持っていて,仕事の都合で通学する生徒が荒田の青年学校に変わったり,西田に変わったり,又他から転入したりして常に一定しなかったためです。男子は兵隊に行くまで在学し,午前は一般教科,午後は教練でした。空襲で学校は全焼し,その跡に仮校舎が建っていて,江口氏は復員後教員となったそうです。戦後の新学制で商業学校と一緒になり鹿児島市高等学校第三部となり,紫原・伊敷・吉野の青年学校をまとめ第四部となったそうです。

(写真)江口武雄(鹿児島農芸高校紫原分校旧職員)「紫原分校」(『創立40周年記念誌』p.85)より。戦後の農芸高校紫原分校の写真か? ほとんど男子で,女子は2人? 男女一緒に写っていますね。

2022年02月28日(月)

東高校の歴史 その1

新シリーズです。東高校の歴史を振り返り,そのルーツを探りたいと思います。

これから鹿児島東高校の歴史を見ていきたいと思います。東高校は平成30(2018)年に創立70周年を迎えました。昭和23(1948)年に新制高校が成立以来70年が経つということです。しかしその時はまだ「鹿児島東高校」ではありませんでした。校名等の幾多の変遷を経て,昭和44(1969)年に現在の校名となりました。

東高校の歴史について考えることは,現在の東高校のルーツを探ることです。鹿児島の教育といえば,江戸時代の郷中教育があります。薩摩藩の青少年教育を指し,イギリス発祥のボーイスカウトの原型とも言われています。6~10歳までの小稚児を,11~15歳の長稚児が生活全般を教え,さらに15~25歳の二才と呼ばれる青年が指導するというものです。明治になってもその伝統は続き,西郷隆盛が征韓論で敗れて鹿児島に下野したあとは,私学校(現城山の鹿児島医療センター)が作られました。県内に 100校以上の分校がありました。また吉野には吉野開墾社が作られました。昼間は農作業をし,夜は勉学するというものです。西南戦争後は,それを継承する学舎が数多く作られ引き継がれました。

戦前の教育は現在の小・中・高校・大学の単線型とは異なり,複線型と言われ,小学校卒業後は複数の選択肢がありとても複雑です。明治末段階で小学校はほぼ100%の就学率になりますが,その後は旧制中学校(現在の高校),高等女学校,実業学校(工業・商業・農業等),師範学校(教員養成学校)の選択肢がありますが,それらに進学するのは2割ほどとされています。残りの大多数は就職するか,家の農作業を担うことになります。明治後半から農家の子弟や就労者に対しても中等教育をとの動きが高まり,実業補習学校,青年訓練所(軍事教練)が設置され,昭和10(1935)年に両者が統合され,青年学校が誕生します。これが現在の大多数の高校の原型になっていきます。

さて,東高校の沿革を見ると,その元は吉野・伊敷・紫原の各青年学校が統合されたものです。そのあと農芸高校・園芸高校と農業系の学校となります。昭和40(1965)に鹿児島農業高校が誕生します。しかしその4年後の昭和44年に鹿児島東高校となります。はじめは園芸科や農産化学科があり,その名残がありますが,昭和61(1986)年に園芸科が募集停止となり,国際教養科が新設されます。現在はその国際教養科も平成23(2011)年に募集停止となり,普通科のみの学校となっています。

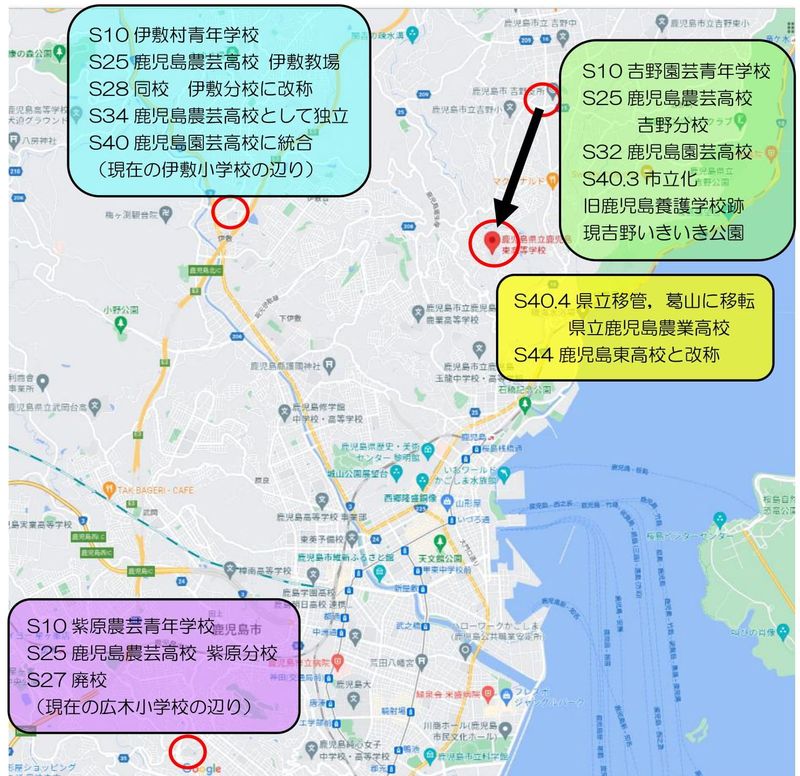

本校HPのトップメニュー「学校紹介」の「学校沿革」を見ると,昭和10(1935)年吉野,伊敷,紫原の各青年学校以降の歴史がありますので,それを見てください。上の地図にその場所や変遷を図示してみました。

2022年02月22日(火)

卒業生からのメッセージです!!

今日,3年前の卒業生2人が,学校を訪ねてくれました。2人は平成30年度の卒業生で,現在,赤塚学園看護専門学校3年生,鹿児島県医療法人協会立看護専門学校3年生です。インタビューの様子を紹介します。

Q 看護学校ってどんな学校ですか?A1(赤塚学園) 同年齢が多い。学校によってそれぞれ違う。

A2(協会立看護) 年齢も様々。主婦の人や私みたいに若い人。3分の1が男子。

Q どんな内容を勉強するのかな?

A 注射の演習がある。先生がお手本をして見せて,私たちがそのまねをする。

Q 座学にはどんなものがあるのかな?

A 看護技術,分野毎に小児,母性,在宅,老年がある。社会学。心理学。物理。英語。数学は,看護技術の中にある。点滴の計算や酸素ボンベとか。

Q 実習とかは多いの?

A 1年生の時は見学実習,病院に行って看護婦さんの動きを見て回る。2年生から本格的にある。6週間が2回。3年生は6ヶ月。在宅・訪問看護。老人ホーム,保育園に行く。記録が大変。家に帰ってすぐ日誌を書く。あとテストが大変。月から木曜日まで実習,金曜日にテスト。国家試験の勉強が大変。

Q くじけそうになる? 辞めてしまう人がいる?

A あります。辞めてしまう人もいます。

Q 高校時代どんなことを頑張っていた方がいいですか?

A 勉強を頑張った方がいいです。国語,数学,英語,理科,社会,全部です。(国家試験に出るからでは無くて)勉強していた方が絶対いいです。どんどん難しくなるので,基礎になるので。現代文だったら言葉の使い方,コミュニケーション能力を鍛える。数学も必要です。絶対。理科も当たり前。基礎になる。国試にも出ます。

Q どんな看護師になりたいですか?

A2 災害看護師になりたいです。災害があった時に対応する看護師です。病院に就職して3年間勤めて,資格が必要。

A1 実習を通して,認知症,アルツハイマーの患者さんに触れて,(そういう患者さんに対して)偏見とかあって大変だけど,患者さんの話を聞いて,共感して,心に寄り添えるような看護師になりたいです。

とてもためになる話をしてくれました。毎年看護師希望の生徒はいますが,看護の専門学校がどういうところで,何を勉強するのか。卒業したあとどういう進路があるのか,分からないことが多く,不安だと思います。先輩たちの話を聞いて,参考になればいいなと思います。2人は看護師の国家資格試験を受験して,3月末に結果が分かるとのことです。進路も決まっていて,鹿児島の医師会病院と米盛病院だそうです。夢に向かって頑張ってください。

2022年01月12日(水)

課題研究発表会のリハのリハです!!

今日は,3年生がパソコン室で,今月21日にある「ライフクリエイト(本校の総合的な探究の時間)の課題研究発表会」の準備をしていました。1学期からグループ分けをして,各班のテーマを決め,それぞれのグループで取り組んできました。昨年度に引き続き,今年も新型コロナウイルスの影響で,十分な時間を取れませんでしたが,各グループとも熱心に調べています。

スクリーンに実際映してみて,発表の練習をします。

各班のテーマです。1班:経済班「「各国の経済のさせ方」と「 コロナ禍でのオンライン授業の違いと学費の変化」」,2班:芸術・児童・看護班「コロナ禍による社会への影響」,3班:美容・ファッション班「メイクの変遷(昭和から令和まで)」,4班:販売班「「コンビニについて」と「CAについて」」,5班:製造班「調味料の「さしすせそ」の製造について」,6班:事務・情報・公務員「「一般事務」と「公務員・プログラム」」です。

2021年12月08日(水)

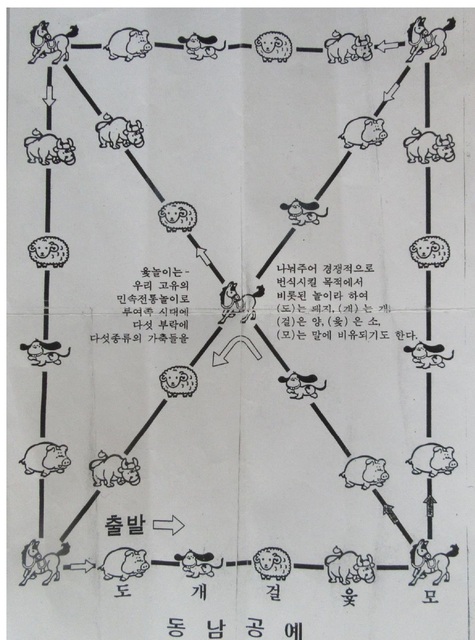

韓国語の授業で,ユンノリで遊びました!!

本校では第二外国語の授業があり,2・3年次に韓国語や中国語を選択します。今日はテスト明けの授業で,日本で言うすごろくのような,韓国の伝統的な遊びである「ユンノリ」をしていました。

ウィキペディアによると,ユンノリは、朝鮮半島に伝わるすごろくのような遊戯で,語義はユッ(윷、遊戯に用いる「棒」+ノリ(놀이、「遊び」)ということです。さいころのかわりに4本のユッ(윷)と呼ばれる木の棒を投げ、落ちたときのユッの状態に応じてコマを進めていきます。コマを合体させたりする戦略的要素がある,そうです。

本校のチェ先生に教えてもらって,早速2チームに分かれてゲーム開始です。

左下がスタートで,ゴールでもあります。4本の木の棒を投げ,出た目でコマを進ませ,ゴールを目指します。

生徒たちはすぐにやり方を覚え,出た目によって,一喜一憂していました。

2021年11月19日(金)

フレッシュ研修の他校種研修です!!

今回は,鹿児島養護学校から4人の先生方が,フレッシュ研修(初任者研修)の他校種参観ということで,本校にいらっしゃいました。

これは,3年生の韓国語会話の授業です。

机間巡視をされて,授業の様子を参観されていました。

2021年11月02日(火)

家庭科の調理実習です!!

今日2年生が,調理実習で作ったご飯を持ってきてくれました。おいしそうです。早速いただきました。

2021年09月03日(金)

日本中国友好協会の新聞に載っていました!!

去る6月9日に本校で実施された,中国総領事館との交流についての記事が,日本中国友好協会の機関誌「日本と中国」2021.8.1付の2255号に掲載されていましたので,紹介します。

最後,九州ブロックのオンライン会議でも紹介していただけるとのことです。ありがたい話です。

2021年08月26日(木)

突然、緑の塔が‼

大竜小近くから前方の山の上を見ると,本校体育館の赤い屋根が見えます(この写真では見えにくいですが)。ところが昨日から左手に緑の塔が見えます。何だこれは?!

その正体は………。

本校グラウンド角にある高圧電線の鉄塔が,塗装作業のためか,緑のカバーがしてありました。

2021年08月14日(土)

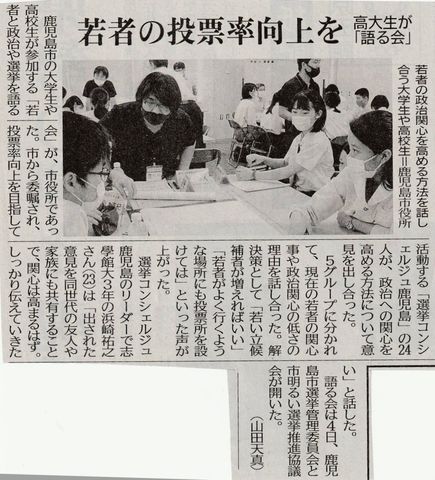

南日本新聞に,8月4日の選挙を語る会の記事が載ってました!!

8月13日(金)付南日本新聞の記事から

2021年08月06日(金)

8・6水害ゆかりの絵「実方太鼓橋」

本校事務室前の廊下に,平成5(1993)年8月6日のいわゆる「8・6水害」に関する油絵が飾られている。

その下に,絵の由来を示す銘板がある。

それによると,「1994(1993の誤りか).8.6」に,大雨洪水で流失した日本最古の太鼓橋(伝)を,その前年(1993とあるが,1992の誤りか)の,ちょうど1年前の同日に,栫 七子(平成6(1994)年度卒)さんが描いたものという。元PTA会長の栫 誠耕さんが1996.4に寄贈したものとのことである。

幕末の岩永三五郎(肥後の石工)造の五石橋以前の,鹿児島の石造技術を示す,旧実方橋の姿を伝えるものとして貴重である。

2021年08月03日(火)

夏季休暇中の部活の様子です。

連日暑い日が続いていますが,生徒は体育館等で部活をしています。

バスケ部です。

バドミントン部です。

ダンス部です。

吹奏楽部です。

2021年08月01日(日)

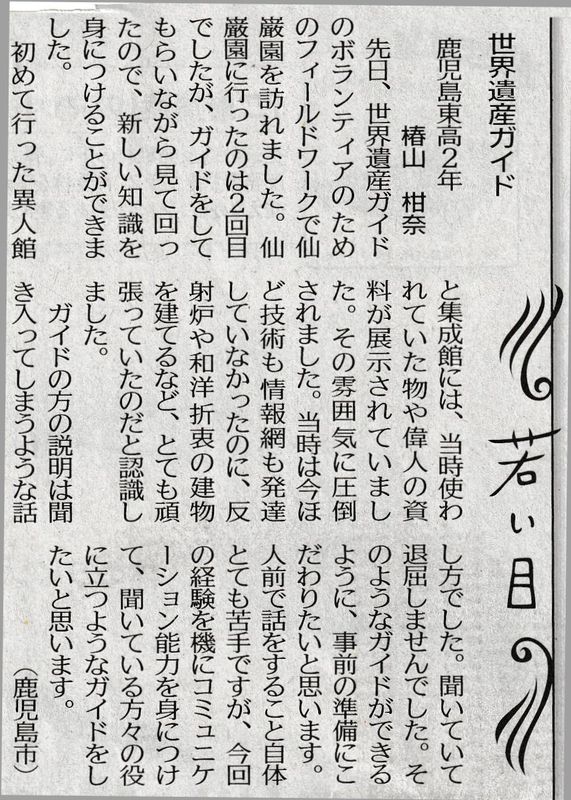

南日本新聞「若い目」に掲載されました!!

8月1日(日)付南日本新聞「若い目」に椿山さんの投稿が載っていました。

2021年07月31日(土)

七夕かざりです!!

7月30日(金)

保健室前のフロアの一角に,七夕飾りが設置されました。生徒は思い思いの願いを短冊に書いて,飾っています。

中にはこんな切実な思いも!!

2021年07月30日(金)

校内画廊です!!

本校校舎内には,たくさんの絵が飾ってあります。どこにあるのか探してみてください。

2021年07月26日(月)

南日本新聞に,青空コンサートの記事が載ってました!!

7月23日(金)付南日本新聞の記事から

2021年07月20日(火)

青空コンサートです!!

7月19日(月)午後13時20分 本校中庭で,本校と鹿児島高等特別支援学校の両校の吹奏楽部が合同で,ランチコンサートが行われました。

場所は本校と高等特別支援学校間の中庭の,西端に位置する,野外ミニステージです。これは本校創立60周年記念事業で整備されたものです。

両校生徒や職員が周りに集まり,みんな手拍子して参加しました。

2021年06月12日(土)

「石が,貴重!」 校内で,チョウチョ発見! 新種か?

6月11日(金)

校内にいるのを,生徒が発見して持って来てくれました。いつも鑑定をお願いしている先生に見てもらうと,イシガケチョウとのこと。「石が,貴重!」と思ったら,漢字では「石崖(垣)蝶」と書くそうです。九州・中国・四国地方~和歌山辺りに住んでいて,温暖化のためか,生息地域が北上中だそうです。

2021年06月01日(火)

指定緊急避難場所の看板です。

学校の正門近くの壁に,指定緊急避難場所の看板がありました。標高167mで,洪水・土砂災害・地震の際の避難場所になっています。

注目すべきは右上に,中国語(簡体字,繁体字),韓国語で,鹿児島東高校と表記してありました。本校生はもちろん中国語や韓国語で読むことが出来ます。

2021年06月01日(火)

1年の社会と情報の授業の様子です。

パソコン室で,みんな集中して取り組んでいました。

2021年06月01日(火)

5月の桜島

5月31日朝

梅雨の合間に,晴天あり。本校からは桜島がよく見えます。今日は少しかすんでいます。

2021年05月26日(水)

レモンマリーゴールド

学校の正門入って,しばらく進んで右手に,黄色い花が咲いています。近くに行くと,良い香りがします。調べてみると,「レモンマリーゴールド」といい,ハーブの一種だそうです。

2021年05月21日(金)

進路室に,ガ,が!

令和3(2021)年5月21日(金) 1学期中間考査3日目

3年生にとっては,仮評定がかかる大事な試験です。最後まで頑張ろう!!

進路室のドアに蛾がとまっていました。調べてみると,トンボエダシャク,だそうです。北海道から屋久島まで普通に分布。昼間に飛ぶ,とか辞典にありました。

2021年05月11日(火)

きれいなカミキリムシを発見!!

5月11日(火) 本校1棟生徒指導室前の外階段(4階踊り場)で,カミキリムシを発見しました。調べてみると「ホシベニカミキリ」だそうです。