コラム

2022年01月04日(火)

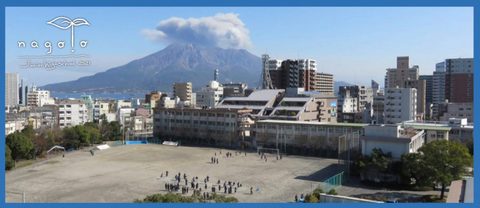

校歌の研究 その28 ~紫原中学校

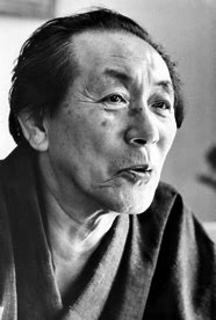

1.高原すでに明けそめて み空に光るあけの星 自主創造は人と世に 夜明けを呼ぶと語りかく 夜明けを呼ぶ紫原中 2.のぼる朝日の光りの矢 黄金に染めて薩摩潟 深き知徳は人と世に 光りを呼ぶと語りかく 光りを呼ぶ紫原中 3.中天高くま向いに 火をはく山の桜島 高き理想は人と世に 未来を呼ぶと語りかく 未来を呼ぶ紫原中 当校HPによると、紫原中学校は、昭和42(1967)年に鴨池中学校から分離独立し、鹿児島市立紫原中学校として創設されました。校歌は51(1976)年に制定されました。作詞は椋鳩十、作曲は武田恵喜秀です。椋鳩十氏は言わずと知れた日本を代表する児童文学作家です。武田氏は清水中学校の所でも紹介しました。『武田恵喜秀の88年 ピアノを愛して』によると、「(武田氏は)校歌作りの名人でもあった。作詞は作家の椋鳩十、詩人の副田凱馬、蓑手重則らとコンビを組んだ。武田が作曲した校歌は実に 191曲。県内の学校のおよそ2割にもおよぶ数になる」とあり、「とくに椋は学校からの作詞の依頼がくると「作曲は武田先生だよ」という条件で受けたらしい」とあって、両者の関係の親密さが分かります。

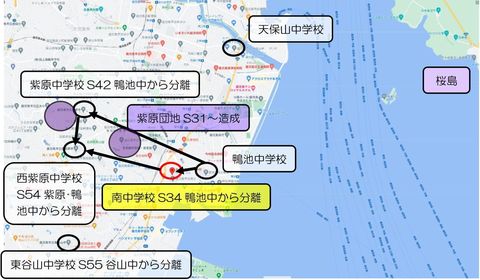

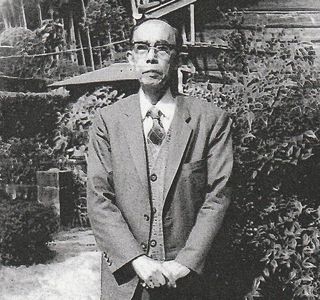

← 作詞担当の椋鳩十氏です。

← 作詞担当の椋鳩十氏です。作詞担当の椋鳩十について、椋鳩十文学記念館編『椋鳩十の生涯』『椋鳩十の略歴』で見てみたいと思います。

椋鳩十(むくはとじゅう)は、明治38(1905)年長野県で誕生。本名は久保田彦穂(くぼたひこほ)。日本の小説家、児童文学作家、鹿児島県立図書館長、教員。日本における動物文学の代表的人物です。地元の旧制中学を経て、大正13(1924)年法政大学文学部国文科卒業後、昭和5(1930)年鹿児島の中種子高等小学校に代用教員として赴任しますが、夏にふんどし1つで授業をしたため3ヶ月で解雇となり、姉清志(県立病院第1号女医・眼科)の紹介により、同県加治木高等女学校(現在の加治木高校)の国語教師に着任しました。仕事の傍ら作家活動を続け、8年に最初の小説『山窩調』を自費出版し、この時初めて椋鳩十のペンネームを使いました。

戦後昭和22(1947)年から41年までの19年間、鹿児島県立図書館長を務めました。館長として、GHQによる軍国主義的図書館資料の排除命令を、書庫に封印する事を条件に回避しましたが、財政難によって図書館再建は困難を伴いました。そこで、第二次世界大戦で崩壊した図書館機能の再建のため、図書館学で「鹿児島方式」と呼ばれる、県立図書館と市町村図書館との一体的システム化を行い、のちの図書館ネットワークの原型となるものを構築しました。また、創作と並行して1958年に奄美分館設置、1960年に読書運動である『母と子の20分間読書』運動を推進し、1967年から1978年までは鹿児島女子短期大学教授を務めました。なお、鹿児島県内の小中学校・高校の校歌に詩を提供しています。昭和62(1987)年12月に肺炎のため逝去、享年82歳でした。

上谷順三郎「椋鳩十作詞の校歌についての研究」によると、県内には椋作詞の校歌は57校あり、その内収集できた48校の歌詞分析を行ったそうです。道徳的内容(清い、明るい、理想、希望、美しい、校訓)。名詞(肩(組む)、光、心、知識)。動詞(学ぶ、輝く、集う、育つ、伸びる、励む、若い等)。色(金、紅、瑠璃等)。その他(われ、われら等子どもの表現、若き芽、若人、「○○の子」、校名を歌うのも多い)。自然(空、山、川、朝、虹、星)。生物(花、芽、珊瑚樹、そてつ、アフチ)である。椋は依頼された学校を何回も訪れ取材したと言われ、そのため地域の自然が豊かに描かれているそうです。その際の取材ノートが何十冊も残されています。年代別では、昭和20年代(7校)、30年代(25校)、40年代(5校)、50年代(1校)、60年代(3校)、不明10校だそうです。校歌の作詞は県立図書館長就任後の22年以降になされ、新聞連載や南日本文化賞受賞(30年)等地元鹿児島での活動の活発化とともに作詞依頼が増えたようです。作詞依頼の理由としては、県立図書館長だったから、地元にゆかりのある作家だったからだそうです。椋氏の教育観から、常に子どもとの関わりがあり、子ども達への願いを校歌に込めたのではないかとされます。

さて当校の歌詞について。1番に高原(紫原台地か)、2番に薩摩潟(錦江湾)、3番に桜島の定番を配置します。歌詞の構造としては、1番であけの星が夜明けを呼ぶ、2番で深き知徳が光(朝日)を呼ぶ、3番で高き理想が未来を呼ぶと歌います。ここであけの星(明けの明星=金星)が、夜明けを呼ぶというモチーフが、県内で5校ほど確認できます。椋作詞の東高校校歌では少しニュアンスが違いますが、「星満天に輝きて東天ひそかに朝を呼ぶ」とあります。このメルヘンチックで、童話的な表現が椋鳩十作詞の真骨頂だと思いますがどうでしょうか。

2022年01月04日(火)

校歌の研究 その27 ~南中学校

1.南に開く錦江の 潮の香かようわが学園(その)に 風は緑にかぎりなき 真理の道を究めんと 集う瞳の色澄めり 2.紫原に雲高く 日は輝けりわが校庭(にわ)に 闘魂いよよ火と燃えて 心も身をも鍛えんと 競う力の花薫る 3.桜島山(しまやま)こめて夕ばえの 紅つつむ学び舎に 自主協調の誠もて 日本のあすを築かんと 結ぶ理想の夢豊か 当校HPによると、南中学校は、昭和34(1959)年に鴨池中学校から分離独立し、鹿児島市立南中学校として創設されました。そのため校章は鴨の形をかたどっているそうです。42(1967)年に校歌が制定されました。作詞は富永栄蔵、作曲は隈元清之助です。両者ともよく分かりません。当時の国語・音楽教諭だったかもしれません。

さて歌詞について。1番に「錦江」、3番に「桜島山」と定番の景観を配置します。ただ桜島山を「しまやま」と歌うのは珍しいです。2番には「紫原」を歌います。これは当校の北西側に位置する標高70mほどの「紫原台地」を指しています。紫原は「むらさきばる」と読み、鹿児島で「~はる」地名は開墾地で、台地の場合が多いです。一説には北の田上村、東の郡元村、南西の宇宿村の村境に位置していることに由来しているといいます。また紫色の染料である紫草が群生していたためとも言われます。中世頃よりしばしば戦場となり、明治の西南戦争でも激戦地となりました。戦後昭和31(1956)年に紫原団地の造成が始まり、鹿児島市内の団地造成の先駆けとなり、41年にほぼ完成しました。周辺地域の人口急増に伴い当校他中学校の設立につながったと思われます。3番では「日本の明日を築かんと」と歌われ、高度経済成長を象徴する歌詞となっています。

2021年12月28日(火)

校歌の研究 その26 ~鹿大附属中学校

1.るり色の 風に明けゆく南国の 希望の空よ 見よ見よ集えるは 清新の生命燃え立つ若き花 意気あり鹿大付属中 2.緑樹の 蔭にさゆらぎ薫りたつ 歴史の槌よ 見よ見よあふるるは 友愛の宴楽しむ若き夢 自治あり鹿大付属中 3.火の山の 姿そびゆる青空に えがくは何ぞ 見よ見よはばたくは 蛍雪の理想追いゆく若き鷹 栄あり鹿大付属中 鹿児島大学附属中学校は、昭和22(1947)年に、鹿児島師範学校男子部附属中、同女子部附属中、鹿児島青年師範学校附属中の3校が創設された。23年に男女が統合され、24年に新制鹿児島大学の発足により改称され、26年に同大学教育学部附属中学校となりました。30年に校歌が制定されました。作詞は脇太一、作曲は柳沢浩です。

作詞担当の脇氏は、ウィキペディアによると、明治33(1900)年香川県に生まれ、昭和44(1969)年死去された、日本の教育者および作詞家です。大正13(1924)年に東京高等師範学校を卒業され、28歳の時に恩師に誘われて大連(中国遼東半島南部)に渡りました。教鞭のかたわら俳句、短歌、詩、小説、脚本などの作品を創作されました。敗戦後日本に引き揚げ、昭和22(1947)年坂出市立林田中学校校長に就任されました。26年NHK「ラジオ体操の歌」に応募、1万点余りの作品から最優秀に選ばれ(本曲は2代目の「ラジオ体操の歌」となる。現行版とは異なる)、作詞家として一躍有名になり、全国の小学校、中学校、高等学校から作詞を依頼されたとのことです。

さて歌詞について。令和2年10月7日付南日本新聞「校歌の風景」25に、当校校歌の紹介があり、「校歌の詞と曲は1955年、県内では珍しく、全国から公募された。歌詞は2代目ラジオ体操の歌を作った香川県の脇太一氏が担当、多くの合唱曲を残した神奈川の柳沢浩氏が作曲した。県外の2人が手掛けた校歌には、学校周辺の情景などがほとんど登場しない代わりに、「花」「夢」「鷹」など時が流れても色あせない言葉が並ぶ。教員OBの一人は、地理的、歴史的な束縛を解かれた斬新な歌詞と語る」とあります。また当校の運動会の種目に「若き花」(女子ムカデ競争)、「若き鷹」(男子棒倒し)という校歌の1番と3番に使われた歌詞を冠する種目があるそうです。しかし今年(2020年)は新型コロナで中止となりましたが、新たに玉入れを考案し、2番にちなみ「若き夢」としたそうです。校歌の伝統を大事にする校風がうかがえます。氏の作詞された校歌のうち、出身の香川県以外の中学校の校歌と併せて考えてみると、共通するのは、歌詞の最後に校名を繰り返す、「見よ見よ」「若き」「栄え」「希望」「理想」などです。

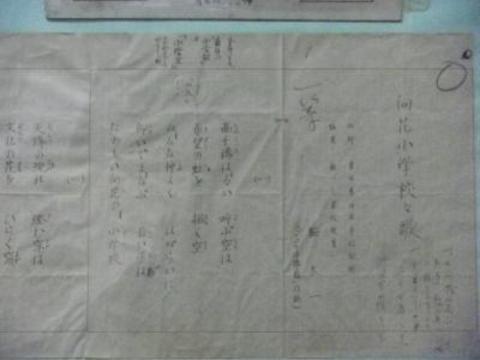

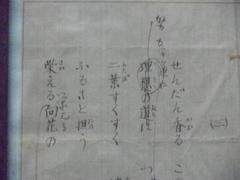

また脇氏が校歌作詞を担当された、県内の霧島市立向花小学校について、同校HPを見ると、公募から制定、発表にいたる経緯が分かります。昭和31年9~12月に全国に校歌の募集をし、12月15日に選定、翌年2月12日に学芸会で校歌の発表会を行ったそうです。その際作曲担当の鹿大教育学部武田恵喜秀氏も来校されたようです。応募された歌詞原稿が校長室に展示されており、それを見ると、選定委員による歌詞の修正の跡が分かり、「一等」という鉛筆の走り書きが、校歌が誕生した瞬間のようで、生々しささえ感じるということです。

向花小の校長室に展示されている,歌詞原稿です。

歌詞は、全体的にはとても詩的で味わい深く、半面深淵で意味が取りづらい所もあるかと思います。各歌詞の構造は、「~よ」(と呼びかけ)、「見よ見よ」(さあ、見なさい!)(これは)~「若き花、~夢、~翼」(それぞれ生徒を示し、1年・2年・3年生だそうです)だと歌い、最後に「鹿大附属中」と結ぶ。1番では「るり色の~空よ」「見よ見よ」「集えるは」「若き花」だ。気概ある、鹿大附属中だ。2番では「緑樹の~歴史の槌よ(ここの解釈は難しいが、今作られる当校の歴史や伝統を指すか)」「見よ見よ」「あふるるは」「若き夢」だ。自治の気風ある、鹿大附属中だ。3番では「火の山(桜島)の~何ぞ」「見よ見よ」「はばたくは」「若き鷹」だ。栄えあれ、鹿大附属中だ。唯一鹿児島のシンボル桜島(あえて火の山と歌う)を歌う所がとてもいい効果をもたらしていると思います。

2021年12月25日(土)

校歌の研究 その25 ~喜入中学校

旧校歌 作詞:久保田彦穂(椋鳩十) 作曲:迫田武資

1.秋はうるわし校庭の 南京はぜの夢の色 心にそめて学ぶ子は 理想大きく育ち行く 2.清き流れの八幡川 夕日淡く影うつす 知徳の泉汲む子らは 未来の花と育ち行く 3.愛の林の待人山 額の汗を払う風 勤労めでて学ぶ子は 郷土の力と育ち行く 新校歌 作詞:大保純義 作曲:新徳美知二

1.潮の香薫る錦江湾 学びの庭に 友愛の 誓いも新たに 集うとき 自律の鐘は 鳴り渡る 自律の鐘は 鳴り渡る ああ われら 喜入中 2.流れ豊けき 八幡川 清き川面に 真実の 道を尋ねて 励むとき 研学の炎は 燃えさかる 研学の炎は 燃えさかる ああ われら 喜入中 3.紫雲たなびく 桜島 映ゆる雄姿に 高遠な 理想をかかげ 歩むとき 文化の園は 輝きぬ 文化の園は 輝きぬ ああ われら 喜入中 『喜入町郷土誌』によると、喜入中学校は、喜入村立喜入中学校として、旧喜入青年学校跡地に、昭和22(1947)年創設されました。喜入小・喜入青年学校を利用して校舎としました。31年には町制施行により喜入町立喜入中学校となり、47年に町内3中(喜入・瀬々串・生見)が統合し、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。ここまで、「昭和22年組」~学校教育法施行に伴い昭和22年(甲南・天保山は23年)に誕生した、新制中学校24校を紹介してきました。市内40中の6割がこの年に誕生しました。

当校は町立化した後、33年に旧校歌(作詞久保田彦穂(椋鳩十)、作曲迫田武資)が制定され、3中統合後の新喜入中学校成立後、49年に現校歌が制定されました。作詞は大保純義、作曲は新徳美知二です。作詞・作曲担当の大保氏・新徳氏についてはよく分かりません。当校の国語・音楽教諭だったかもしれません。旧校歌の椋鳩十は、東高校校歌の作詞も担当されている、児童文学者として著名な方です。また作曲担当の迫田氏は黒髪中のところで触れましたが、県内の多数の校歌を作曲されています。旧喜入中、根占中、宮小、伊敷小、徳光小、住吉小、三島小、羽月小、南永小、伊作小、漆小、荒川小、中名小ほか鹿屋市民歌や十島のうた等です。

さて歌詞について。まず旧校歌は1番に「校庭の南京はぜ」とあり、椋鳩十はその景色を見たのだろうと思います。2番では「愛の林の待人山」とあり、『喜入町郷土誌』にある「待集(まっと)山」のことであれば、当校より南西に位置する、喜入CCの東側にある山のことと思われます。しかしなぜ「愛の林」なのか不明です。何か言い伝えがあるのでしょうか。3番では八幡川が出てきます。新校歌では、1番に錦江湾、2番に八幡川、3番に桜島が出てきます。このうち八幡川は喜入第一の河川で、中心部を流れます。ただ、日本遺産に指定された、給黎(きいれ)城跡を含む「喜入旧麓(もとふもと)地区」等歴史的景観を読み込まないのは少しもったいない感じがします。ちなみに喜入は初め旧麓地区が中心でしたが,江戸初期に現喜入小(地頭仮屋跡)辺りに、麓(郷の中心地)を移しています。喜入小の裏山が城山(戦時に籠もる所)で、地元では琵琶山(地図中緑で囲んでいる所)と呼ばれており、現在喜入総合体育館があります。南北を八幡川と愛宕川の2河川でカバーされており、防衛上適地とされたためでしょうか。あるいは海に近く、交通上・交易上有利とされたためでしょうか。旧麓地区は武家屋敷跡が残り、旧観を残しており、風情があります。2番の「自律の鐘は鳴り渡る」は校歌によく見られるワードで、3番の「文化の園」は独特な表現と思います。なお、当校出身の人の話では、朝の登校時間に、校歌の1番が流れ、「自律の鐘は鳴り渡る」を聞くと、ああもう遅刻だと観念したそうです。

2021年12月23日(木)

校歌の研究 その24 ~松元中学校

1.緑の風に朝明けて 明るく匂う学び舎に向学の意気はつらつと 自主の鐘の音高くなる ああ松元中学校 2.松元川のせせらぎに 高原清き茶の園に 進取の気性受け継いで 友愛花と咲き薫る ああ松3. 3.青雲あるか湧くかなた 朝夕あおぐ桜島 希望の翼はばたいて 平和の郷土打ち立てん ああ松元中学校 『松元町郷土誌』によると、松元中学校は、上伊集院村立上伊集院中学校として昭和22(1947)年創設されました。苦しい経済状況の中での発足で、財源捻出には苦労し、村議会で敷地購入費、校舎建設費は村民の寄付によることとし、住民税の10倍ということでした。チョークも不足し、小学校の使い残りの短いのをもらってきたり、用紙類も、すぐ破れる再生の悪質のザラ紙だったそうです。

35年には町制施行により松元町立松元中学校となり、40年には生徒増に伴い校舎を現住所に移転し、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。町立化した35年に校歌が制定されました。作詞は蓑手素秋、作曲は捗秀豊です。蓑手氏については城西中のところで触れました。

作曲担当の捗氏は松元町内の小中学校の校歌を作曲しています。ウィキペディアによると、校訓が1番「向学」、2番「進取」、3番「希望」の順に歌われ、3番では桜島も歌われているが、桜島は実際は見ることはできないそうです。

さて歌詞について。作詞担当の蓑手氏は今まで述べてきたように、市内最多8中の校歌を担当しています。1番に「自主の鐘鳴る」、2番に「友愛花と咲き薫る」、3番に「希望の翼はばたいて」と共通のワードを歌い込んでいます。ローカル色としては、松元川(松元流域を流れる下谷口川の異称でしょうか)、茶の園を詠んでいます。下の地図のように,松元町はお茶所として有名です。茶畑に囲まれた原風景です。

2021年12月19日(日)

校歌の研究 その23 ~桜島中学校

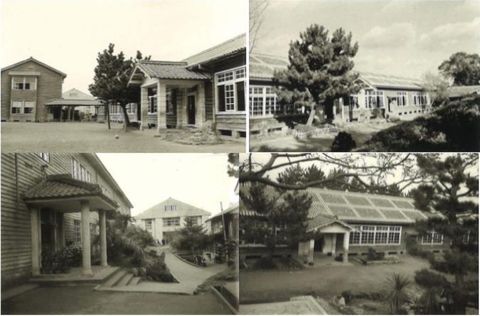

設立当初 S22(1947)年の写真です。(当校HPより)

校舎新築当時 S47(1971)年の写真です。側壁及び廊下がタイルで貼りつめられ,美術室,学習機械室を備えた現代的な建物,施設であったため,日本一の豪華中学校と呼ばれ,県内外からの視察団がひきもきらない状態が数年も続いたといいます。(当校HPより)

1.見よ秀麗の火の島に 緑ゆたけき地を占めて えいちの光はつらつと 真理の窓にあふれたる ああ我が桜島中学校 2.錦江湾の朝な夕 心を玉と身を鉄と 友愛清く手をとりて 団結花と咲きかおる ああ我が桜島中学校 3.山河明るきこの里に 高き理想を受け継ぎて 正しく強くゆくところ 世紀は今ぞ明けそむる ああ我が桜島中学校 桜島中学校は、当校HPによると、西桜島村立西桜島中学校として昭和22(1947)年創設されました。それまであった青年学校跡地にその校舎を一部利用して作られたそうです。48年には桜島町立桜島中学校となり、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。設立6年後の28年に校歌が制定されました。作詞は高城渓水、作曲は宗鳳悦です(HPに宋とあるのは誤りです)。高城氏については長田中のところで触れました。

作曲担当の宗鳳悦氏は、「はがき随筆 鹿児島(毎日新聞西部本社地方版)」(2007.11.2)等によれば、沖永良部出身で、鹿児島師範学校卒、昭和24(1949)年上京し、都内の音楽教諭として40年勤務され、都立中学校校長、東京都音楽研究会会長、NHK文部省諮問委員を歴任されました。東京で43年まで10回の作曲演奏会を開かれました。平成3(1991)年78歳で死去。都の文化功労者として表彰され、昭和天皇の前で、自作の曲を演奏するなど音楽家、作曲家として活躍するかたわら、短歌にも親しむスケールの大きい教師であったとのことです。同氏『ひとりで伸びる「読譜の友」初等篇』はじめにの言葉には、「私は日本を美しい国にしたいのです。それには芸術ことに音楽をさかんにすることだと信じてゐます。そして私は日本ぢゅうの皆さんが一人残らず音楽を愛していらっしゃるといふ事も知ってゐます。それだのに音楽が上手になりさかんにならないといふ事はどうしたことでせう。それは私たちに楽譜を讀む力がないからです。(中略)みなさん、うんと勉強して、一日も早く私たちの日本を美しい文化のかおり高い国にしようではありませんか 昭和22年2月22日」とあり、衣食住全てが満たされなかった時代、印刷する紙さえ充分になかったなかで、音楽をこの子等に!と音符も読めない子供たち一人一人に副読本を与え、熱心に指導する、当時としては異色の教師だったということです。

さて歌詞について。高城氏は、市内40中の内、当校・長田・河頭・和田・緑丘中の計5中の作詞をされています。一番に桜島、二番に錦江湾を歌い、最後に学校名で締めくくるのは共通しています。1番では当校が桜島所在のため「火の島」という表現です。「緑ゆたけき地」は古語「豊けし」(豊かである)で、緑豊かな土地を意味しています。古語を使うのは高城氏らしいです。2番では錦江湾を歌い、3番では「世紀は今ぞ」と新時代の幕開けを歌い、これから高い理想を受け継いで、邁進していく決意を歌っています。2021年12月18日(土)

校歌の研究 その22 ~郡山中学校

1.綾雲匂う八重の嶺 映ゆる平和の朝日影希望新たに仰ぎつつ 自主に燃え立つ学園に 高き理想の鐘は鳴る 2.流れ清らな甲突の 水は貫く道一つ 真理の光求めよと たゆまず磨く身と心 伸びゆく明日へ星が呼ぶ 3.祖国の栄え村の幸 拓く使命をになひつつ 文化を築く勤労の 力溢れて日に進む ああわが郡山中学校 当校HPの沿革によると、郡山中学校は、郡山村立郡山中学校として昭和22(1947)年創設されました。当初は独自の校舎は無く、郡山小、郡山青年学校、旧たばこ収納所を借用したとのことです。32年には大谷中(もと下伊集院中の分校)が編入、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。設立4年後の昭和26(1951)に校歌が制定されました。作詞は池上喜一、作曲は田中義人です。両氏については伊敷中でもペアで作詞作曲にあたっており、そちらで触れました。

さて歌詞について。作詞担当の池上氏は、伊敷中、上甑中、大馬越小、紫尾小、柊野小等の校歌を作詞しています。それらに共通するワードを拾い出すと、「平和、自主、希望、理想、幸、真理、祖国、歴史、文化」等があります。終戦直後に制定された校歌に共通する、戦後復興の希望や理想に燃え、祖国日本の歴史を踏まえ、新しい文化を築いていこうとする精神を表現していると思われます。

また1番では北側に位置する「八重の嶺」、2番では学校の側を貫流する甲突川を読み込み、3番で祖国建設を歌います。

2021年12月12日(日)

校歌の研究 その21 ~吉田南中学校

1.大原(おおばる)の空しずかなり 白雲(しらくも)は低く流れておか広く 光り豊かに 命いのち燃えたつところ ああ吉田南中学校 2.寺山のふかき緑よ この国の歴史のとびら音たかく 開きし人の言(こと)の花今もかおりて 真実(まこと)なり 敬天愛人 3.大いなる天地の間 桜島青くそびえて若人よ 大志いだけとふき上げる煙の高き ああ吉田南中学校 吉田南中学校は、吉田町立吉田南中学校として昭和22(1947)年創設され、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。設立16年後の昭和38(1963)に校歌が制定されました。その間旧校歌があったかどうか不明です。作詞は副田凱馬(そえだよしま)、作曲は井上了(さとる)です。

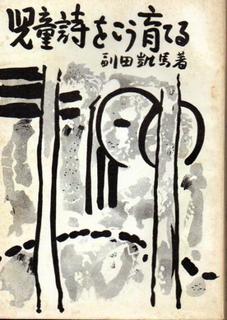

←副田凱馬著『児童詩をこう育てる』

←副田凱馬著『児童詩をこう育てる』作詞担当の副田氏について。鹿大教育学部新名主健一氏の研究や副田『児童詩をこう育てる』によると、明治39(1906)年鹿児島市生まれ、昭和63(1988)年死去。大正15(1926)年鹿児島第一師範学校本科一部卒業、同年鹿児島市尋常高等小学校(略称「市尋高」)に勤務し、昭和17(1942)年まで務めました。その後末吉小、財部南小、大龍小、鹿児島市社会教育主事、同指導係長、城南小等に勤務しました。昭和55年に博報賞を受賞した際の、功績概要には「戦前戦後を通じ、作文教育において独自の方法を開拓して著しい効果をあげてきたほか、児童詩・児童劇の創作と指導、童話の口演なども行い、県内の国語教育、文学教育に大きい影響を与えている」とあります。「学習の綴方」「番号作文」の発案、提唱者で、南方綴方推進のリーダーとして、鹿児島県の国語教育史上大きな足跡を残したとされます。番号作文とは、書くことがない、何を書いていいのか、書き方が分からないといった子どもたちに対して、題材・文材の見つけ方や文の書き表し方等を指導して、作文嫌いから作文好きにさせる作文学習の仕方だそうです。具体的には、まず文頭に番号をつけて、たくさんの文材を書かせます。その番号は書き並べる順番にもなっています。教師側は番号数が多いものに点数を付け、子どもたちは文材集めや書き並べに張り切るようになるとのことです。KJ法のような発想法に近い方法です。氏は子どもたちの「踊る心(感動)」をかき立て作文させることが大事ということです。

←井上了氏です。

←井上了氏です。『広報さつま』平成31年4月号「人物探訪」25によると、作曲担当の井上了氏は大正8(1919)年鶴田村(現さつま町)に生まれました。昭和14(1939)年鹿児島師範学校本科一部を卒業。日置郡串木野尋常高等小学校、盈進国民学校訓導を歴任し、戦後昭和22(1947)年宮之城中学校に赴任。音楽教師を務め、吹奏楽部の指導にもあたりました。25年に教育事務所薩摩出張所管内の教育指導員に従事。31年に宮之城中学校吹奏楽部は第1回西部吹奏楽コンクールで優勝し、同年全国吹奏楽コンクールで第2位に輝き、その名を全国に広めました。37年鶴田小学校校歌の作曲を手掛けました。校歌は、軽やかで児童生徒の希望の朝日を呼び込むような楽曲だと好評でした。氏は昭和41年鶴田町立鶴田小学校長と鶴田幼稚園長を兼務し、その後喜入町立喜入小学校長、徳之島町立亀津小学校長、姶良町立建昌小学校長を歴任しました。定年後も教育関係に携わり、多大な功績を残した井上氏でしたが、平成9(1997)年78歳で死去されました。

さて歌詞について。1番の大原(おおばる)は県教育センター所在地でもある大原台地です。鹿児島で「~原(はる)」地名は開墾地を指していて台地の場合が多いです。2番は全編西郷隆盛のことを歌っています。寺山は西郷さんが作った吉野開墾社のある場所で、幕末維新で活躍した郷土鹿児島の偉人である西郷さんの言葉は、今も根付いてると歌い、敬天愛人で締めくくります。3番は桜島を歌います。

2021年12月12日(日)

校歌の研究 その20 ~吉田北中学校

1.山紫に水清き 吉田の里を庭として 空を学びの窓とする 理想の吉田北中の 校歌を高くひびかせよ 松尾の山の松風に 2.兵どもの夢のあと 絵にも似かよう朝霧の 吉田に注ぐ女山川 仰ぐ連峰峯高や 世は私利私欲に沈むとも われ向上の道を行く 3.アネモネの花さしまねく 高牧山に朝夕の 勇む心の胸をかり 世界平和の想を練る 伸ばせ里人わが想い 新日本を建てるまで 4.早月苗田の水の色 秋田圃の月を浴び 清き心の思川 誓う岸辺に我立てば 文化の花を夢に見る 若きこの日に幸あれよ 吉田北中学校は、吉田町立吉田北中学校として昭和22(1947)年創設され、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。設立と同じ年に校歌が制定されました。作詞は新屋敷幸繁、作曲は河野吉直です。

← 新屋敷幸繁氏

← 新屋敷幸繁氏作詞担当の新屋敷氏は、『新屋敷幸繁全詩集』によると、 明治32(1899)年沖縄県与那城村生まれ。大正12(1923)年中等文検に合格し、鹿児島県立第二中学校(現甲南高)教諭となりました。同15年高等文検合格、昭和4(1929)年第七高等学校造士館(現鹿大)講師、翌年教授となりましたが、同9年辞職し、東京大学国語研究室へ。同10年鹿児島県立大島中学校(現大島高)教諭となり2年後辞職、東京で文筆活動を始めました。同19年文部省教学錬成所・同日本出版会書籍部に勤務し、翌年終戦で退職しました。戦後は鹿児島文化協会理事・鹿児島文学会会長・西南文化研究会委員等を歴任し、昭和32年に郷里の沖縄県に戻り、中央高校校長・国際大学副学長・沖縄大学教授・同学長を務め、昭和60(1985)年沖縄市で死去。85歳でした。

新屋敷氏の高弟であり俳人の野ざらし延男によると、氏は一人七役で、詩人・国文学者・史家・民話作家・教育者・思想家・行動する文化人であったとされ、中でも詩の活動が著名で、鹿児島の詩壇を開拓した人物でした。鹿児島初とされる詩誌「非詩人」に、妻の新屋敷つる子とともに参加し、詩集『生活の挽歌』を出版し、詩誌「南方楽園」を創刊して、鹿児島の若い詩人を集めて盛り上げました。また鹿児島で「日本文学」という研究誌を主宰し、第二詩集『野心ある花』を出版し、戦後は鹿児島で沖縄貿易をおこなうかたわら詩作を続けました。

氏の魅力は「口語による柔軟な発想」「初々しい言葉の輝き」「言葉の硬直化を排除」「表現は平明で風刺やユーモアがあり、清涼感がある」「現実の生活に依拠し、健康的前進的で、ひまわりのような向日性」「他者に勇気を与える」詩であるとされます。またその表現は「見えないものを視て、聞こえないものを聴いている」といいます。一方本人は博学、豪快な気性、無類の話好きで、強靱な肉体と精神の持ち主とされてます。氏は鹿児島県や沖縄県の学校の校歌を数多く作詞しています。

作曲担当の河野吉直氏についてはよく分かりません。

さて歌詞について。県内40中のうち、歌詞が4番まであるのは当校と伊敷中のみです。新屋敷氏は前述した通り、博学・豪快な気性で、表現は平明だがユーモアがあり健康的で勇気を与える詩風とのことなので、当歌詞についても、そういう観点から、解釈した方が良いかと思います。全体的に見ると、スケールの大きさや表現の独特さを感じます。自然景観について、1番「松尾の山」、2番「女山川」、3番「高牧山」、4番「思川」と山・川・山・川と交互に読み込んでいます。1番では「吉田の里=庭」、「空=学びの窓」として、周りを山で囲まれた盆地のような吉田地域を一つの大きな校舎と見立てています。2番では「兵どもの夢のあと」(松尾芭蕉の句)とあり、吉田松尾城を巡る吉田氏と島津氏との古戦場について読み込んでいます。女山川はどの川を指すか不明ですが、女山滝が本名川添いにあるので、当地域を流れる本名川を指すのかと思います。また「世は私利私欲に沈むとも」「われ向上の道をゆく」との表現は、氏自身が沖縄復帰闘争や沖縄大学存続闘争など、長いものに巻かれるのを潔しとしない反骨の士で行動する文化人だったことと通じる部分があります。3番の「アネモネ」は地中海原産の観賞用のキンポウゲ科の赤い花ですが、特に当地域の特産ということもなさそうですが、なぜかここで出てきます。依頼を受けて訪問した際に校舎脇に植栽されていたのでしょうか。高牧山は北西側の現鹿児島高牧CCの辺りか、南側の高牧を指すか不明ですが、校歌の構成から恐らく北西の方を指すかと思います。後半は世界平和、新日本建設を歌いスケールの大きな歌詞となっています。4番は吉田地域を貫流する思川周辺の田園地帯を叙情豊かに歌い込みます。最後、岸辺で誓い、「文化の花」を夢に見るこの日に幸あれと歌い上げます。

2021年12月05日(日)

校歌の研究 その19 ~錫山小中学校

1.山なみ清く ほのぼのと みどりの風は 朝をよぶ 自主の心を ひとすじに 正しく学ぼう 鐘が鳴るああ 鐘が鳴る 錫山校 2.立神山よ うぶすなの 心を結び 手をとって優愛共に うるわしく 明るく進もう 歌が湧くああ 歌が湧く 錫山校 3.理想も高く 美濃岳の 輝く雲に こだまして英知を磨き たくましく 大きく生きよう 夢がよぶああ 夢がよぶ 錫山校 錫山小中学校は、谷山町立第二中学校(現和田中)錫山分校として昭和22年創設され、31年中学校が独立して小学校に併設し、谷山町立錫山小中学校となり、42年に鹿児島市立となりました。鹿児島市で唯一の小中併設校です。設立5年後の27年に校歌が制定されました。作詞は蓑手重則、作曲は西勇恕です。両者については、城西中のところで紹介しました。

『谷山市誌』によると、錫山地区は、その名の通り、江戸前期の明暦元(1655)年に錫鉱が発見され、藩主島津氏代々の直轄地として栄えました。鉱山奉行が置かれ、子弟の教育も早くから発達し、安永3(1774)年稽古所が設立されました。明治になって啓蒙学舎、錫山尋常小学校となり、現在の小中学校につながっていきます。

さて歌詞について。蓑手氏は市内8中の歌詞を作詞しています。氏の歌詞の特徴として、桜島、甲突川、錦江湾を読み込み、自主(自治)の鐘は鳴る、友愛の花かおる、希望の翼はばたくなど共通のワードが見られますが、当校の歌詞でも、1番で「自主の心~鐘が鳴るああ鐘が鳴る」、2番に「友愛」が出てきます。ただ山中のためか、景観については、2番に西側の「立神山」、3番に東側の「美濃岳」が出てきます。また2番に「うぶすな」とあり、錫山の産土神である立神神社(立神山中腹にあり)も読み込んでいます。その他併設校ならではですが、小学校歌詞と中学校歌詞があります。たとえば1番では、小学校歌詞は「なかよしこよし きょうもまた 正しく学ぼう鐘が鳴る」で、中学校歌詞が「自主の心をひとすじに正しく学ぼう鐘が鳴る」となっています。

谷山4中と錫山小中の位置関係です。

2021年12月05日(日)

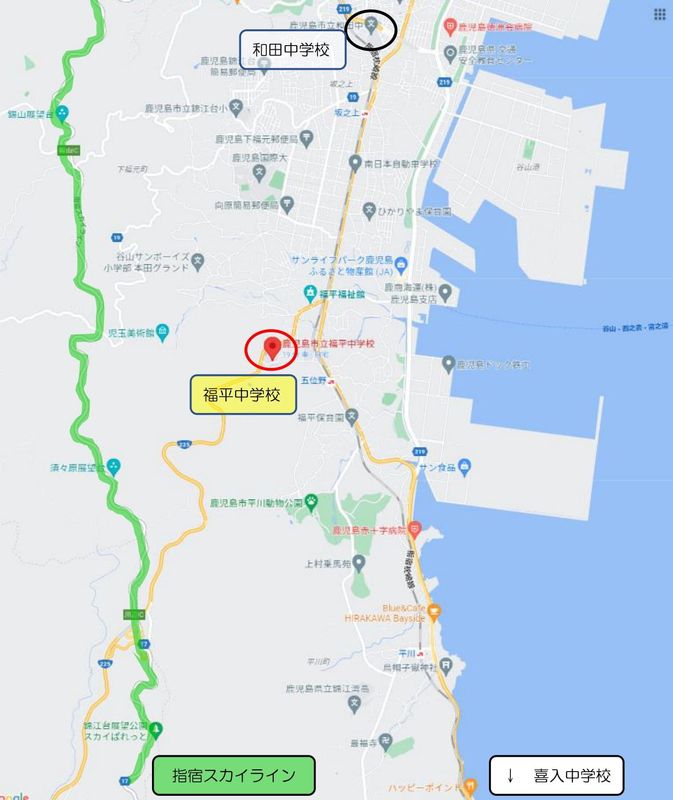

校歌の研究 その18 ~福平中学校

1.萌える若くさ あけぼのの光照り添う 丘の上たぎる生命の若人がかざす理想の旗じるし文化日本の 建設を誓う至純の情と熱 2.遠くそびえて さくら島示す久遠の あこがれに みがく究理の 智と心そろう足音 ほがらかに高く希望の 目をあげてすすむ福平中学校 福平中学校は、谷山町立第四中学校として昭和22年創設され、24年現校名に改称され、42年に鹿児島市立となりました。旧谷山町内には第一中から第四中まで番号がついた学校が出来ました。それぞれ現谷山中・和田中・谷山北中・福平中です。設立2年後の24年に校歌が制定されました。作詞は郡山繁、作曲は田中義人です。田中氏については伊敷中のところで紹介しました。郡山氏は未詳です。

さて歌詞について。市内40中のうち、歌詞が2番までしかないのは、当校と黒髪中のみです。歌詞を見ると、1番は生徒の事を歌い、2番では桜島を歌っています。近くに大きな川は無いですが、錦江湾について歌う3番があっても良さそうです。はじめから作られなかったか、それとも実は存在するのか、謎の3番です。

当校HPによると、沿革史の中で、校名は幸福の福と平和の平から、福平としたとの話が出てきます(校域の、下福元と平川からとった説もあり)。終戦直後の復興の気運が象徴され、1番の歌詞にも「文化日本の建設を誓う」とあり、その思いが強く込められています。同じく1番に「あけぼのの光照り添う丘の上」とあり、この丘は、当校西側に、南北に連なる薩南山地(現指宿スカイラインがその尾根沿いを走る)のことを指しているのでしょうか。2番では「遠くそびえてさくら島」とあり、当校からはるかに望む桜島に対して、久遠、あこがれ、究理、希望と表現しています。

2021年12月04日(土)

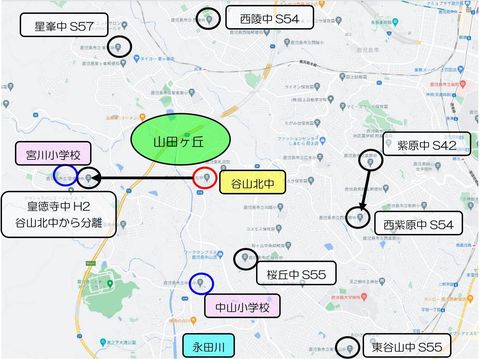

校歌の研究 その17 ~谷山北中学校

1.若木ことごと 日に映えて山田ヶ丘の 朝の風精気を集め 若駒は希望に燃えて 駆けていくああ光栄の 谷山北中 2.若き力は 溌剌とつとめいそしむ 文の園自主の旗風 空に鳴り文化の香り 咲き匂うああうるわしの谷山北中 3.流れも清き 永田川友愛溢れ よどみなき明るい平和 たたえつつ正しく強く 進みゆくああ栄え行く 谷山北中 谷山北中学校は、谷山町立第三中学校として昭和22年創設され、24年現校名に改称され、42年に鹿児島市立となりました。旧谷山町内には第一中から第四中まで番号がついた学校が出来ました。それぞれ現谷山中・和田中・谷山北中・福平中です。設立3年後の25年に校歌が制定されました。作詞は職員一同、作曲は林幸光です。林氏については鴨池中のところで紹介しました。

さて歌詞について。1番に「山田ヶ丘」(現山田IC辺りを指すか)、3番に「永田川」と山と川の景観を読み込みます。問題は2番の歌詞で、「文の園」「文化の香り」が具体的に何を指すかはっきり分かりません。

調べてみると、当校HPには、当校域は谷山北部の地域で、地元の人から「溪北郷」と呼ばれ、「谷山郡の北辰斜めにさすところ」と愛されている地域とのことです。この例えは旧制七高(現鹿児島大学)を指しているので、学問の盛んな地域であると言っているのだと思います。『谷山市誌』を見ると、実際当校域は江戸期から学問の盛んな地域で、現在の中山小学校の辺りにあった辺田学館(後の辺城学舎)と、現在の宮川小学校の辺りにあった川口稽古所の両方の伝統を併せて、学域となったようです。ちなみに、現在宮川小学校のそばには、平成2(1990)年に皇徳寺中学校が、谷山北中学校から分離開校しています。

地域の景観や歴史を踏まえて、校歌の中に盛り込んでいく。創設当初の教職員の、当校に込める強い思いを感じられるとても良い校歌だと思います。

当地域は、武岡地域同様、団地造成が盛んな地域で、中学校が密集しています。1979年以降設立ラッシュであることが分かります。

2021年12月04日(土)

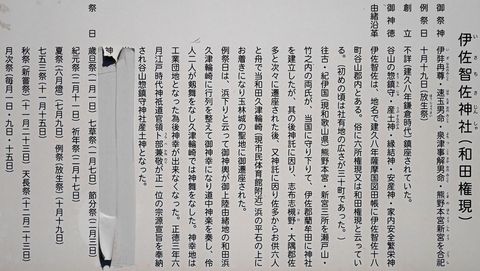

校歌の研究 その16 ~和田中学校

1.秀麗匂う桜島 理想と仰ぐこの窓辺見よ向学の眉あげて若き希望に結び起つ意気あり われら われら和田中学 2.錦江湾の新潮に たゆまず磨く身と心 見よ友愛の手をとりて真理の道を進むもの夢あり われら われら和田中学 3.久津輪ヶ崎の春秋に高く掲げし自主の旗見よ蛍雪の試練越え郷土のあすを拓くもの 栄えあり われら われら和田中学 和田中学校は、谷山町立第二中学校として昭和22年創設され、24年現校名に改称され、42年に鹿児島市立となりました。旧谷山町内には第一中から第四中まで番号がついた学校が出来ました。それぞれ現谷山中・和田中・谷山北中・福平中です。校歌は設立10年後の32年に成立しました。創立10周年記念で制定されたようです。作詞は高城俊男、作曲は武田恵喜秀です。両者についてはそれぞれ永田中、清水中のところで紹介しました。

さて歌詞について。作詞者の高城氏は、市内40中のう5中を作詞しています。その特徴は以前も触れましたが、1番に桜島、2番に錦江湾を歌うことが多く、また各歌詞の最後に、学校名を入れて締めくくるパターンが多いです。さらに当校の場合、3番で「久津輪が崎」というローカルな地名を歌っています。

これは、近くの谷山総鎮守である伊佐智佐神社の例大祭で行われていた神事「浜下り」で、御神輿を御神幸されていた場所で、神楽や神舞が行われていたそうです。しかし現在は工業団地が造成されたために出来なくなったとのことです。また最後に「郷土のあすを拓くもの」とあり、地域の干拓の歴史(和田干拓)を踏まえて、開拓精神を歌っています。

2021年12月04日(土)

南日本新聞若い目に載っていました!!

12月4日付南日本新聞の「若い目」に2年生上篭璃桜さんの投稿が掲載されていましたので、紹介します。

2021年12月04日(土)

校歌の研究 その15 ~谷山中学校

1.谷山脈(たにやまなみ)の深みどり永田の川に映ゆるとき夢美しき若人の希望はぐくむ自治の鐘 2.清見が橋に火の島のつきぬ煙を仰ぎてはさんたる真理きわめつつ築く平和の新文化 3.黒潮虹としぶきつつ錦江湾によるところ知徳を磨く若き子の心にともす正義の火 谷山中学校は、谷山町立第一中学校として昭和22年創設され、24年現校名に改称され、42年に鹿児島市立となりました。旧谷山町内には第一中から第四中まで番号がついた学校が出来ました。それぞれ現谷山中・和田中・谷山北中・福平中です。校歌は設立直後の5年後の27年に成立しました。作詞は浜田盛秀、作曲は出口信雄です。

←浜田盛秀氏

←浜田盛秀氏

作詞担当の浜田氏は、『浜田盛秀作詞集』によれば、明治43(1910)年伊集院町生まれ。大正12(1923)年鹿児島県立第一中学校(現鶴丸高校)入学(在学中病を得て退学、その闘病中に短歌への開眼と信仰による人生観を深めたとされる)、昭和2(1927)年伊集院中に編入。同4年卒業後、川辺町田代尋常高等小学校を初め、伊集院町飯牟礼尋高、東市来町鶴丸尋高勤務を経て、昭和17年鹿児島県師範学校専攻科入学、翌年卒業。その後串良町・伊集院・日吉町・国分市の小中学校に勤務し、昭和42(1967)年退職。旧制中学時代の昭和2年短歌結社「水甕」に入集し、同18(1943)年同人となります。歌集『風紋林』『雪の弥撒(ミサ)』等発刊。昭和49、56年には、宮中歌会始詠進歌に佳作(「プレス工みなあどけなし車椅子輪になり朝の作業待ちをり」)、入選(「しんしんと花枇杷に降る火山灰(よなの)音わびしかれども島を護らな」)を果たしました。平成4(1992)年死去、享年82歳でした。

浜田氏は、昭和20後半~30年代後半の約10年間に、数多くの小中高の校歌や「ラジオ南日本の歌」(現MBCの社歌)等の団体歌を作詞されました。薩摩川内市立西方小学校校歌については、その作詞過程が分かっています(同校HP参照)。昭和36年単独校舎改築の際にPTAから校歌制定の要望があり、当時国分市立郡山小学校校長だった浜田氏に作詞の依頼がなされました。氏は昭和37年1月に校歌案を3編も作詞されたそうです。同校には直筆原稿が残されています。それによると「その二」の歌詞が採用されたようです。

校歌 その一 校歌 その三

校歌 その二(現校歌は1番「まなびの窓」が「まなびの庭」に1字変更)

(薩摩川内市立西方小学校ホームページより転載しました。)

作曲担当の出口信雄氏については未詳です。

さて歌詞について。1番には「谷山脈(たにやまなみ)」「永田の川」、2番には「清見が橋」「火の島」、3番には「錦江湾」と地域の景観を歌います。永田川は鹿児島市域を流れる川としては甲突川に次いで大きな河川で、周辺一帯が古代薩摩国谷山郡を構成します。清見橋は永田川にかかる橋で、そこから火の島(桜島)を仰ぎ見るという構図です。歌人として著名な氏ならではの、詩情あふれる歌詞となっています。

2021年11月18日(木)

校歌の研究 その14 ~黒神中学校

1.明けゆく空に噴きあぐる 神秘の力思う時 若き生命の火と燃ゆる 希望ははるか人の世の 真理求めて学びつつ ともに励まん黒神の 若人集う中学校 2.ゆうべ静かに溶岩の つき立つ偉容仰ぐとき 若き生命のみなぎれる 理想は高しとこしえの 平和求めてむつびつつ ともに励まん黒神の 若人集う中学校 黒神中学校は、東桜島村立東桜島中学校の黒神分校として昭和22(1947)年に開校しました。25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となり、29年東桜島中から独立しました。校歌制定は未詳です。作詞は田中静哉、作曲は迫田武資です。田中氏については未詳ですが、迫田氏は県内の多数の校歌を作曲されています。旧喜入中、根占中、宮小、伊敷小、徳光小、住吉小、三島小、羽月小、南永小、伊作小、漆小、荒川小、中名小ほか鹿屋市民歌や十島のうた等です。

さて歌詞について。まず歌詞が2番までなのは当校と福平中のみです。東桜島中の回で述べたように、歌詞に共通の特徴があります。それは桜島の語は使わずに、それを形容して表現する言葉があることです。

1番で、「明けゆく空に噴きあぐる」「若き命の火と燃ゆる」、2番の「夕べ静かに溶岩の」「つき立つ偉容仰ぐとき」等、間近に見る目線で桜島を表現しているところが素晴らしいと思います。2021年11月16日(火)

校歌の研究 その13 ~東桜島中学校

1.山にのぞめば山のこえ 海にのぞめば海のこえ 山と海とが呼び合う中に 友愛の花咲きかおる 我等の東桜島中学校 2.朝の光は歌を呼び 夕べの光はにじとなる 明るい窓よこの学び舎に 今日も希望の鐘がなる 我等の東桜島中学校 3.固い岩根にゆるぎない 心とからだ鍛うれば 空にそびゆるいらかの波は 高い理想の道しるべ 我等の東桜島中学校 東桜島中学校は、東桜島村立東桜島中学校として昭和22(1947)年創設され、同時に黒神分校も設置されました。25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となりました。校歌制定は未詳です。作詞は久保けんお、作曲は津曲とおるです。両氏については、それぞれ吉野中、天保山中の所で紹介しました。

さて歌詞について。桜島には当校と黒神中、桜島中の3中があります。いずれも作詞者は異なりますが、共通するのは桜島の語は使わずに、それを形容して表現していることです。桜島にある学校ならではです。

1番で、山(=桜島)と海(=錦江湾)とが呼び合うと表現し、2番では朝の光と夕べの光を対比させ、学び舎に希望の鐘がなると表現します。3番では全体で、桜島を表現し、「固い岩根=心と体を鍛える」、「いらかの波=高い理想の道しるべ」と桜島の存在そのものを前面に強調します。当校にとってシンボル的存在であることが分かります。ちなみにいらかの波とは、「文部省唱歌 鯉のぼり」(大正2年成立、「屋根より高く~」ではない方です)に出てきますが、文語的表現で、いらか=瓦が重なっている様子が、波のように見える比喩として使われます。ここでは「空にそびゆるいらかの波」と言っているので、やはり桜島のことを指しているのではと思います。2021年11月15日(月)

校歌の研究 その12 ~河頭中学校

1.花咲きにおう山峡に 緑の風は朝をよぶ 学びの窓に眉あげて 励まんわれら河頭中学校 2.流れも清き甲突の ほとりに生いし君とわれ 若き命はひと筋に 結ばんわれら河頭中学校 3.世紀の歩みほがらかに 正しく強く行くところ 高くもすむか自治の鐘 求めんわれら河頭中学校 河頭中学校は、伊敷村立河頭中学校として昭和22(1947)年創設され、現在の地に本部、犬迫小を第一教場、小山田小を第二教場、皆与志小を第三教場として開校しました。25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となりました。校歌制定は未詳です。作詞は高城渓水、作曲は林幸光です。両氏については、それぞれ長田中、鴨池中の所で紹介しました。高城氏は小山田町の出身なので、小山田小・河頭中は母校なのかもしれません。また雅号の渓水は甲突川に因むのではと思います。

さて歌詞について。まず1番の山峡です。これを読める人はなかなかいないと思います。これは熟字訓で漢字2文字で、「やまかい」と読むそうです。意味は山と山との間という意味です。これで一気に情景が浮かびますし、同時に雅趣あふれる歌詞となっています。ついで「甲突のほとりに生いし君とわれ」も素晴らしいです。下の地図で見る通り、3教場及び本部と甲突川は一体となっており、歌詞はよくその位置関係を示しています。3番では「世紀の歩み」「高くもすむか自治の鐘」(「澄むか」でしょうか)と理想に燃えた学校としての使命を表現したものとなっています。全体的に作詞者高城氏の詩情にあふれ、郷里に対する愛情のこもった歌詞で、素晴らしい校歌だと思います。

近隣の中学校と当校との位置関係や、本部・3教場(犬迫小、小山田小、皆与志小)及び甲突川の位置関係も示してみました。

2021年11月14日(日)

校歌の研究 その11 ~伊敷中学校

1.常磐の翠城山に 希望の旭おどる時 桜島峰のさん然と 清気新たな大理想 仰ぐこの幸この誇り ああ我が伊敷中学校 2.小野の群山玉里に 平和の入り日映ゆる時 師友の愛護麗しく 自由華さく学園を 結ぶこの自主この力 ああ我が伊敷中学校 3.流れゆたかな甲突きの 水上遠くたゆみなく 真理の泉汲まん時 みよ常若く健やかに 伸びるこの業この教え ああ我が伊敷中学校 4.今や民主の光得て 歴史新たな海中に 文化の祖国建てん時 見よ盛上る勤労に 振るうこの意気この創意 ああ我が伊敷中学校 伊敷中学校は、伊敷村立伊敷中学校として昭和22(1947)年創設され、25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となり、26年鹿大教育学部代用付属校となりました。校歌は23年に制定されました。作詞は池上喜一、作曲は田中義人です。作詞担当池上氏は当時の国語教員だったのか未詳ですが、郡山中、上甑中、大馬越小、紫尾小、柊野小等多数の校歌を手がけています。作曲担当の田中氏は県を代表する音楽家で、先に紹介した『武田恵喜秀の88年』によると、バイオリンが専門で、鹿児島第一師範学校教諭を勤めています。武田の先輩にあたり、いつも「兄貴」と尊敬していた間柄で、共に昭和8年に鹿児島室楽協会を作り、戦後いち早く武田が鹿児島の音楽のためにピアノリサイタルを開いた時は駆けつけ、28年に鹿児島管弦楽団の結成にも携わりました。県合唱連盟理事長や南日本音楽コンクール創設にも武田と共に主導しました。

さて歌詞について。多くの学校が歌詞3番までですが、市内40中のうち吉田北中と当校のみ歌詞が4番まであります。令和3年5月5日付南日本新聞の「校歌の風景」27「伊敷中学校」から、抜粋しながら引用します。

校歌は長いためか2番までしか歌われず、3・4番の存在すら知らない生徒もいるそうです。1番には新時代の幕開けを感じさせる希望、清気新な大理想、2番以降は自主、健やかになど主体的で健全な成長を願う言葉が出てきます。2番の師友の愛護は研究校として教師が自己研さんし、生徒とともに伸びようとする学校の姿勢と重なるということです。

校歌の構成から考えてみます。1番は希望の旭とあるので、東側を指し、城山や桜島を配置しています。2番は平和の入り日(伊敷の由来に関連しています。下記参照)とあり、西側を指し、小野の群山、玉里を配置しています。1・2番が山や平野であるのに対して、3番は甲突川、4番は海(錦江湾)で川や海を配置しています。1番の常磐の翠は常緑樹のことで、城山の木々を歌っています。先の記事では当校のスクールカラーになっているそうです。また当校の学校便りの名称としても使われており、常磐の翠がシンボルとなっています。そのためか校内はユーカリやクスノキなど80本の木々が植えられ、校舎は緑に囲まれています。1~3番が自然を主に歌うのに対して、4番は一転して、「民主の光、歴史新たな、文化の祖国建てん時、盛上る勤労」と、戦後日本の再スタートを高らかに歌い上げており素晴らしい校歌となっています。

伊敷の由来は「印色入日子命(いにしきいりひこのみこと)」を祀る伊邇色神社(いにしきじんじゃ)の伊邇色がなまり、「伊敷」という地名になったとされています。南北朝時代に上下に分かれ、上伊敷村が成立しました。江戸時代は鹿児島近在(鹿児島城下に近い村)の内「遠名」とされ、昭和25(1950)年に鹿児島市に編入され、同市伊敷町となりました。S43年鹿児島開発事業団により、伊敷団地建設が着工され、S52年完成(西伊敷1~7丁目新設)。S61年鹿児島市最後のマンモス団地として、伊敷ニュータウン建設が着工、H14(2002)年住居表示実施(伊敷台1~6丁目新設、H17年に7丁目新設)されました。団地造成により、中学校も新設されたようです(S49緑丘中,H4伊敷台中学校新設)。

2021年11月13日(土)

校歌の研究 その10 ~天保山中学校

1.明日(あす)の世界を日本(につぽん)を 担うは我ら若人(わこうど)よ つばさ養うこの三年(みとせ) 友と手をとり肩をくみ 松の翠(みどり)にかこまれて 共に学ばん我が母校 おお天保山中学校 2.紫紺(しこん)に映(は)ゆる桜島 紺碧(こんぺき)の海錦江湾 自然のたくみ極(きわめ)めたる ゆたけき恵み讃(たたえ)えつつ 朝(あした)に仰(あお)ぎ夕(ゆう)に伏し 共に励まん我が母校 おお天保山中学校 3.深き真理(まこと)は海のごと 高き理想(のぞみ)は山のごと 涯(はて)し究(きわ)めんわが友と 心朗(ほが)らに健(すこ)やかに 恩師のさとし身にしめて 共に進まん我が母校 おお天保山中学校 天保山中学校は、鹿児島市立第八中学校として昭和23年創設され、翌年現校名に改称されました。校歌は設立直後の2年後の25年に成立しました。作詞は北元友衛、作曲は津曲徹です。

令和2年9月16日付南日本新聞の「校歌の風景」24「天保山中学校」によると、作詞担当北元氏は国語が専門の2代目校長で、作曲担当の津曲氏は音楽教諭だったそうです。津曲氏は他に星峯中、東桜島中、清和小等の校歌を担当しています。当校は初め騎射場にあり、昭和24年に現在の場所に移転し、新校舎は松林を切り開いて建設されました。そのため学校周辺には松が茂り、すぐ近くに美しいなぎさが広がっており、1番に「松の翠にかこまれて」と、埋め立て前の与次郎ヶ浜の光景が歌われているそうです。北元氏は昭和4年に吉松尋常高等小学校(現吉松小の前身)元訓導の立場で、同校の校歌を作詞しているようです。そのテーマは先人の偉業を受け、高い理想に基づき未来を切り開くとの思いを込めています。当校の校歌と比較してみると、1番で「明日の世界と日本を担う」と、高い理想に燃える様子を高らかに歌い上げ、2番で桜島や錦江湾の自然の恵みを讃え、3番で真理、理想、友、恩師を歌い込み、理想を掲げ邁進する気宇壮大な校歌となっており、共通している部分があると思います。個人的には歌い出しの部分と、1・3番で友を歌い、1番の「つばさを養うこの三年(みとせ)友と手をとり肩をくみ」の部分がとても良いと思います。

島津家第28代当主斉彬公の陣屋跡です。当校の敷地内にあります。

この一帯は天保山調練場として洋式調練や砲術、騎兵、工兵などの訓練が行われたところで、斉彬は嘉永4(1851)年以来ここで将兵を閲兵したり、各種の訓練を見学したりして、将兵の士気を鼓舞し、その育成につとめました。

与次郎地区は、江戸後期の天保年間(1830-44)に,荒田村の百姓平田与次郎が荒田浜に塩田を拓き、一帯を与次郎ヶ浜と呼ぶようになったことが由来だそうです。戦後になって、昭和40年に鹿児島市・県・谷山市の合同出資で鹿児島開発事業団が設立され、一帯の埋め立て工事が開始され、昭和47年に竣工完成しました。その年鴨池運動公園が完成し、陸上競技場、県立鴨池野球場、テニスコートなどが設置され、第27回国民体育大会(太陽国体)が行われました。その後現在にいたるまで、サンロイヤルホテル、鴨池マリンパーク、海釣り公園、フレスポジャングルパーク(ジャングルパーク遊園地跡地)やテレビ局、新聞社、高層マンションなど各種観光・レクリエーション施設や商業施設などが建設されてきました。

埋め立てが行われる前は、陸地は鹿大水産学部あたりまでで、国道225号からすぐ近くに砂浜があり、松林がひろがっていました。二重構造の護岸も特徴的で、海沿いに長水路が1.6km近く伸びています。これは景観を重視し堤防の高さを抑えるための工夫だそうです。当校の校歌は、一帯の景観をよく伝えていると思います。

2021年11月11日(木)

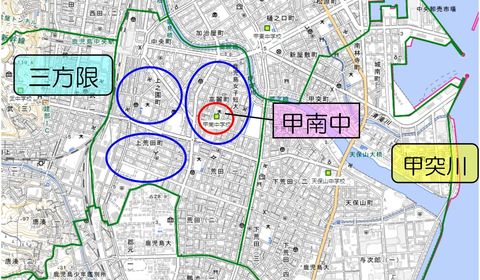

校歌の研究 その9 ~甲南中学校

1.甲突川の南の いらかも清き学び舎に 敬愛信をめざしつつ 向学自主の意気高し 中学甲南若人われら 2.英俊雲と生れつぎて 維新の業をなしとげし 三方限の名も永遠に 共同自治の風かおる 中学甲南若人われら 3.秀麗千古桜島 火をはく嶺にこだまして 明るく強くたくましく 燃ゆる命か明日をよぶ 中学甲南若人われら 甲南中学校は、鹿児島市立第七中学校として昭和23年創設され、翌年現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか7年後の30年に成立しました。作詞は蓑手重則、作曲は有馬大五郎です。

作詞担当の蓑手氏は城西中の回で紹介しました。市内最多の7中を作詞しています。 ←作曲担当の、有馬大五郎氏です。

←作曲担当の、有馬大五郎氏です。作曲担当の有馬氏は、岩城宏之『チンドン屋の大将になりたかった男~N響事務長 有馬大五郎』によると、日本を代表する音楽教育家、音楽学者、声楽家です。明治33(1900)年兵庫県神戸市生まれ、昭和55(1980)年80歳で死去。地元の小中学校を卒業後、1920年入学の北海道帝国大学予科中退後、慶應義塾大学文学部予科に転学。その後東京音楽学校を受験し失敗、1923年慶應義塾大学中退後、同年歩兵第39連隊に入隊、3ヶ月で除隊。1925年に歌手を目指して渡欧し、ウィーン国立音楽院で声楽を学びましたが肺結核で挫折し、作曲科に転じました。ウィーン時代の学友にカラヤン(世界的指揮者)がいます。ウィーン国立音楽院作曲課程修了後、ウィーン大学哲学部音楽科で博士号を取り1934年に日本へ帰国。結核による喉の損傷のため歌手の道を断念。1936年から東京高等音楽学院(現国立音楽大学)で教えています。1940年から新交響楽団(現NHK交響楽団)の運営に携わり、1942年から理事兼初代事務長。戦後1948年国立音楽学校(現国立音楽大学)理事長となり、のち国立音楽大学学長を歴任しました。妻は洋画家和田三造の娘です。

さて歌詞について。私立鹿児島育英館HP「きばっど育英館」に「甲南中での進路学習から」(H30.1.19)という記事を見つけました。次に抜粋しながら引用したいと思います。

鹿大の蓑手重則教授の作られた歌詞で、特徴的な文語表現を随所に用いて、格調を高めている。「甲突川の南」の歌い出しは「甲南」という学校名を想像できる。次に「敬愛信」であるが、西郷隆盛を思い出すと、「敬天愛人」であり、「信の人」である。「三方限」とは、地域の名称である。上之園、高麗、荒田の地域をまとめてこう呼んだ。甲南中の正門の横にこの碑がある。偉人が次々と誕生して明治維新で活躍した様子を「英俊雲と生まれつぎ」と「維新の業をなしとげし」と表現している。三番は自然と人間の対比であり、そのエネルギ-と対峙できる若者の可能性を取り上げている。「明るく強くたくましく」は桜島にも負けない若人の姿である。メンバ-の一人、長澤鼎は13歳でイギリスへ渡り、のちに、アメリカでブドウ王となる。彼の心の支えは郷中教育の教えであった。「名を今に残し人も人、心も心」と教える島津日新公いろは歌にあるように、「若人われら」には、「偉人にも若い時代はあった。悩んだり、苦しんだりと君たち同じで、変わらないよ。若さでがんばれ」と中学生への応援の気持ちがこめられている。

上は、三方限出身名士顕彰碑の写真です(当校の正門左手に建っているそうです。明治の思想家の徳富蘇峰が碑文を書いています)。

以上、全般的に一語一語読み解いています。付け加えるならば、蓑手氏作詞に共通する「鐘、友愛、希望、はばたく」が抑えられ、「自主の意気、自治の風」と少し変わった表現となっています。

2021年11月09日(火)

校歌の研究 その8 ~鴨池中学校

1.紫におう朝空に 仰ぐ豊かな桜島 輝くひとみはればれと 真理のとびら開きゆく 鴨池中学ああわれら 2.緑の松の影清く 映えて明るい錦江湾 心をみがき身を鍛え 友愛花と咲きかおる 鴨池中学ああわれら 3.大空広く海広く 若き夢呼ぶ鶴ヶ崎 希望の翼はばたいて 祖国の明日を担いたつ 鴨池中学ああわれら 鴨池中学校は、鹿児島市立第九中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は36年に成立しました。作詞は石井三千男、作曲は林幸光です。Wikipediaの当校の項目によると、旧校歌は校名変更時に制定されたが、南中の分離の際に、歌詞中の「一千有余」という生徒数(分離後の鴨池中の生徒数は約600人)がそぐわないことから新校歌が制定されたそうです。なお、旧校歌は現在鴨池中の生徒会歌となっているとのことです。

作曲担当の林幸光氏

作詞担当の石井氏は未詳です。公募だったのか(石井三千男作詞の「美濃加茂市の歌」S38制定があるが同一人物か不明)、当時の国語教員だったのか分かりません。作曲担当の林氏は県を代表する音楽家です。『林幸光先生自叙伝』によれば、氏は明治32(1899)年福岡県久留米市生まれ。地元の小学校を出て、種子島の西之表市榕城小学校高等科に転校し、鹿児島師範学校入学。卒業後日置尋常高等小学校、田布施尋常高等小学校に勤務し、大正11(1922)年東京音楽学校に入学。卒業後群馬県師範学校、大阪天王寺師範学校に勤め、文部省の嘱託で欧米音楽教育を視察し、満州国政府民生部編審官となり、戦後昭和22(1947)年相愛女子専門学校教授、東京高等学校講師を経て、24年鹿児島大学教育学部教授、同大附属中学校長、40年退官、鹿児島短大教授音楽科長を勤め、48年には勳三等瑞宝章授与、昭和57(1982)年大分市で死去。氏は県の音楽教育の向上発展のために尽力し、著作出版をはじめ、学会、音楽諸団体の指導育成等、学校教育、社会教育の多岐にわたる献身的な活動を行い、全国的にも高い評価を受けているとのことです。『標準女子音楽教科書』編集、明治以来歌唱中心だった音楽教育を、鑑賞、作曲に広げ、戦後の音楽教育興盛の基礎を築き、その他全九州大学音楽会設立、鹿児島県音楽教育連盟会長、南日本音楽コンクール審査委員長等歴任し、音楽文化向上に寄与したとされ、南日本文化賞を授与されました。

鹿大教育学部音楽科で、氏の音楽学習実践として、「校歌めぐり」というものがあったそうです。これは昭和28年から県内小中高の校歌を実際弾き、歌うもので、ラジオで毎回放送され、学生が卒業して新任地に赴任したら、教師自らが校歌をよく理解し、歌い込むことが最も重要なことであるとの実践教育だったとのことです。このことから氏は校歌に対して特別な思い入れがあったのだと思います。

さて歌詞について。1番で仰ぐ豊かな桜島、2番で映えて明るい錦江湾と歌い、3番では若き夢呼ぶ鶴ヶ崎と歌います。鶴ヶ崎という当校所在地のローカルな地名を持ってくるところが珍しいです。ここは新川の河口にあたり、明治期の地誌『鹿児島県地誌』には郡元村の項に「出崎 鶴ヶ崎 長沙村ノ東ニアリ、海中ニ出ルコト凡ソ二丁。田上川(新川)海ニ注ク所ナリ、其ノ地形円ナリ」とあります。鶴が羽を丸く広げた様子が由来でしょうか。ちなみに鴨池は本来中村(鹿児島と谷山の中間に位置するため)と呼ばれており、明治になって島津忠義が池を拡張し禁猟区としたため鴨が増えたことに由来するといいます。ともあれ当校に縁のある鴨と鶴から、「希望の翼はばたいて、祖国(郷土ではなく国レベル!)の明日を担いたつ」と歌い上げる校歌はとても壮大なイメージです。

2021年11月07日(日)

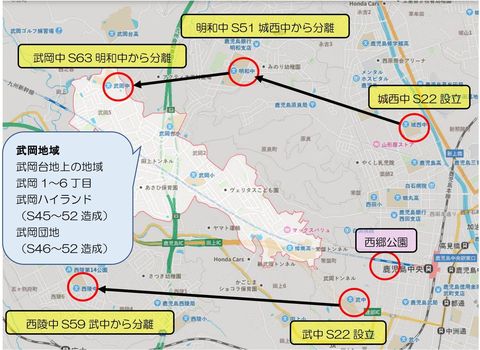

校歌の研究 その7 ~武中学校

1.むらさき匂う朝雲に 平和の光照り映えて 明くる武岡この庭に 希望の花は咲きほこる 武中学に決意あり 2.南の風もさわやかに 輝く伝統意気もえて 学ぶ若人この窓に 自立の誓ひかためゆく 武中学に力あり 3.錦江湾の波を呼ぶ あかるき瞳夢多く 理想羽ばたくこの空に 正しく強く伸びてゆく 武中学に誇りあり 武中学校は、鹿児島市立第六中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は45年に成立しました(『武田恵喜秀の88年』による)。設立から校歌制定まで23年経過しており、その間校歌が無かったのか、あるいは旧校歌が存在したのではないかと思われます。45年に制定した事情は詳しくわかりません。作詞は河西新太郎、作曲は武田恵喜秀です。

作詞担当の河西新太郎氏は、当校HPでは川西とありますが、正しくは河西です。氏は明治45(1912)年香川県高松市の生まれ。昭和期の詩人、作詞家です。旧制高松中を出て、東洋大学卒業後、S12(1937)年の亜欧連絡記録大飛行応援歌に応募し採用されました。その後大阪朝日新聞社に入社、S20年退社して帰郷し、以降高松で詩人・作詞家として過ごしたそうです。戦後は詩誌『日本詩人』を主宰し、西沢爽プロ専属作詞家として、依頼や公募で、400 曲余りの校歌や市町村歌、CMソングの作詞を行ったとのことです。代表作「オリーブの歌」。H2(1990)年死去。享年79歳でした。以上のことから、歌詞を公募し、河西氏が応募、作詞され、武田氏が作曲されたのだろうと思います。

さて歌詞について。河西氏の他校の例を合わせて見ると、特徴として東雲・青雲・朝雲など雲が好きなようです。他に希望、理想、若人、はばたく等です。そのため明け方の理想に燃えた草創期の気風が感じられ、前向きの明るい校歌だと思われます。1番に武岡とあり、校歌制定時に武岡ハイランドや武岡団地の造成が始まっていますが、そのことと関係があるでしょうか。下の図のように、武岡開発の結果、急増した生徒の受け皿として、城西中から明和中がS51分離し、さらに明和中から武岡中がS63分離され、武中から西陵中がS59分離しました。

ところで当校の近くに、明治6年に征韓論争で敗れた西郷隆盛が移り住んだ西郷武屋敷跡があり、現在西郷公園となっています。庄内藩家老菅実秀が訪れた際の様子を表した「徳の交わり」の銅像もあります。また当校はその縁でS50年山形県鶴岡市立鶴岡第二中学校と兄弟校盟約を結んでいます。このような西郷関連の史跡が近くにあるにも関わらず、校歌に歌われないのは、吉野中や長田中のように戦後段階ではなく、それから20年以上経過して歴史上の人物を読み込まなくなった風潮のためでしょうか。

2021年11月07日(日)

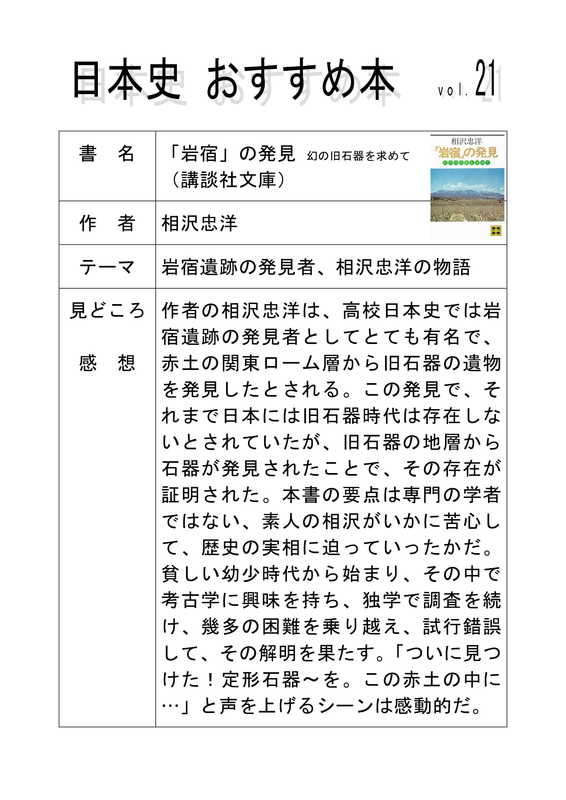

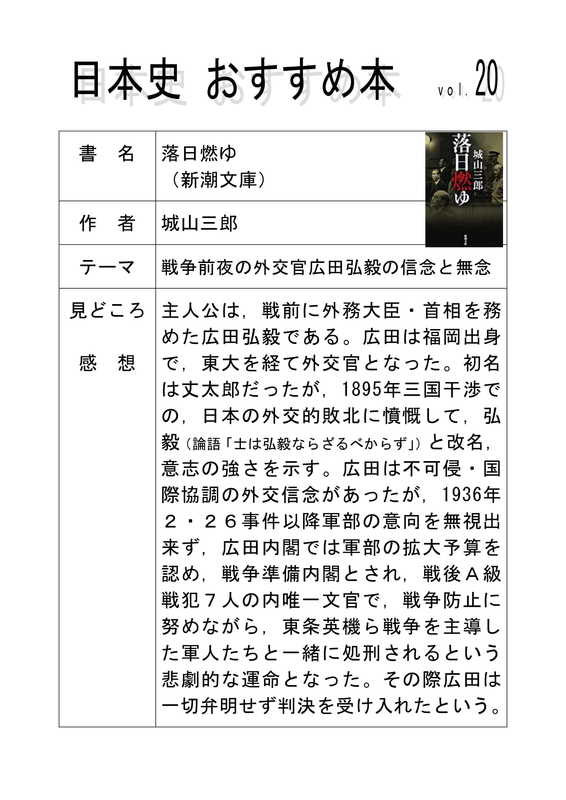

日本史おすすめ本 その21

これから週末に,日本史にまつわる本を紹介していきたいと思います。

2021年11月03日(水)

校歌の研究 その6 ~城西中学校

1.ゆかりも深き城山の あしたの光はつらつと 学びの窓にさすところ 明るき自治の鐘は鳴る ああわれら城西中学 2.歴史はゆかし甲突の 流れの岸に手をとりて 正しく強くゆくところ 友愛花と咲きかおる ああわれら城西中学 3.柏のみどり若人の 誇りを永遠にうけつぎて はるかに仰ぐ桜島 理想は高く火と燃ゆる ああわれら城西中学 城西中学校は、鹿児島市立第五中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか7年後の29年に成立しました。作詞は蓑手素秋、作曲は西勇恕です。

右側が、作詞担当の蓑手重則(素秋)氏(『我が人生に悔いはなかりき』より)

作詞担当は本名蓑手重則といい、素秋はその雅号と思われます。蓑手氏は市内40中の内最多の7中の作詞を担当しており、『我が人生に悔いはなかりき~蓑手重則・瑛子追悼文集~』によれば、県内100 校程の校歌を担当したそうです。氏は明治44(1911)年串木野村荒川の農家の長男として生まれました。その後大正15年鹿児島県第二師範学校(現市来農芸高校の辺り)に進学し、S6年東京高等師範学校を受験するも失敗。鹿児島歩兵第45連隊入隊、東市来村湯田小学校訓導を経て、S7年再度東高師に挑戦、無事合格しました。S15年東京文理科大国語国文学卒業後、岐阜県立女子師範学校、埼玉県師範学校教諭となり、戦後S22年に郷里鹿児島師範学校に転出しました。戦後いち早く鹿児島県国語教育研究会を立ち上げ、以後県の国語教育を主導する立場となりました。また鹿児島大学教育学部、伊敷代用付属中学校主事、附属小学校長等を歴任しました。鹿大退官後は鹿児島女子大を最後に、鎌倉に移住し、1992年死去されました。西勇恕氏は県音楽界を代表する人物で、蓑手氏とともに多くの校歌作成に携わっています。

さて蓑手氏は市内40中の内、当校・松元中・甲南中・錫山小中・明和中・坂元中・東谷山中・桜丘中の計8中の校歌を作成しています。その7中の校歌を比較してみると、とてもよく似ていることが分かります。1番「自主、自治、鐘は鳴る」、2番「友愛、花、咲き薫る」、3番「希望の翼はばたいて」など共通のワードがあります。それぞれに込められた信念や思いについては、別途明和中の所で考えたいと思います。氏は前回触れた通り、校歌依頼を受けた後、対象校に出向き、地理的条件・地域感情・本校教育の理想を調査した上で、自身の教育理念を加味して、作詞したようです。当校は甲東中同様、1番で「ゆかりも深き城山」と歌い、2番で甲突川、3番で桜島を歌っています。校名通り、鶴丸城の西側に位置しています。

2021年11月03日(水)

南日本新聞若い目に載っていました!!

11月2日付南日本新聞の「若い目」に3年生向井千恵さんの投稿が掲載されていましたので、紹介します。

2021年10月31日(日)

校歌の研究 その5 ~甲東中学校

1.朝日たださす桜島 噴き立つ煙わが意気と 輝く若さ盛り上げて 白亜の校舎希望あり 我ら甲東中学校 2.緑したたる城山の 歴史をしのぶ窓のへに むつみの友ら相よりて 知徳をみがき 体をねる 我ら甲東中学校 3.平和ささやく甲突の 真理の流れ水かれず 朝な夕なに汲めとこそ さとしを胸にはげみ行く 我ら甲東中学校 甲東中学校は、鹿児島市立第四中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか8年後の30年に成立しました。作詞は鈴木義夫、作曲は清水吾郎です。作詞・作曲担当者いずれも未詳です。一般公募だったか、当時の国語・音楽教員だったのかよく分かりません。

おおよそ校歌を公募する場合、1.歌詞公募、2.キーワード公募、3.個人又は業者に依頼、があります。公募する場合、歌詞のみ先に決定し、作曲は専門家等へ依頼する方法が望ましいとされるようです。また西出水小の場合、依頼から制定までの経緯が分かります。当時の学校長と教育長が、鹿児島大学教育学部長有馬純次氏に依頼し、蓑手重則・武田恵喜秀氏に作詞・作曲の承諾。昭和31年4月26日蓑手氏来校、地理的条件・地域感情・本校教育の理想を調査、5月18日作詞・作曲を完成、22日武田氏の歌詞指導を受ける。28日に校歌発表会という流れです。依頼から完成まで、約1ヶ月程度かかるようです。

さて歌詞について、当校HPには全国モデルスクールとして県下で初めて鉄筋校舎が建てられ、1番に「白亜の校舎」と歌われたとあります。歌詞は、他校に比して、全体的にとても詩的イメージが濃厚です。「朝日たださす桜島」「緑したたる城山の」「平和ささやく甲突の」と、各歌い出しは、市内中学校によく出てくる桜島・城山・甲突のキーワードを格調高く歌い上げており、とても素晴らしい校歌だと思います。当校は、すぐそばを甲突川が流れ、校名の通り、その東岸に位置し、真東に桜島があって、歌詞通り「朝日たださす」なのだと思います。

2021年10月31日(日)

日本史おすすめ本 その20

これから週末に,日本史にまつわる本を紹介していきたいと思います。

2021年10月27日(水)

校歌の研究 その4 ~長田中学校

長田中校歌 1.光呼ぶ雲もえて 世紀いま明けゆくところ 希望わく学びの窓に 桜島晴れてさやけし いざ仰げ長田中学 2.花ひらく学びの園に はるかなる真理たずねて 睦みあう若き瞳よ 錦江の潮としぶきて いざ勢え長田中学 3.敬天のまこと交わして 愛人のすがしき心 培える高き理想よ 城山の楠の香永久に いざ興せ長田中学 長田中学校は、鹿児島市立第三中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか6年後の28年に成立しました。作詞は高城(たかじょう)俊男、作曲は佐野俊雄です。

高城氏は『伊敷検定ガイドブック』「隠れた名作詞家高城俊男(渓水)」によれば、雅号を渓水といい,小山田町出身。はじめ漫画家を目指し上京,田河水泡(のらくろの作者)の弟子となるが,呼び戻され私学の教師となったといいます。詩人・歌人・俳人で,特に作詞家として,当校はじめ県内公立中学16校の校歌作詞に関わっています。特筆すべきは太陽国体記念で鹿児島市民歌が公募された時、氏の作品が採用されS47年に制定されました。ほか西郷音頭・出水音頭・小山田音頭等の民謡も手がけたといいます。平成9年死去。

市民歌の歌詞を見ると、当校の校歌とその構成(一番で桜島、二番で錦江湾、三番で城山)が似ています。また氏は市内40中の内、当校・河頭・桜島・和田・緑丘中の計5中の作詞をされています。一番に桜島、二番に錦江湾を歌うのは共通しています。

作曲担当の佐野氏については未詳ですが、加治木工業の旧校歌、枕崎の立神小校歌等作成されています。

さて歌詞について、三番の敬天~、愛人~の部分は、もちろん西郷隆盛の敬天愛人に由来しています。市内40中の内城山を歌うのは当校・甲東中・城西中・伊敷中の4校です。また西郷さんゆかりの歌詞は、吉田南中の「敬天愛人」、吉野中の「寺山に偉人の跡」、甲南中の「英俊~維新の業をなしとげし三方限の名」です。その中でも当校は西郷さん終焉の地、城山に最も近い中学校として、校歌中に読み込み、西郷さんを深く敬慕していることがよく分かります。

城山と周辺の4中学校との位置関係

2021年10月23日(土)

校歌の研究 その3 ~清水中学校

清水中校歌 1.葛の森の深緑稲荷の川に影さして さやけく永遠にすむところ 希望の朝のせせらぎを聞きつつ今日も励まばや 2.豊かに映ゆる桜島 多賀の岩根に日はおどり 若き血潮の磯に寄す 南の熱き真心を 求めて我等進まばや 3.学びの鐘も高らかに 常安峰にこだまして 明け行く国の空青し 徽章は鶴とはばたきて 輝く明日を築かばや  ←武田恵喜秀氏

←武田恵喜秀氏清水中学校は、鹿児島市立第二中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌作成年は未詳ですが、他校の例から設立6~8年後ではないでしょうか。作詞は大園源哉、作曲は武田恵喜秀です。

作曲担当の武田氏は本校校歌も担当されています。前橋松造編『武田恵喜秀の88年 ピアノを愛して』によれば、明治40(1907)年沖永良部和泊町生まれ。鹿大教育学部教授、本県の交響楽団やオペラ協会、混声合唱団、南日本音楽コンクールを創設し、県内諸学校191 曲もの校歌を作曲しておられ、本県音楽界のパイオニアとして県の音楽界を牽引してこられました。92歳で死去。大園氏については未詳ですが、S43年福平中の校長をされているので、当時の国語教員で、作詞を担当されたのでしょうか。そのためか学校に身近な自然を盛り込んでいます。

さて歌詞を見ると、周辺の自然として、北側の葛の森(葛山)、南側・東側の稲荷の川、南側の多賀の岩根、桜島,東側の磯、西側の常安峰(玉龍山)など目配りよく読み込んでいます。3番の鐘は校歌によく出てくるワードで、市内40中のうち15中で39%です。自治(自主)の鐘は鳴る等と歌われ、四方八方,未来永遠に鳴り響く、希望や夢・理想、建学の精神のシンボルです。