記事

2021年11月19日

2021年11月19日(金)

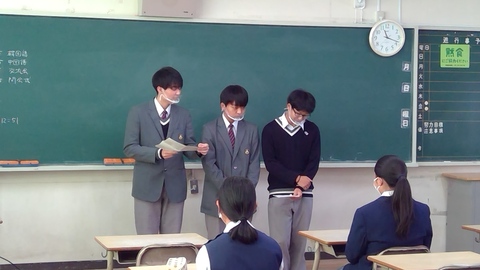

フレッシュ研修の他校種研修です!!

今回は,鹿児島養護学校から4人の先生方が,フレッシュ研修(初任者研修)の他校種参観ということで,本校にいらっしゃいました。

これは,3年生の韓国語会話の授業です。

机間巡視をされて,授業の様子を参観されていました。

2021年11月18日

2021年11月18日(木)

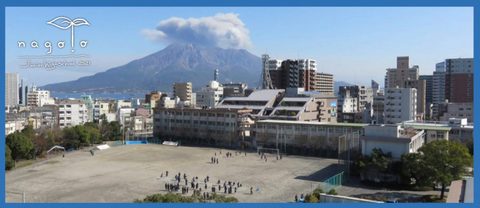

校歌の研究 その14 ~黒神中学校

1.明けゆく空に噴きあぐる 神秘の力思う時 若き生命の火と燃ゆる 希望ははるか人の世の 真理求めて学びつつ ともに励まん黒神の 若人集う中学校 2.ゆうべ静かに溶岩の つき立つ偉容仰ぐとき 若き生命のみなぎれる 理想は高しとこしえの 平和求めてむつびつつ ともに励まん黒神の 若人集う中学校 黒神中学校は、東桜島村立東桜島中学校の黒神分校として昭和22(1947)年に開校しました。25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となり、29年東桜島中から独立しました。校歌制定は未詳です。作詞は田中静哉、作曲は迫田武資です。田中氏については未詳ですが、迫田氏は県内の多数の校歌を作曲されています。旧喜入中、根占中、宮小、伊敷小、徳光小、住吉小、三島小、羽月小、南永小、伊作小、漆小、荒川小、中名小ほか鹿屋市民歌や十島のうた等です。

さて歌詞について。まず歌詞が2番までなのは当校と福平中のみです。東桜島中の回で述べたように、歌詞に共通の特徴があります。それは桜島の語は使わずに、それを形容して表現する言葉があることです。

1番で、「明けゆく空に噴きあぐる」「若き命の火と燃ゆる」、2番の「夕べ静かに溶岩の」「つき立つ偉容仰ぐとき」等、間近に見る目線で桜島を表現しているところが素晴らしいと思います。

2021年11月16日

2021年11月16日(火)

校歌の研究 その13 ~東桜島中学校

1.山にのぞめば山のこえ 海にのぞめば海のこえ 山と海とが呼び合う中に 友愛の花咲きかおる 我等の東桜島中学校 2.朝の光は歌を呼び 夕べの光はにじとなる 明るい窓よこの学び舎に 今日も希望の鐘がなる 我等の東桜島中学校 3.固い岩根にゆるぎない 心とからだ鍛うれば 空にそびゆるいらかの波は 高い理想の道しるべ 我等の東桜島中学校 東桜島中学校は、東桜島村立東桜島中学校として昭和22(1947)年創設され、同時に黒神分校も設置されました。25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となりました。校歌制定は未詳です。作詞は久保けんお、作曲は津曲とおるです。両氏については、それぞれ吉野中、天保山中の所で紹介しました。

さて歌詞について。桜島には当校と黒神中、桜島中の3中があります。いずれも作詞者は異なりますが、共通するのは桜島の語は使わずに、それを形容して表現していることです。桜島にある学校ならではです。

1番で、山(=桜島)と海(=錦江湾)とが呼び合うと表現し、2番では朝の光と夕べの光を対比させ、学び舎に希望の鐘がなると表現します。3番では全体で、桜島を表現し、「固い岩根=心と体を鍛える」、「いらかの波=高い理想の道しるべ」と桜島の存在そのものを前面に強調します。当校にとってシンボル的存在であることが分かります。ちなみにいらかの波とは、「文部省唱歌 鯉のぼり」(大正2年成立、「屋根より高く~」ではない方です)に出てきますが、文語的表現で、いらか=瓦が重なっている様子が、波のように見える比喩として使われます。ここでは「空にそびゆるいらかの波」と言っているので、やはり桜島のことを指しているのではと思います。

2021年11月15日

2021年11月15日(月)

校歌の研究 その12 ~河頭中学校

1.花咲きにおう山峡に 緑の風は朝をよぶ 学びの窓に眉あげて 励まんわれら河頭中学校 2.流れも清き甲突の ほとりに生いし君とわれ 若き命はひと筋に 結ばんわれら河頭中学校 3.世紀の歩みほがらかに 正しく強く行くところ 高くもすむか自治の鐘 求めんわれら河頭中学校 河頭中学校は、伊敷村立河頭中学校として昭和22(1947)年創設され、現在の地に本部、犬迫小を第一教場、小山田小を第二教場、皆与志小を第三教場として開校しました。25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となりました。校歌制定は未詳です。作詞は高城渓水、作曲は林幸光です。両氏については、それぞれ長田中、鴨池中の所で紹介しました。高城氏は小山田町の出身なので、小山田小・河頭中は母校なのかもしれません。また雅号の渓水は甲突川に因むのではと思います。

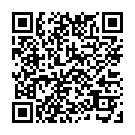

さて歌詞について。まず1番の山峡です。これを読める人はなかなかいないと思います。これは熟字訓で漢字2文字で、「やまかい」と読むそうです。意味は山と山との間という意味です。これで一気に情景が浮かびますし、同時に雅趣あふれる歌詞となっています。ついで「甲突のほとりに生いし君とわれ」も素晴らしいです。下の地図で見る通り、3教場及び本部と甲突川は一体となっており、歌詞はよくその位置関係を示しています。3番では「世紀の歩み」「高くもすむか自治の鐘」(「澄むか」でしょうか)と理想に燃えた学校としての使命を表現したものとなっています。全体的に作詞者高城氏の詩情にあふれ、郷里に対する愛情のこもった歌詞で、素晴らしい校歌だと思います。

近隣の中学校と当校との位置関係や、本部・3教場(犬迫小、小山田小、皆与志小)及び甲突川の位置関係も示してみました。

2021年11月14日

2021年11月14日(日)

校歌の研究 その11 ~伊敷中学校

1.常磐の翠城山に 希望の旭おどる時 桜島峰のさん然と 清気新たな大理想 仰ぐこの幸この誇り ああ我が伊敷中学校 2.小野の群山玉里に 平和の入り日映ゆる時 師友の愛護麗しく 自由華さく学園を 結ぶこの自主この力 ああ我が伊敷中学校 3.流れゆたかな甲突きの 水上遠くたゆみなく 真理の泉汲まん時 みよ常若く健やかに 伸びるこの業この教え ああ我が伊敷中学校 4.今や民主の光得て 歴史新たな海中に 文化の祖国建てん時 見よ盛上る勤労に 振るうこの意気この創意 ああ我が伊敷中学校 伊敷中学校は、伊敷村立伊敷中学校として昭和22(1947)年創設され、25年鹿児島市編入に伴い、鹿児島市立となり、26年鹿大教育学部代用付属校となりました。校歌は23年に制定されました。作詞は池上喜一、作曲は田中義人です。作詞担当池上氏は当時の国語教員だったのか未詳ですが、郡山中、上甑中、大馬越小、紫尾小、柊野小等多数の校歌を手がけています。作曲担当の田中氏は県を代表する音楽家で、先に紹介した『武田恵喜秀の88年』によると、バイオリンが専門で、鹿児島第一師範学校教諭を勤めています。武田の先輩にあたり、いつも「兄貴」と尊敬していた間柄で、共に昭和8年に鹿児島室楽協会を作り、戦後いち早く武田が鹿児島の音楽のためにピアノリサイタルを開いた時は駆けつけ、28年に鹿児島管弦楽団の結成にも携わりました。県合唱連盟理事長や南日本音楽コンクール創設にも武田と共に主導しました。

さて歌詞について。多くの学校が歌詞3番までですが、市内40中のうち吉田北中と当校のみ歌詞が4番まであります。令和3年5月5日付南日本新聞の「校歌の風景」27「伊敷中学校」から、抜粋しながら引用します。

校歌は長いためか2番までしか歌われず、3・4番の存在すら知らない生徒もいるそうです。1番には新時代の幕開けを感じさせる希望、清気新な大理想、2番以降は自主、健やかになど主体的で健全な成長を願う言葉が出てきます。2番の師友の愛護は研究校として教師が自己研さんし、生徒とともに伸びようとする学校の姿勢と重なるということです。

校歌の構成から考えてみます。1番は希望の旭とあるので、東側を指し、城山や桜島を配置しています。2番は平和の入り日(伊敷の由来に関連しています。下記参照)とあり、西側を指し、小野の群山、玉里を配置しています。1・2番が山や平野であるのに対して、3番は甲突川、4番は海(錦江湾)で川や海を配置しています。1番の常磐の翠は常緑樹のことで、城山の木々を歌っています。先の記事では当校のスクールカラーになっているそうです。また当校の学校便りの名称としても使われており、常磐の翠がシンボルとなっています。そのためか校内はユーカリやクスノキなど80本の木々が植えられ、校舎は緑に囲まれています。1~3番が自然を主に歌うのに対して、4番は一転して、「民主の光、歴史新たな、文化の祖国建てん時、盛上る勤労」と、戦後日本の再スタートを高らかに歌い上げており素晴らしい校歌となっています。

伊敷の由来は「印色入日子命(いにしきいりひこのみこと)」を祀る伊邇色神社(いにしきじんじゃ)の伊邇色がなまり、「伊敷」という地名になったとされています。南北朝時代に上下に分かれ、上伊敷村が成立しました。江戸時代は鹿児島近在(鹿児島城下に近い村)の内「遠名」とされ、昭和25(1950)年に鹿児島市に編入され、同市伊敷町となりました。S43年鹿児島開発事業団により、伊敷団地建設が着工され、S52年完成(西伊敷1~7丁目新設)。S61年鹿児島市最後のマンモス団地として、伊敷ニュータウン建設が着工、H14(2002)年住居表示実施(伊敷台1~6丁目新設、H17年に7丁目新設)されました。団地造成により、中学校も新設されたようです(S49緑丘中,H4伊敷台中学校新設)。

2021年11月13日

2021年11月13日(土)

校歌の研究 その10 ~天保山中学校

1.明日(あす)の世界を日本(につぽん)を 担うは我ら若人(わこうど)よ つばさ養うこの三年(みとせ) 友と手をとり肩をくみ 松の翠(みどり)にかこまれて 共に学ばん我が母校 おお天保山中学校 2.紫紺(しこん)に映(は)ゆる桜島 紺碧(こんぺき)の海錦江湾 自然のたくみ極(きわめ)めたる ゆたけき恵み讃(たたえ)えつつ 朝(あした)に仰(あお)ぎ夕(ゆう)に伏し 共に励まん我が母校 おお天保山中学校 3.深き真理(まこと)は海のごと 高き理想(のぞみ)は山のごと 涯(はて)し究(きわ)めんわが友と 心朗(ほが)らに健(すこ)やかに 恩師のさとし身にしめて 共に進まん我が母校 おお天保山中学校 天保山中学校は、鹿児島市立第八中学校として昭和23年創設され、翌年現校名に改称されました。校歌は設立直後の2年後の25年に成立しました。作詞は北元友衛、作曲は津曲徹です。

令和2年9月16日付南日本新聞の「校歌の風景」24「天保山中学校」によると、作詞担当北元氏は国語が専門の2代目校長で、作曲担当の津曲氏は音楽教諭だったそうです。津曲氏は他に星峯中、東桜島中、清和小等の校歌を担当しています。当校は初め騎射場にあり、昭和24年に現在の場所に移転し、新校舎は松林を切り開いて建設されました。そのため学校周辺には松が茂り、すぐ近くに美しいなぎさが広がっており、1番に「松の翠にかこまれて」と、埋め立て前の与次郎ヶ浜の光景が歌われているそうです。北元氏は昭和4年に吉松尋常高等小学校(現吉松小の前身)元訓導の立場で、同校の校歌を作詞しているようです。そのテーマは先人の偉業を受け、高い理想に基づき未来を切り開くとの思いを込めています。当校の校歌と比較してみると、1番で「明日の世界と日本を担う」と、高い理想に燃える様子を高らかに歌い上げ、2番で桜島や錦江湾の自然の恵みを讃え、3番で真理、理想、友、恩師を歌い込み、理想を掲げ邁進する気宇壮大な校歌となっており、共通している部分があると思います。個人的には歌い出しの部分と、1・3番で友を歌い、1番の「つばさを養うこの三年(みとせ)友と手をとり肩をくみ」の部分がとても良いと思います。

島津家第28代当主斉彬公の陣屋跡です。当校の敷地内にあります。

この一帯は天保山調練場として洋式調練や砲術、騎兵、工兵などの訓練が行われたところで、斉彬は嘉永4(1851)年以来ここで将兵を閲兵したり、各種の訓練を見学したりして、将兵の士気を鼓舞し、その育成につとめました。

与次郎地区は、江戸後期の天保年間(1830-44)に,荒田村の百姓平田与次郎が荒田浜に塩田を拓き、一帯を与次郎ヶ浜と呼ぶようになったことが由来だそうです。戦後になって、昭和40年に鹿児島市・県・谷山市の合同出資で鹿児島開発事業団が設立され、一帯の埋め立て工事が開始され、昭和47年に竣工完成しました。その年鴨池運動公園が完成し、陸上競技場、県立鴨池野球場、テニスコートなどが設置され、第27回国民体育大会(太陽国体)が行われました。その後現在にいたるまで、サンロイヤルホテル、鴨池マリンパーク、海釣り公園、フレスポジャングルパーク(ジャングルパーク遊園地跡地)やテレビ局、新聞社、高層マンションなど各種観光・レクリエーション施設や商業施設などが建設されてきました。

埋め立てが行われる前は、陸地は鹿大水産学部あたりまでで、国道225号からすぐ近くに砂浜があり、松林がひろがっていました。二重構造の護岸も特徴的で、海沿いに長水路が1.6km近く伸びています。これは景観を重視し堤防の高さを抑えるための工夫だそうです。当校の校歌は、一帯の景観をよく伝えていると思います。

2021年11月11日

2021年11月11日(木)

2学期PTAの様子です。

1学年PTAは,修学旅行の話と学年からの話です。全学年の中で出席率はとても高いでした。

2学年PTAは,旅行業者の方に来ていただいて、11月下旬に控えた修学旅行の話でした。感染対策や,旅行日程,返金についての案内でした。学年からは,2学年もあと5ヶ月となり,進路について具体的に動き出さないといけませんとの話をしました。

3学年は自動車学校の説明会でした。今年は谷山中央自動車学校の方から説明がありました。

生徒も一緒に自動車学校の入校説明について聞きます。

進路指導部から今年の進路状況について。学年主任から学年の状況について説明がありました。

保護者の皆様,本日は足下のお悪い中,お越しいただきまして,本当にありがとうございました。

2021年11月11日(木)

校歌の研究 その9 ~甲南中学校

1.甲突川の南の いらかも清き学び舎に 敬愛信をめざしつつ 向学自主の意気高し 中学甲南若人われら 2.英俊雲と生れつぎて 維新の業をなしとげし 三方限の名も永遠に 共同自治の風かおる 中学甲南若人われら 3.秀麗千古桜島 火をはく嶺にこだまして 明るく強くたくましく 燃ゆる命か明日をよぶ 中学甲南若人われら 甲南中学校は、鹿児島市立第七中学校として昭和23年創設され、翌年現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか7年後の30年に成立しました。作詞は蓑手重則、作曲は有馬大五郎です。

作詞担当の蓑手氏は城西中の回で紹介しました。市内最多の7中を作詞しています。 ←作曲担当の、有馬大五郎氏です。

←作曲担当の、有馬大五郎氏です。作曲担当の有馬氏は、岩城宏之『チンドン屋の大将になりたかった男~N響事務長 有馬大五郎』によると、日本を代表する音楽教育家、音楽学者、声楽家です。明治33(1900)年兵庫県神戸市生まれ、昭和55(1980)年80歳で死去。地元の小中学校を卒業後、1920年入学の北海道帝国大学予科中退後、慶應義塾大学文学部予科に転学。その後東京音楽学校を受験し失敗、1923年慶應義塾大学中退後、同年歩兵第39連隊に入隊、3ヶ月で除隊。1925年に歌手を目指して渡欧し、ウィーン国立音楽院で声楽を学びましたが肺結核で挫折し、作曲科に転じました。ウィーン時代の学友にカラヤン(世界的指揮者)がいます。ウィーン国立音楽院作曲課程修了後、ウィーン大学哲学部音楽科で博士号を取り1934年に日本へ帰国。結核による喉の損傷のため歌手の道を断念。1936年から東京高等音楽学院(現国立音楽大学)で教えています。1940年から新交響楽団(現NHK交響楽団)の運営に携わり、1942年から理事兼初代事務長。戦後1948年国立音楽学校(現国立音楽大学)理事長となり、のち国立音楽大学学長を歴任しました。妻は洋画家和田三造の娘です。

さて歌詞について。私立鹿児島育英館HP「きばっど育英館」に「甲南中での進路学習から」(H30.1.19)という記事を見つけました。次に抜粋しながら引用したいと思います。

鹿大の蓑手重則教授の作られた歌詞で、特徴的な文語表現を随所に用いて、格調を高めている。「甲突川の南」の歌い出しは「甲南」という学校名を想像できる。次に「敬愛信」であるが、西郷隆盛を思い出すと、「敬天愛人」であり、「信の人」である。「三方限」とは、地域の名称である。上之園、高麗、荒田の地域をまとめてこう呼んだ。甲南中の正門の横にこの碑がある。偉人が次々と誕生して明治維新で活躍した様子を「英俊雲と生まれつぎ」と「維新の業をなしとげし」と表現している。三番は自然と人間の対比であり、そのエネルギ-と対峙できる若者の可能性を取り上げている。「明るく強くたくましく」は桜島にも負けない若人の姿である。メンバ-の一人、長澤鼎は13歳でイギリスへ渡り、のちに、アメリカでブドウ王となる。彼の心の支えは郷中教育の教えであった。「名を今に残し人も人、心も心」と教える島津日新公いろは歌にあるように、「若人われら」には、「偉人にも若い時代はあった。悩んだり、苦しんだりと君たち同じで、変わらないよ。若さでがんばれ」と中学生への応援の気持ちがこめられている。

上は、三方限出身名士顕彰碑の写真です(当校の正門左手に建っているそうです。明治の思想家の徳富蘇峰が碑文を書いています)。

以上、全般的に一語一語読み解いています。付け加えるならば、蓑手氏作詞に共通する「鐘、友愛、希望、はばたく」が抑えられ、「自主の意気、自治の風」と少し変わった表現となっています。

2021年11月10日

2021年11月10日(水)

桜島ロードレース大会です。

本日午前中,昨年度に引き続き2回目のロードレース大会が実施されました。天候が危ぶまれましたが,日程を縮小して実施できました。

開会式,教頭先生から

今回は男子が先に走りました。

ついで女子が走りました。

後半,雨に降られましたが,走破できました。

ゴールでは,走順の券を受け取ります。

閉会式,講評です。表彰は後日行います。

桜島の体育館で,開閉会式を行いました。

2021年11月9日

2021年11月09日(火)

校歌の研究 その8 ~鴨池中学校

1.紫におう朝空に 仰ぐ豊かな桜島 輝くひとみはればれと 真理のとびら開きゆく 鴨池中学ああわれら 2.緑の松の影清く 映えて明るい錦江湾 心をみがき身を鍛え 友愛花と咲きかおる 鴨池中学ああわれら 3.大空広く海広く 若き夢呼ぶ鶴ヶ崎 希望の翼はばたいて 祖国の明日を担いたつ 鴨池中学ああわれら 鴨池中学校は、鹿児島市立第九中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は36年に成立しました。作詞は石井三千男、作曲は林幸光です。Wikipediaの当校の項目によると、旧校歌は校名変更時に制定されたが、南中の分離の際に、歌詞中の「一千有余」という生徒数(分離後の鴨池中の生徒数は約600人)がそぐわないことから新校歌が制定されたそうです。なお、旧校歌は現在鴨池中の生徒会歌となっているとのことです。

作曲担当の林幸光氏

作詞担当の石井氏は未詳です。公募だったのか(石井三千男作詞の「美濃加茂市の歌」S38制定があるが同一人物か不明)、当時の国語教員だったのか分かりません。作曲担当の林氏は県を代表する音楽家です。『林幸光先生自叙伝』によれば、氏は明治32(1899)年福岡県久留米市生まれ。地元の小学校を出て、種子島の西之表市榕城小学校高等科に転校し、鹿児島師範学校入学。卒業後日置尋常高等小学校、田布施尋常高等小学校に勤務し、大正11(1922)年東京音楽学校に入学。卒業後群馬県師範学校、大阪天王寺師範学校に勤め、文部省の嘱託で欧米音楽教育を視察し、満州国政府民生部編審官となり、戦後昭和22(1947)年相愛女子専門学校教授、東京高等学校講師を経て、24年鹿児島大学教育学部教授、同大附属中学校長、40年退官、鹿児島短大教授音楽科長を勤め、48年には勳三等瑞宝章授与、昭和57(1982)年大分市で死去。氏は県の音楽教育の向上発展のために尽力し、著作出版をはじめ、学会、音楽諸団体の指導育成等、学校教育、社会教育の多岐にわたる献身的な活動を行い、全国的にも高い評価を受けているとのことです。『標準女子音楽教科書』編集、明治以来歌唱中心だった音楽教育を、鑑賞、作曲に広げ、戦後の音楽教育興盛の基礎を築き、その他全九州大学音楽会設立、鹿児島県音楽教育連盟会長、南日本音楽コンクール審査委員長等歴任し、音楽文化向上に寄与したとされ、南日本文化賞を授与されました。

鹿大教育学部音楽科で、氏の音楽学習実践として、「校歌めぐり」というものがあったそうです。これは昭和28年から県内小中高の校歌を実際弾き、歌うもので、ラジオで毎回放送され、学生が卒業して新任地に赴任したら、教師自らが校歌をよく理解し、歌い込むことが最も重要なことであるとの実践教育だったとのことです。このことから氏は校歌に対して特別な思い入れがあったのだと思います。

さて歌詞について。1番で仰ぐ豊かな桜島、2番で映えて明るい錦江湾と歌い、3番では若き夢呼ぶ鶴ヶ崎と歌います。鶴ヶ崎という当校所在地のローカルな地名を持ってくるところが珍しいです。ここは新川の河口にあたり、明治期の地誌『鹿児島県地誌』には郡元村の項に「出崎 鶴ヶ崎 長沙村ノ東ニアリ、海中ニ出ルコト凡ソ二丁。田上川(新川)海ニ注ク所ナリ、其ノ地形円ナリ」とあります。鶴が羽を丸く広げた様子が由来でしょうか。ちなみに鴨池は本来中村(鹿児島と谷山の中間に位置するため)と呼ばれており、明治になって島津忠義が池を拡張し禁猟区としたため鴨が増えたことに由来するといいます。ともあれ当校に縁のある鴨と鶴から、「希望の翼はばたいて、祖国(郷土ではなく国レベル!)の明日を担いたつ」と歌い上げる校歌はとても壮大なイメージです。

2021年11月7日

2021年11月07日(日)

校歌の研究 その7 ~武中学校

1.むらさき匂う朝雲に 平和の光照り映えて 明くる武岡この庭に 希望の花は咲きほこる 武中学に決意あり 2.南の風もさわやかに 輝く伝統意気もえて 学ぶ若人この窓に 自立の誓ひかためゆく 武中学に力あり 3.錦江湾の波を呼ぶ あかるき瞳夢多く 理想羽ばたくこの空に 正しく強く伸びてゆく 武中学に誇りあり 武中学校は、鹿児島市立第六中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は45年に成立しました(『武田恵喜秀の88年』による)。設立から校歌制定まで23年経過しており、その間校歌が無かったのか、あるいは旧校歌が存在したのではないかと思われます。45年に制定した事情は詳しくわかりません。作詞は河西新太郎、作曲は武田恵喜秀です。

作詞担当の河西新太郎氏は、当校HPでは川西とありますが、正しくは河西です。氏は明治45(1912)年香川県高松市の生まれ。昭和期の詩人、作詞家です。旧制高松中を出て、東洋大学卒業後、S12(1937)年の亜欧連絡記録大飛行応援歌に応募し採用されました。その後大阪朝日新聞社に入社、S20年退社して帰郷し、以降高松で詩人・作詞家として過ごしたそうです。戦後は詩誌『日本詩人』を主宰し、西沢爽プロ専属作詞家として、依頼や公募で、400 曲余りの校歌や市町村歌、CMソングの作詞を行ったとのことです。代表作「オリーブの歌」。H2(1990)年死去。享年79歳でした。以上のことから、歌詞を公募し、河西氏が応募、作詞され、武田氏が作曲されたのだろうと思います。

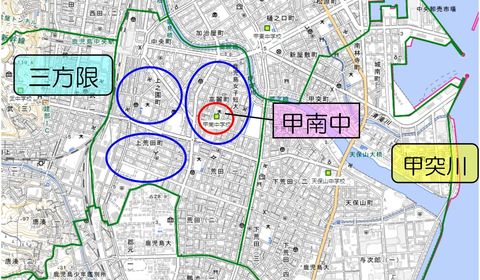

さて歌詞について。河西氏の他校の例を合わせて見ると、特徴として東雲・青雲・朝雲など雲が好きなようです。他に希望、理想、若人、はばたく等です。そのため明け方の理想に燃えた草創期の気風が感じられ、前向きの明るい校歌だと思われます。1番に武岡とあり、校歌制定時に武岡ハイランドや武岡団地の造成が始まっていますが、そのことと関係があるでしょうか。下の図のように、武岡開発の結果、急増した生徒の受け皿として、城西中から明和中がS51分離し、さらに明和中から武岡中がS63分離され、武中から西陵中がS59分離しました。

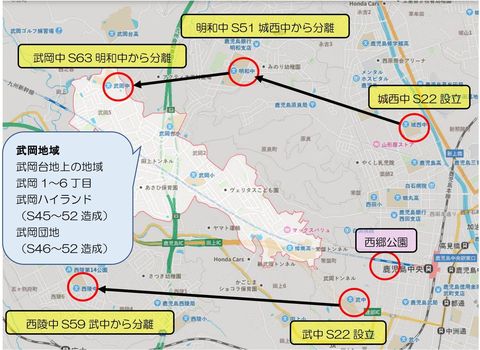

ところで当校の近くに、明治6年に征韓論争で敗れた西郷隆盛が移り住んだ西郷武屋敷跡があり、現在西郷公園となっています。庄内藩家老菅実秀が訪れた際の様子を表した「徳の交わり」の銅像もあります。また当校はその縁でS50年山形県鶴岡市立鶴岡第二中学校と兄弟校盟約を結んでいます。このような西郷関連の史跡が近くにあるにも関わらず、校歌に歌われないのは、吉野中や長田中のように戦後段階ではなく、それから20年以上経過して歴史上の人物を読み込まなくなった風潮のためでしょうか。

2021年11月07日(日)

日本史おすすめ本 その21

これから週末に,日本史にまつわる本を紹介していきたいと思います。

2021年11月5日

2021年11月05日(金)

令和3年度主権者教育「選挙の出前授業」です!!

本日6限目に体育館で,選挙の出前授業を行いました。

鹿児島市の選挙管理委員会の方に来校いただきまして,なるべく実際の形に添う形で実施されました。

まず,当日朝選挙公報と投票所整理券を配布します。

体育館では,はじめに鹿児島市の選挙管理委員会の山下さんから講話をいただきました。

ついで,ビデオで個人演説を視聴しました。

ついで模擬投票です。選挙コンシェルジュの生徒と,生徒会選挙管理委員会の生徒計9人に,交付係と立会人になってもらい,実施しました。

交付係のところで,選挙名簿で確認して,整理券と投票用紙を交換します。この際朝配布された筈の整理券を持って来ていない生徒は,再発行してもらいます(少し恥ずかしい!)。

次に,記載台の所で,投票用紙に記入します。余計な文字を書いたりしてら,無効票になります。

いざ投票です。立会人が,正しく投票されたか監視します。

最後,係の生徒も忘れずに,投票します。そして開票作業です。本物同様の投票用紙なので,曲げてもすぐ元に戻ります。

計数機を使って,枚数を数えます。早い!!

開票結果を発表します。無効票が1票,白票が1票ありました。

最後に,生徒代表お礼の言葉です。先週衆議院総選挙があった直後で,お忙しい中でしたが,ありがとうございました。

2021年11月3日

2021年11月03日(水)

校歌の研究 その6 ~城西中学校

1.ゆかりも深き城山の あしたの光はつらつと 学びの窓にさすところ 明るき自治の鐘は鳴る ああわれら城西中学 2.歴史はゆかし甲突の 流れの岸に手をとりて 正しく強くゆくところ 友愛花と咲きかおる ああわれら城西中学 3.柏のみどり若人の 誇りを永遠にうけつぎて はるかに仰ぐ桜島 理想は高く火と燃ゆる ああわれら城西中学 城西中学校は、鹿児島市立第五中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか7年後の29年に成立しました。作詞は蓑手素秋、作曲は西勇恕です。

右側が、作詞担当の蓑手重則(素秋)氏(『我が人生に悔いはなかりき』より)

作詞担当は本名蓑手重則といい、素秋はその雅号と思われます。蓑手氏は市内40中の内最多の7中の作詞を担当しており、『我が人生に悔いはなかりき~蓑手重則・瑛子追悼文集~』によれば、県内100 校程の校歌を担当したそうです。氏は明治44(1911)年串木野村荒川の農家の長男として生まれました。その後大正15年鹿児島県第二師範学校(現市来農芸高校の辺り)に進学し、S6年東京高等師範学校を受験するも失敗。鹿児島歩兵第45連隊入隊、東市来村湯田小学校訓導を経て、S7年再度東高師に挑戦、無事合格しました。S15年東京文理科大国語国文学卒業後、岐阜県立女子師範学校、埼玉県師範学校教諭となり、戦後S22年に郷里鹿児島師範学校に転出しました。戦後いち早く鹿児島県国語教育研究会を立ち上げ、以後県の国語教育を主導する立場となりました。また鹿児島大学教育学部、伊敷代用付属中学校主事、附属小学校長等を歴任しました。鹿大退官後は鹿児島女子大を最後に、鎌倉に移住し、1992年死去されました。西勇恕氏は県音楽界を代表する人物で、蓑手氏とともに多くの校歌作成に携わっています。

さて蓑手氏は市内40中の内、当校・松元中・甲南中・錫山小中・明和中・坂元中・東谷山中・桜丘中の計8中の校歌を作成しています。その7中の校歌を比較してみると、とてもよく似ていることが分かります。1番「自主、自治、鐘は鳴る」、2番「友愛、花、咲き薫る」、3番「希望の翼はばたいて」など共通のワードがあります。それぞれに込められた信念や思いについては、別途明和中の所で考えたいと思います。氏は前回触れた通り、校歌依頼を受けた後、対象校に出向き、地理的条件・地域感情・本校教育の理想を調査した上で、自身の教育理念を加味して、作詞したようです。当校は甲東中同様、1番で「ゆかりも深き城山」と歌い、2番で甲突川、3番で桜島を歌っています。校名通り、鶴丸城の西側に位置しています。

2021年11月03日(水)

南日本新聞若い目に載っていました!!

11月2日付南日本新聞の「若い目」に3年生向井千恵さんの投稿が掲載されていましたので、紹介します。

2021年11月03日(水)

防災訓練です!!

11月2日(火)6限目に,防火防災訓練が実施されました。

各クラス,決められた避難経路を通って,素早く避難します。

鹿児島市上町分遣所の消防士の方に,講話をいただきました。私達は普段から実際の火災現場を見ているので、火災の怖さを知っているが、高校生は知らないので、意識の上で差があるということ。しかしそのために訓練が大事であるということでした。

生徒諸君もしっかり聞いていました。

消化器を使用した、消火訓練です。はじめ周りに「火事だあ~」と大声で知らせます。そのあと消化器です。通常の粉末消火器は、15秒間しか出ないので、無駄なく火元に噴射し、近づいていって消火することが大事と教わりました。

最後に東高校の校長先生から、講話をいただきました。これから学校を卒業したあと就職先とかで、防災訓練がないかもしれないので、学校での防災訓練がとても大事になってくると思いますとのことでした。

2021年11月2日

2021年11月02日(火)

家庭科の調理実習です!!

今日2年生が,調理実習で作ったご飯を持ってきてくれました。おいしそうです。早速いただきました。

2021年10月31日

2021年10月31日(日)

校歌の研究 その5 ~甲東中学校

1.朝日たださす桜島 噴き立つ煙わが意気と 輝く若さ盛り上げて 白亜の校舎希望あり 我ら甲東中学校 2.緑したたる城山の 歴史をしのぶ窓のへに むつみの友ら相よりて 知徳をみがき 体をねる 我ら甲東中学校 3.平和ささやく甲突の 真理の流れ水かれず 朝な夕なに汲めとこそ さとしを胸にはげみ行く 我ら甲東中学校 甲東中学校は、鹿児島市立第四中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか8年後の30年に成立しました。作詞は鈴木義夫、作曲は清水吾郎です。作詞・作曲担当者いずれも未詳です。一般公募だったか、当時の国語・音楽教員だったのかよく分かりません。

おおよそ校歌を公募する場合、1.歌詞公募、2.キーワード公募、3.個人又は業者に依頼、があります。公募する場合、歌詞のみ先に決定し、作曲は専門家等へ依頼する方法が望ましいとされるようです。また西出水小の場合、依頼から制定までの経緯が分かります。当時の学校長と教育長が、鹿児島大学教育学部長有馬純次氏に依頼し、蓑手重則・武田恵喜秀氏に作詞・作曲の承諾。昭和31年4月26日蓑手氏来校、地理的条件・地域感情・本校教育の理想を調査、5月18日作詞・作曲を完成、22日武田氏の歌詞指導を受ける。28日に校歌発表会という流れです。依頼から完成まで、約1ヶ月程度かかるようです。

さて歌詞について、当校HPには全国モデルスクールとして県下で初めて鉄筋校舎が建てられ、1番に「白亜の校舎」と歌われたとあります。歌詞は、他校に比して、全体的にとても詩的イメージが濃厚です。「朝日たださす桜島」「緑したたる城山の」「平和ささやく甲突の」と、各歌い出しは、市内中学校によく出てくる桜島・城山・甲突のキーワードを格調高く歌い上げており、とても素晴らしい校歌だと思います。当校は、すぐそばを甲突川が流れ、校名の通り、その東岸に位置し、真東に桜島があって、歌詞通り「朝日たださす」なのだと思います。

2021年10月31日(日)

日本史おすすめ本 その20

これから週末に,日本史にまつわる本を紹介していきたいと思います。

2021年10月29日

2021年10月29日(金)

大成功!! 合同文化祭

とうとう、鹿児島東高校と高等特別支援学校との、記念すべき、第10回合同文化祭が行われました。

天気も良く、絶好の、文化祭日和です。

両校実行委員長あいさつ

オープニングビデオの中で,鑑賞中の注意事項が流れます。

プログラム1番は,3年2組のダンスです。

つづいて,2番は2年1組のダンスです。

はじめに男子のダンスです。

つづいて女子のダンス。

プログラム3番は3年1組のダンスです。

つづいて,プログラム4番,ダンス部のダンスです。結成半年の1年生だけのダンス部です。

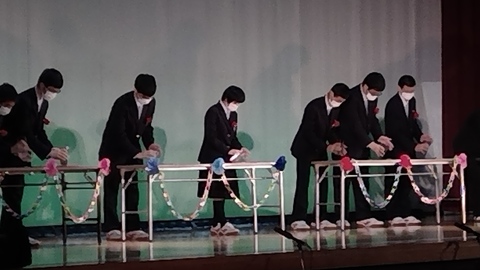

午前の部最後は,高等特別支援学校2年の,カップスです。

はじめにトーンチャイムの演奏。素晴らしい。聞き入ってしまいます。

今年の文化祭のテーマソング,BTSのDynamiteを,カップスで表現します。

最後,創立10周年のメッセージ。高特支の皆さんは,練習を重ねて,この日を迎えたのだろうと思います。息もぴったりで素晴らしい舞台でした。拍手。おめでとう!!

昼食時間は展示タイムです。これは2年2組のDCI。ダンスとコスプレとインスタです。写真撮影します。

高特支3年生の展示です。

東高校家庭クラブの展示です。

1年1組「お祭り&映えスポット」で,スーパーボールすくいです。

ビンゴケームの様子です。

1年2組「笑顔あふれるワンダーランド」で,射的です。シンプルで面白い!!

何と! スリッパ飛ばし,とんだ距離で得点。天井にぶつけたら0点です。

これは手動です。すごいアイデア。

午後の部は吹奏楽の演奏です。今回は縮小日程で,このあと閉会式です。

振り返ってみると,去年は実施できなかったので,2年分の思いがつまった,素晴らしい文化祭でした。大成功でした。高特支の10年間の思いも,すごくよく伝わりました。良かった良かった。

2021年10月28日

2021年10月28日(木)

文化祭前夜です!!

いよいよ、あすは文化祭です。展示や舞台の準備が着々と進んでいます。

明日が楽しみですね。

2021年10月28日(木)

文化祭の準備風景です!! ~吹奏楽部編

本校は毎年隣接する鹿児島高等特別支援学校と合同文化祭を実施しています。特に今回は高特支創立10周年記念ということです。

今年のテーマソングである,BTSのDynamite等練習していました。今回はコロナ対応のため,縮小した日程での実施です。当日は頑張ってください。

2021年10月27日

2021年10月27日(水)

校歌の研究 その4 ~長田中学校

長田中校歌 1.光呼ぶ雲もえて 世紀いま明けゆくところ 希望わく学びの窓に 桜島晴れてさやけし いざ仰げ長田中学 2.花ひらく学びの園に はるかなる真理たずねて 睦みあう若き瞳よ 錦江の潮としぶきて いざ勢え長田中学 3.敬天のまこと交わして 愛人のすがしき心 培える高き理想よ 城山の楠の香永久に いざ興せ長田中学 長田中学校は、鹿児島市立第三中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌は戦後の混乱のためか6年後の28年に成立しました。作詞は高城(たかじょう)俊男、作曲は佐野俊雄です。

高城氏は『伊敷検定ガイドブック』「隠れた名作詞家高城俊男(渓水)」によれば、雅号を渓水といい,小山田町出身。はじめ漫画家を目指し上京,田河水泡(のらくろの作者)の弟子となるが,呼び戻され私学の教師となったといいます。詩人・歌人・俳人で,特に作詞家として,当校はじめ県内公立中学16校の校歌作詞に関わっています。特筆すべきは太陽国体記念で鹿児島市民歌が公募された時、氏の作品が採用されS47年に制定されました。ほか西郷音頭・出水音頭・小山田音頭等の民謡も手がけたといいます。平成9年死去。

市民歌の歌詞を見ると、当校の校歌とその構成(一番で桜島、二番で錦江湾、三番で城山)が似ています。また氏は市内40中の内、当校・河頭・桜島・和田・緑丘中の計5中の作詞をされています。一番に桜島、二番に錦江湾を歌うのは共通しています。

作曲担当の佐野氏については未詳ですが、加治木工業の旧校歌、枕崎の立神小校歌等作成されています。

さて歌詞について、三番の敬天~、愛人~の部分は、もちろん西郷隆盛の敬天愛人に由来しています。市内40中の内城山を歌うのは当校・甲東中・城西中・伊敷中の4校です。また西郷さんゆかりの歌詞は、吉田南中の「敬天愛人」、吉野中の「寺山に偉人の跡」、甲南中の「英俊~維新の業をなしとげし三方限の名」です。その中でも当校は西郷さん終焉の地、城山に最も近い中学校として、校歌中に読み込み、西郷さんを深く敬慕していることがよく分かります。

城山と周辺の4中学校との位置関係

2021年10月25日

2021年10月25日(月)

選挙コンシェルジュ 第3回ミーティングについて

10月16日(土)鹿児島市役所西別館にて,第3回ミーティングが行われました。その様子を鹿児島市選挙管理委員会管理啓発係の山下さんから写真をいただきましたので,紹介したいと思います。

選挙コンシェルジュ,3年生江淵さん,小林君,2年外川内君です。

同じく2年生鶴田さんです。

3年生小林君です。

上2枚,2年生坂元君です。

今回は選挙公報を入れる,テーブルポップ作成でした。後日学校に設置する予定です。また,鹿児島市ソーシャルメディア投稿用記事作りなどをしました。

10月31日(日)は衆議院議員総選挙があります。3年生で18歳以上になった生徒は,是非投票所に足を運んで投票しましょう。それが政治参加の第一歩です。

2021年10月23日

2021年10月23日(土)

学校説明会です!!

本日10月23日(土)午前中に、本校で学校説明会を行いました。

受付で,検温と体調確認をします。

開会式では,まずはじめに学校長あいさつです。

そのあと,生徒代表歓迎の言葉で,生徒会長の椿山さんのあいさつです。

はじめに韓国語の授業です。あいさつや自己紹介,最後は簡単な会話まで,出来るようになりました!! すごいですね!

ついで中国語の授業です。日本人にとって,中国語は漢字を使うので,なんとなく意味が分かります。

次は,交流会です。はじめに生徒会が作成した,学校紹介ビデオの視聴です。中身については本校ホームページに載せていますので,ご覧ください。

そのあと,生徒会から韓国語・中国語・タイ語での歌の披露です。

最初は,韓国語で,ドラえもんを歌いました。

つぎに,中国語で,中島みゆき「糸」を歌いました。

最後は,タイ語で,おどるポンポコリンを歌いました。自然とみんなで手拍子が始まりました。

最後に生徒会が全員前に出てきました。一人一人生徒会から中学生にメッセージを送りました。そのあと時間が余りましたので,いきなり無茶ぶりの質問タイム。顧問の先生から,学校までどうやって通学しますか。笑いが起きたりして,とても和やかな時間となりました。

中学生の皆さん,今日一日ありがとうございました。是非東高校に来てくださいね。お待ちしています。

2021年10月23日(土)

校歌の研究 その3 ~清水中学校

清水中校歌 1.葛の森の深緑稲荷の川に影さして さやけく永遠にすむところ 希望の朝のせせらぎを聞きつつ今日も励まばや 2.豊かに映ゆる桜島 多賀の岩根に日はおどり 若き血潮の磯に寄す 南の熱き真心を 求めて我等進まばや 3.学びの鐘も高らかに 常安峰にこだまして 明け行く国の空青し 徽章は鶴とはばたきて 輝く明日を築かばや  ←武田恵喜秀氏

←武田恵喜秀氏清水中学校は、鹿児島市立第二中学校として昭和22年創設され、2年後に現校名に改称されました。校歌作成年は未詳ですが、他校の例から設立6~8年後ではないでしょうか。作詞は大園源哉、作曲は武田恵喜秀です。

作曲担当の武田氏は本校校歌も担当されています。前橋松造編『武田恵喜秀の88年 ピアノを愛して』によれば、明治40(1907)年沖永良部和泊町生まれ。鹿大教育学部教授、本県の交響楽団やオペラ協会、混声合唱団、南日本音楽コンクールを創設し、県内諸学校191 曲もの校歌を作曲しておられ、本県音楽界のパイオニアとして県の音楽界を牽引してこられました。92歳で死去。大園氏については未詳ですが、S43年福平中の校長をされているので、当時の国語教員で、作詞を担当されたのでしょうか。そのためか学校に身近な自然を盛り込んでいます。

さて歌詞を見ると、周辺の自然として、北側の葛の森(葛山)、南側・東側の稲荷の川、南側の多賀の岩根、桜島,東側の磯、西側の常安峰(玉龍山)など目配りよく読み込んでいます。3番の鐘は校歌によく出てくるワードで、市内40中のうち15中で39%です。自治(自主)の鐘は鳴る等と歌われ、四方八方,未来永遠に鳴り響く、希望や夢・理想、建学の精神のシンボルです。

2021年10月22日

2021年10月22日(金)

総合的な探究の時間~2年生編

今年度2年生は,総合的な探究の時間で,修学旅行の事前学習として,テーマごとに6グループに分かれて,調べ学習をしました。10月29日(金)の文化祭で,展示する予定です。

昨年度に引き続き,新型コロナウイルスの影響で,台湾への修学旅行は行き先を変更することとなりました。ただ修学旅行の中で,台湾の私立大同高級中学という学校とオンライン交流することになりました。そこで,鹿児島の紹介をグループに分かれて調べて,まとめることになりました。中間発表という形で,文化祭で展示発表を行い,そのあと説明を中国語で行う予定です。

1班:霧島班「霧島の魅力を伝えよう。」

2班:指宿班「#いぶスキ IBUSUKI」

3班:鶴丸城/西郷班「鹿児島の歴史について~鶴丸城と西郷さん」

4班:世界遺産班「鹿児島の世界遺産を紹介する。」

5班:食べ物班「鹿児島の食べ物について。」

6班:自然他班「鹿児島の自然について~出水の鶴,錦江湾,植物・虫」

2021年10月22日(金)

総合的な探究の時間~3年生編

今年度3年生は,進路探究活動として,進路先別に6グループに分かれて,各自テーマを設定して,探究活動を行います。最終的に1月21日の「進路探究発表会」で1・2年生を前にして,発表します。

今回は,1班:経済他班,2班:芸術・児童・看護班,3班:美容・ファッション班,4班:販売他班,5班:製造他班,6班事務・情報他班の6班に分かれて活動しています。

2021年10月21日

2021年10月21日(木)

文化祭準備の様子です。

今回は10月29日(金)に,日程を縮小して実施します。ステージ参加については東高校3年生2クラスと2年生1クラス,部活動(ダンス部,吹奏楽部),高等特別支援学校です。ほか展示という形です。

高等特別支援学校創立10周年ということで,テーマは「笑顔あふれる文化祭!!~共に歩んできた10年とその未来へ~」で,テーマソングはBTSのDynamiteです。

なお,前回案内でお示しした通り,保護者の方等の参観については御遠慮いただく形です。御了解ください。

3年生は体育館で,ダンスの練習です。

2年生の1クラスは剣道場・柔道場でダンスの練習です。

2年生の1クラスは教室で企画を考えていました。

1年生の1クラスは男子・女子に分かれて話し合いです。

1年生の1クラスは,美術室・書道室で何やら制作しています。何を作っているかはあとのお楽しみです。

昨年度は文化祭を実施できませんでしたので,今年は2年分盛り上げて,楽しい文化祭にしましょう!!

2021年10月21日(木)

福大HPに,本校卒業生の記事がありました!!

10月15日付で,福岡大学のホームページ上に,本校卒業生の記事が載っていましたので紹介します。

本校の平成30年度卒業生の田中康大君(福岡大学人文学部東アジア地域言語学科3年生)の記事が,進学先の福岡大学のホームページに載っていました。2021.10.15付「「東日本復興夏季セミナー」を実施~学生が2年ぶりに被災地・東北で学ぶ~」という記事です。東日本復興夏季セミナーは2011年に発生した東日本大震災の被災地を訪問し,ボランティア活動等を通じて防災や災害支援について学習するセミナーとのことです。10月9日(土),10日(日)に宮城県・岩手県の被災地を訪問し,田中君はAグループ20人の代表として,あいさつをしたそうです。頑張ってますね。詳しくは下のURLをクリックしてみてください。

https://www.fukuoka-u.ac.jp/fukudaism/campus_life/21/10/16885.html

田中君は本校在学中は生徒会長として,校内外の様々な行事に積極的に参加しました。また第二外国語で,中国語を選択して,進路先も語学を生かして,福岡大学への進学を決めました。