分類

2021年12月28日(火)

県いじめ問題子供サミットにオンラインで参加しました!!

12月27日(月)に本校で,令和3年度鹿児島県いじめ問題子供サミットに,本校生徒会で,オンラインで参加しました。詳しくは以下のPDFファイルを見てください。

鹿児島県いじめ問題子供サミット実施要項[PDF:298KB]

県内60校ほど参加する中,3~4校で1グループを作り,オンラインで交流します。高校は参加数が少なく,本校は垂水高校と交流しました。

はじめに事例紹介(清水中,伊集院中,枕崎中,錦江湾高校等計9校)がありました。そのあと「いじめ防止について議論しよう」というテーマで,話し合いました。1.いじめ問題の難しさについて(5分)。2.学校ごとに話し合ってまとめる(5分)。3.学校ごとにまとめたことを,代表者が発表する(7分)。という流れです。最後に感想をそれぞれまとめました。

生徒の感想から。

今回いじめ問題子供サミットに参加して,いじめについて考える機会ができて良かったです。参加した9校の取り組みを聞いて,本校でも出来そうな活動があったり,取り入れたいなと思う活動がありました。生徒会として,学校でのいじめをなくすため,起こらないように,さまざまな活動をしていきたいと思いました。今回いじめ問題子供サミットに参加することができて良かったです。

いじめは,いじめている人の背景も考えていかないといけないと思いました。みんないじめられている子だけがかわいそうと思っていると思います。しかし,性格は,遺伝が半分,環境が半分つくります。なので,いじめをなくすには,環境を大きく変える必要があると思います。

他校の意見や取り組みを取り入れることができ,とても参考になった。当校でも,先生方と話し合いを取り入れることができるものを実施していきたいと思います。いろんな取り組みを聞いて,自分たちが,より良くできる方法がたくさんでてきたので,取り入れるだけではなく,今の当校の状況によってすこし変えていきたいと思います。あらためて,いじめを防止するためには,生徒会の力がいるなとおもいました。

2021年12月28日(火)

校歌の研究 その26 ~鹿大附属中学校

1.るり色の 風に明けゆく南国の 希望の空よ 見よ見よ集えるは 清新の生命燃え立つ若き花 意気あり鹿大付属中 2.緑樹の 蔭にさゆらぎ薫りたつ 歴史の槌よ 見よ見よあふるるは 友愛の宴楽しむ若き夢 自治あり鹿大付属中 3.火の山の 姿そびゆる青空に えがくは何ぞ 見よ見よはばたくは 蛍雪の理想追いゆく若き鷹 栄あり鹿大付属中 鹿児島大学附属中学校は、昭和22(1947)年に、鹿児島師範学校男子部附属中、同女子部附属中、鹿児島青年師範学校附属中の3校が創設された。23年に男女が統合され、24年に新制鹿児島大学の発足により改称され、26年に同大学教育学部附属中学校となりました。30年に校歌が制定されました。作詞は脇太一、作曲は柳沢浩です。

作詞担当の脇氏は、ウィキペディアによると、明治33(1900)年香川県に生まれ、昭和44(1969)年死去された、日本の教育者および作詞家です。大正13(1924)年に東京高等師範学校を卒業され、28歳の時に恩師に誘われて大連(中国遼東半島南部)に渡りました。教鞭のかたわら俳句、短歌、詩、小説、脚本などの作品を創作されました。敗戦後日本に引き揚げ、昭和22(1947)年坂出市立林田中学校校長に就任されました。26年NHK「ラジオ体操の歌」に応募、1万点余りの作品から最優秀に選ばれ(本曲は2代目の「ラジオ体操の歌」となる。現行版とは異なる)、作詞家として一躍有名になり、全国の小学校、中学校、高等学校から作詞を依頼されたとのことです。

さて歌詞について。令和2年10月7日付南日本新聞「校歌の風景」25に、当校校歌の紹介があり、「校歌の詞と曲は1955年、県内では珍しく、全国から公募された。歌詞は2代目ラジオ体操の歌を作った香川県の脇太一氏が担当、多くの合唱曲を残した神奈川の柳沢浩氏が作曲した。県外の2人が手掛けた校歌には、学校周辺の情景などがほとんど登場しない代わりに、「花」「夢」「鷹」など時が流れても色あせない言葉が並ぶ。教員OBの一人は、地理的、歴史的な束縛を解かれた斬新な歌詞と語る」とあります。また当校の運動会の種目に「若き花」(女子ムカデ競争)、「若き鷹」(男子棒倒し)という校歌の1番と3番に使われた歌詞を冠する種目があるそうです。しかし今年(2020年)は新型コロナで中止となりましたが、新たに玉入れを考案し、2番にちなみ「若き夢」としたそうです。校歌の伝統を大事にする校風がうかがえます。氏の作詞された校歌のうち、出身の香川県以外の中学校の校歌と併せて考えてみると、共通するのは、歌詞の最後に校名を繰り返す、「見よ見よ」「若き」「栄え」「希望」「理想」などです。

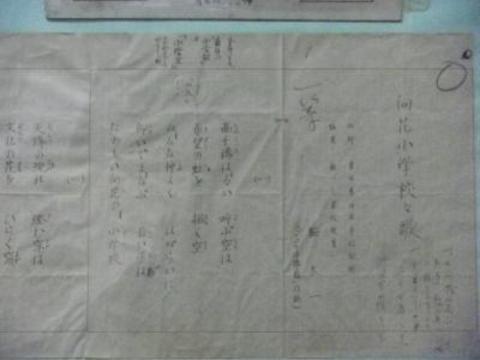

また脇氏が校歌作詞を担当された、県内の霧島市立向花小学校について、同校HPを見ると、公募から制定、発表にいたる経緯が分かります。昭和31年9~12月に全国に校歌の募集をし、12月15日に選定、翌年2月12日に学芸会で校歌の発表会を行ったそうです。その際作曲担当の鹿大教育学部武田恵喜秀氏も来校されたようです。応募された歌詞原稿が校長室に展示されており、それを見ると、選定委員による歌詞の修正の跡が分かり、「一等」という鉛筆の走り書きが、校歌が誕生した瞬間のようで、生々しささえ感じるということです。

向花小の校長室に展示されている,歌詞原稿です。

歌詞は、全体的にはとても詩的で味わい深く、半面深淵で意味が取りづらい所もあるかと思います。各歌詞の構造は、「~よ」(と呼びかけ)、「見よ見よ」(さあ、見なさい!)(これは)~「若き花、~夢、~翼」(それぞれ生徒を示し、1年・2年・3年生だそうです)だと歌い、最後に「鹿大附属中」と結ぶ。1番では「るり色の~空よ」「見よ見よ」「集えるは」「若き花」だ。気概ある、鹿大附属中だ。2番では「緑樹の~歴史の槌よ(ここの解釈は難しいが、今作られる当校の歴史や伝統を指すか)」「見よ見よ」「あふるるは」「若き夢」だ。自治の気風ある、鹿大附属中だ。3番では「火の山(桜島)の~何ぞ」「見よ見よ」「はばたくは」「若き鷹」だ。栄えあれ、鹿大附属中だ。唯一鹿児島のシンボル桜島(あえて火の山と歌う)を歌う所がとてもいい効果をもたらしていると思います。

2021年12月25日(土)

校歌の研究 その25 ~喜入中学校

旧校歌 作詞:久保田彦穂(椋鳩十) 作曲:迫田武資

1.秋はうるわし校庭の 南京はぜの夢の色 心にそめて学ぶ子は 理想大きく育ち行く 2.清き流れの八幡川 夕日淡く影うつす 知徳の泉汲む子らは 未来の花と育ち行く 3.愛の林の待人山 額の汗を払う風 勤労めでて学ぶ子は 郷土の力と育ち行く 新校歌 作詞:大保純義 作曲:新徳美知二

1.潮の香薫る錦江湾 学びの庭に 友愛の 誓いも新たに 集うとき 自律の鐘は 鳴り渡る 自律の鐘は 鳴り渡る ああ われら 喜入中 2.流れ豊けき 八幡川 清き川面に 真実の 道を尋ねて 励むとき 研学の炎は 燃えさかる 研学の炎は 燃えさかる ああ われら 喜入中 3.紫雲たなびく 桜島 映ゆる雄姿に 高遠な 理想をかかげ 歩むとき 文化の園は 輝きぬ 文化の園は 輝きぬ ああ われら 喜入中 『喜入町郷土誌』によると、喜入中学校は、喜入村立喜入中学校として、旧喜入青年学校跡地に、昭和22(1947)年創設されました。喜入小・喜入青年学校を利用して校舎としました。31年には町制施行により喜入町立喜入中学校となり、47年に町内3中(喜入・瀬々串・生見)が統合し、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。ここまで、「昭和22年組」~学校教育法施行に伴い昭和22年(甲南・天保山は23年)に誕生した、新制中学校24校を紹介してきました。市内40中の6割がこの年に誕生しました。

当校は町立化した後、33年に旧校歌(作詞久保田彦穂(椋鳩十)、作曲迫田武資)が制定され、3中統合後の新喜入中学校成立後、49年に現校歌が制定されました。作詞は大保純義、作曲は新徳美知二です。作詞・作曲担当の大保氏・新徳氏についてはよく分かりません。当校の国語・音楽教諭だったかもしれません。旧校歌の椋鳩十は、東高校校歌の作詞も担当されている、児童文学者として著名な方です。また作曲担当の迫田氏は黒髪中のところで触れましたが、県内の多数の校歌を作曲されています。旧喜入中、根占中、宮小、伊敷小、徳光小、住吉小、三島小、羽月小、南永小、伊作小、漆小、荒川小、中名小ほか鹿屋市民歌や十島のうた等です。

さて歌詞について。まず旧校歌は1番に「校庭の南京はぜ」とあり、椋鳩十はその景色を見たのだろうと思います。2番では「愛の林の待人山」とあり、『喜入町郷土誌』にある「待集(まっと)山」のことであれば、当校より南西に位置する、喜入CCの東側にある山のことと思われます。しかしなぜ「愛の林」なのか不明です。何か言い伝えがあるのでしょうか。3番では八幡川が出てきます。新校歌では、1番に錦江湾、2番に八幡川、3番に桜島が出てきます。このうち八幡川は喜入第一の河川で、中心部を流れます。ただ、日本遺産に指定された、給黎(きいれ)城跡を含む「喜入旧麓(もとふもと)地区」等歴史的景観を読み込まないのは少しもったいない感じがします。ちなみに喜入は初め旧麓地区が中心でしたが,江戸初期に現喜入小(地頭仮屋跡)辺りに、麓(郷の中心地)を移しています。喜入小の裏山が城山(戦時に籠もる所)で、地元では琵琶山(地図中緑で囲んでいる所)と呼ばれており、現在喜入総合体育館があります。南北を八幡川と愛宕川の2河川でカバーされており、防衛上適地とされたためでしょうか。あるいは海に近く、交通上・交易上有利とされたためでしょうか。旧麓地区は武家屋敷跡が残り、旧観を残しており、風情があります。2番の「自律の鐘は鳴り渡る」は校歌によく見られるワードで、3番の「文化の園」は独特な表現と思います。なお、当校出身の人の話では、朝の登校時間に、校歌の1番が流れ、「自律の鐘は鳴り渡る」を聞くと、ああもう遅刻だと観念したそうです。

2021年12月24日(金)

2学期終業式です!!

本日2学期終業式がありました。今回もリモートで実施されました。

終業式に先立って,校内放送で表彰がありました。

(1) サービス接遇検定 2級 2年

(2) ハングル能力検定 4級 2年

(3) 美術部 第72回鹿児島県高校美術展 奨励賞 1人 入選4人

(4) K1グランプリ(漢字) クラス優勝(1年2組)

個人優勝(3位まで)

(5) 2学期クラスマッチ 総合優勝 2年2組

はじめに,校長先生の話。第九「歓喜の歌」の話から,ベートーベンについて。1770年生まれ,56歳でなくなった。第九が完成するまでの道のりはやさしいものではありませんでした。様々な苦悩の中で完成された曲です。そういった苦悩があったからこそ,素晴らしい曲ができた。皆さんもここまでいろんな苦労があったと思いますが,だからこそこれからの試練に立ち向かえると思います。苦労は次のステップアップのためのエネルギーを貯める時だと考えて欲しいと思います。

ついで,生徒指導部から。NTTドコモの情報モラルの講演の感想から。SNSを巡るさまざまなトラブルの話。知らない人を信用しずきてはいけない。SNSで知り合って,県外に行って補導されるケースあり。冬休み中の心得について。スマホの利用,交通安全事故防止について。不審者遭遇事案多発している。明るい道を通りましょう。音楽聴きながら歩いていると,周りに注意がいかないので気を付ける,などでした。最後に,THE BLUE HEARTSの甲本ヒロトさんの言葉の紹介。学校に居場所がない子にどう答えますかの質問に,居場所はあるよ,席がある。それでいいじゃない。学校に友達がいなくて気にすることはないよ。学校は,けんかしないで平穏無事に生活する,そういう訓練の場所だから。(居場所がないことを気にしすぎる子に対しての言葉だそうです)

ついで進路指導部から。今年頑張ったこと,一番思い出に残っていること,失敗したことは何ですか。冬休み中にこの1年を振り返ってみてください。長期の目標と短期の目標を考えてみてください。短期の目標は実行しやすいと思います。1・2年生は,冬休み明けに進路希望調査があります。冬休みの間に進路についてよく考えて,進路希望を書いてください。

最後に,保健部から。2つのことについて。一つは,新型コロナについて。オミクロン株が,関東関西で市中感染が見られ,年末年始警戒が必要とのこと。休み中の行動について気を付け,年明けのLHRで,確認する場合があるかも知れないとのこと。夕方のニュースを毎日見て,新型コロナの状況について,関心をもってください。

二つ目は,保健室利用について。保健室は本当に具合が悪い人が利用するところなので,利用する人は,授業の前に,教科の先生に断ってから保健室に行くこと。友達に代理で言ってもらうではなく,本人が申し出ること。保健室利用のルールを守ること。

生徒は、各教室で,リモートで視聴しました。終業式で聞いた話を,参考にいかしてください。それでは体調管理に気を付けて,来年元気に登校してきてください。

2021年12月23日(木)

クラスマッチです!!

本日終日,2学期クラスマッチが行われました。今回は男子はバスケ,女子はドッヂボール,バドミントンでした。

激しい男子バスケです。優勝したのは3年1組でした。

女子ドッヂボールは,2年2組Aチームの優勝でした。

女子バドミントンは,2年1組の優勝でした。明日終業式で,クラスマッチの表彰があります。総合優勝もその時に発表です。

今日は天気も良く,それほど寒くもなく,絶好のクラスマッチ日和でした。

2021年12月23日(木)

校歌の研究 その24 ~松元中学校

1.緑の風に朝明けて 明るく匂う学び舎に向学の意気はつらつと 自主の鐘の音高くなる ああ松元中学校 2.松元川のせせらぎに 高原清き茶の園に 進取の気性受け継いで 友愛花と咲き薫る ああ松3. 3.青雲あるか湧くかなた 朝夕あおぐ桜島 希望の翼はばたいて 平和の郷土打ち立てん ああ松元中学校 『松元町郷土誌』によると、松元中学校は、上伊集院村立上伊集院中学校として昭和22(1947)年創設されました。苦しい経済状況の中での発足で、財源捻出には苦労し、村議会で敷地購入費、校舎建設費は村民の寄付によることとし、住民税の10倍ということでした。チョークも不足し、小学校の使い残りの短いのをもらってきたり、用紙類も、すぐ破れる再生の悪質のザラ紙だったそうです。

35年には町制施行により松元町立松元中学校となり、40年には生徒増に伴い校舎を現住所に移転し、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。町立化した35年に校歌が制定されました。作詞は蓑手素秋、作曲は捗秀豊です。蓑手氏については城西中のところで触れました。

作曲担当の捗氏は松元町内の小中学校の校歌を作曲しています。ウィキペディアによると、校訓が1番「向学」、2番「進取」、3番「希望」の順に歌われ、3番では桜島も歌われているが、桜島は実際は見ることはできないそうです。

さて歌詞について。作詞担当の蓑手氏は今まで述べてきたように、市内最多8中の校歌を担当しています。1番に「自主の鐘鳴る」、2番に「友愛花と咲き薫る」、3番に「希望の翼はばたいて」と共通のワードを歌い込んでいます。ローカル色としては、松元川(松元流域を流れる下谷口川の異称でしょうか)、茶の園を詠んでいます。下の地図のように,松元町はお茶所として有名です。茶畑に囲まれた原風景です。

2021年12月22日(水)

芸術鑑賞会です!!

本日午後に,体育館で,本校と高等特別支援学校と合同で,芸術鑑賞会が実施されました。公演演目は「ネズミの涙」(オペラシアターこんにゃく座)です。主人公一行は,おんぼろバスで,あっちこっちの戦線を旅して回るテンジクネズミの天竺一座で,「西遊記」を演じながら,愛と笑いと涙の舞台が繰り広げられます。

はじめのあいさつ,紹介が,本校の校長先生からありました。

観劇上の注意。携帯等電源はお切りください。

舞台向かって左側は,ピアノでの劇中歌や様々な効果音などの伴奏を担当している方です。正面は,天竺一座のバスです。

西遊記の中で,孫悟空が龍と戦っているシーンです。

天竺一座の娘リン(右側)と野ねずみの兵士ニッケル(左側)が,2人で話をするシーン。2人は恋人同士で,仲が良いシーンです。

孫悟空が,妖怪と戦うシーン。得意の如意棒で,相手を攻撃します。

どぶねずみの一団に襲われ,リンは命を落とします。そのあと恋人のニッケル登場。リンが亡くなったことを知って,嘆き悲しみ,激しく慟哭します。このシーンはとても迫力がありました。

休憩10分はさみ,後半の部です。鑑賞態度はとてもよいとありました。

最後,本校生徒会長の椿山さんから生徒代表お礼の言葉,花束の贈呈がありました。

高等特別支援学校から,作業学習で制作した,木工班からコースター,食品加工班からパンの,お礼の品のプレゼントがありました。

オペラシアターこんにゃく座のみなさん,素晴らしい舞台をありがとうございました。朝早くから搬入,設営をしていただき,ご苦労様でした。またぜひお越しいただけたらと思います。本当に今日はありがとうございました。

2021年12月19日(日)

校歌の研究 その23 ~桜島中学校

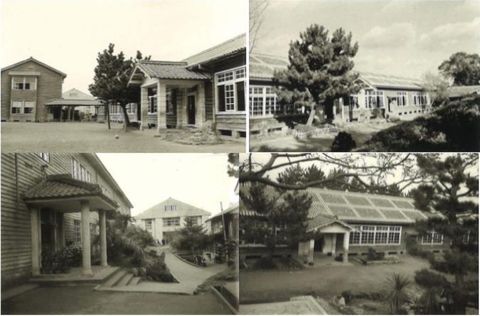

設立当初 S22(1947)年の写真です。(当校HPより)

校舎新築当時 S47(1971)年の写真です。側壁及び廊下がタイルで貼りつめられ,美術室,学習機械室を備えた現代的な建物,施設であったため,日本一の豪華中学校と呼ばれ,県内外からの視察団がひきもきらない状態が数年も続いたといいます。(当校HPより)

1.見よ秀麗の火の島に 緑ゆたけき地を占めて えいちの光はつらつと 真理の窓にあふれたる ああ我が桜島中学校 2.錦江湾の朝な夕 心を玉と身を鉄と 友愛清く手をとりて 団結花と咲きかおる ああ我が桜島中学校 3.山河明るきこの里に 高き理想を受け継ぎて 正しく強くゆくところ 世紀は今ぞ明けそむる ああ我が桜島中学校 桜島中学校は、当校HPによると、西桜島村立西桜島中学校として昭和22(1947)年創設されました。それまであった青年学校跡地にその校舎を一部利用して作られたそうです。48年には桜島町立桜島中学校となり、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。設立6年後の28年に校歌が制定されました。作詞は高城渓水、作曲は宗鳳悦です(HPに宋とあるのは誤りです)。高城氏については長田中のところで触れました。

作曲担当の宗鳳悦氏は、「はがき随筆 鹿児島(毎日新聞西部本社地方版)」(2007.11.2)等によれば、沖永良部出身で、鹿児島師範学校卒、昭和24(1949)年上京し、都内の音楽教諭として40年勤務され、都立中学校校長、東京都音楽研究会会長、NHK文部省諮問委員を歴任されました。東京で43年まで10回の作曲演奏会を開かれました。平成3(1991)年78歳で死去。都の文化功労者として表彰され、昭和天皇の前で、自作の曲を演奏するなど音楽家、作曲家として活躍するかたわら、短歌にも親しむスケールの大きい教師であったとのことです。同氏『ひとりで伸びる「読譜の友」初等篇』はじめにの言葉には、「私は日本を美しい国にしたいのです。それには芸術ことに音楽をさかんにすることだと信じてゐます。そして私は日本ぢゅうの皆さんが一人残らず音楽を愛していらっしゃるといふ事も知ってゐます。それだのに音楽が上手になりさかんにならないといふ事はどうしたことでせう。それは私たちに楽譜を讀む力がないからです。(中略)みなさん、うんと勉強して、一日も早く私たちの日本を美しい文化のかおり高い国にしようではありませんか 昭和22年2月22日」とあり、衣食住全てが満たされなかった時代、印刷する紙さえ充分になかったなかで、音楽をこの子等に!と音符も読めない子供たち一人一人に副読本を与え、熱心に指導する、当時としては異色の教師だったということです。

さて歌詞について。高城氏は、市内40中の内、当校・長田・河頭・和田・緑丘中の計5中の作詞をされています。一番に桜島、二番に錦江湾を歌い、最後に学校名で締めくくるのは共通しています。1番では当校が桜島所在のため「火の島」という表現です。「緑ゆたけき地」は古語「豊けし」(豊かである)で、緑豊かな土地を意味しています。古語を使うのは高城氏らしいです。2番では錦江湾を歌い、3番では「世紀は今ぞ」と新時代の幕開けを歌い、これから高い理想を受け継いで、邁進していく決意を歌っています。2021年12月18日(土)

校歌の研究 その22 ~郡山中学校

1.綾雲匂う八重の嶺 映ゆる平和の朝日影希望新たに仰ぎつつ 自主に燃え立つ学園に 高き理想の鐘は鳴る 2.流れ清らな甲突の 水は貫く道一つ 真理の光求めよと たゆまず磨く身と心 伸びゆく明日へ星が呼ぶ 3.祖国の栄え村の幸 拓く使命をになひつつ 文化を築く勤労の 力溢れて日に進む ああわが郡山中学校 当校HPの沿革によると、郡山中学校は、郡山村立郡山中学校として昭和22(1947)年創設されました。当初は独自の校舎は無く、郡山小、郡山青年学校、旧たばこ収納所を借用したとのことです。32年には大谷中(もと下伊集院中の分校)が編入、平成16(2004)年に鹿児島市立となりました。設立4年後の昭和26(1951)に校歌が制定されました。作詞は池上喜一、作曲は田中義人です。両氏については伊敷中でもペアで作詞作曲にあたっており、そちらで触れました。

さて歌詞について。作詞担当の池上氏は、伊敷中、上甑中、大馬越小、紫尾小、柊野小等の校歌を作詞しています。それらに共通するワードを拾い出すと、「平和、自主、希望、理想、幸、真理、祖国、歴史、文化」等があります。終戦直後に制定された校歌に共通する、戦後復興の希望や理想に燃え、祖国日本の歴史を踏まえ、新しい文化を築いていこうとする精神を表現していると思われます。

また1番では北側に位置する「八重の嶺」、2番では学校の側を貫流する甲突川を読み込み、3番で祖国建設を歌います。

2021年12月17日(金)

出前授業がありました!!

本日5・6限に,本校で出前授業がありました。今回は1・2年生全員を対象に,進学4分野(英語系,経済系,幼児教育,看護),就職4分野(事務,美容,販売,ホテル)の計8分野で実施しました。

英語系です。講師の方は,鹿児島純心女子大学の川上典子先生です。テーマは「第二言語習得論をふまえた,ことばの習得のメカニズム」です。

はじめにQ1英語は好きですか,なぜ英語を勉強するのかなど質問されました。英語学習を長く続けるためには,なぜ学習するのかという強い思いが大事です。日本語について。日本の英語教育について。文法能力とコミュニケーション能力はイコールではない。コミュニケーション能力は,文法能力。社会言語能力(適切な言葉づかい)。談話能力(1文以上をつなげる能力)。方略能力(問題が起こった時にに処理する能力)からなるとのことです。外国語学習に成功する学習者の特徴(1.若い,2.母語が似ている,3.適性が高い,4.動機付けが高い,5.学習法が効果的)について。目からうろこの話でした。

経済系です。講師の方は,鹿児島県立短大の山口祐司先生です。テーマは「経済学を学ぶ意味です」。

はじめに経済学のイメージは何ですかという質問がありました。本校生徒は世の中の仕組みが分かる。難しいという答えでした。県短の学生の答えは,お金のことを考える。株などでもうける。景気を予測する。社会のことが分かる。つぶしがきく,だそうです。経済とは何か。経済と市場。経済学とは。市場の仕組みと基礎理論の話。需要曲線と供給曲線。人気に火が付くと価格が同じでも需要量は増加する。コロナ禍の飲食店で価格が変わらなくても量が減る。コロナとマスクの価格減少についてなど,身近な例を出されてとても分かりやすかったです。50分の時間が短く感じられました。

幼児教育です。講師の方は,鹿児島キャリアデザイン専門学校の早瀬勇介さんです。テーマは「保育の仕事について」です。

生徒の感想から。「保育士はずっと遊ぶだけとか思ってたから,やりとり帳とか,5分おきに子どもが息をしているかの確認があるとか知らなかった。」「元々保育士になりたくてずっと保育士のことを調べていたけれど今日の話を聞いて,やっぱり保育士っていいなと改めて思った。」「子どもの成長を見守るために,保育士には精神力やがまん強さも必要だと思った。働くのも楽しそうだからやってみたい。」

看護です。講師の方は赤塚学園看専門学校の玉利太一郎さんです。テーマは「看護師の仕事について」です。

生徒の感想から。「看護の仕事は人を勇気づけ元気づける。人の心にふれる仕事。人々の痛みや苦しみを和らげるお手伝い。」「身だしなみをしつかり。精神をいやす(心のケア)が大事」

事務系です。鹿児島情報ビジネス公務員専門学校の谷川浩さんです。テーマは「事務系の仕事,知識」です。

事務では,簿記,パソコン必要(最低限)。電話対応は,声を少し高く,声の印象が大事。コミュニケーション能力が大事。一番関わる仕事。ビジネスマナー,常識を身に付ける。

美容系です。鹿児島県理容美容専門学校の上玉利親護さんです。テーマは「これからの美容業界について」です。

販売系です。株式会社ハンズマンの佐伯卓也さんです。テーマは「販売業について」です。

生徒のメモから。ホームセンターの種類。DIY型のホームセンター。ハンズマン。食料品をあつかわない。バラエティ型ホームセンター。別名ワンストップ型。従業員は1人1台トランシーバーを持っている。新人は先輩の話を聞いて学んでいく。いろんなところに従業員がいるから分からなくてもきける。

ホテルは,指宿シーサイドホテル株式会社の有村純頼さんです。テーマは「ホテル業について」です。

生徒のメモから。ホテルに泊まる=非日常を味わう。友達・恋人・家族・会社の同僚・先輩・後輩等疲れを癒やす。明日から頑張れるようサポートする。多岐にわたって支えてもらっている。掃除する人,調理する人,設備や機械をメンテナンスする人など。気遣い,気配り=初めてプロになれる。「友たちは一生もの」。自分を大切に,友達を大切に。などホテル業について,大事なことを時間いっぱい教えて頂きました。

今回の出前授業で教わったことをもとに,進路希望について考えていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。